QUI ÉTAIT GUILLAUME BUDÉ ?

![]()

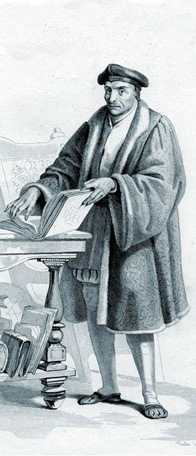

Eugène De Budé, Vie de Guillaume Budé, fondateur du Collège de France (1467-1540), Paris, 1884

Article de Marie-Madeleine de la Garanderie : Qui était Guillaume Budé ?

Les propriétés de Guillaume Budé autour de Paris

La jeunesse de Budé

Guillaume Budé était né à Paris en 1468 dans une famille qui exerçait des charges de trésorerie et de chancellerie. Fils du seigneur d'Yerres, lui-même seigneur de Marly-la-Ville et de Villeneuve, il eut une jeunesse plutôt banale : trois ans d'étude du droit à Orléans entre 15 et 18 ans, suivis de quatre ou cinq année de vie oisive avec, comme distraction, la chasse et un voyage en Italie en 1501.

Budé propriétaire et père de famille

Sa famille possédait plusieurs terres, à Villiers-sur-Marne, à Yerres. Lui-même fit construire en 1516 deux maisons de campagne, à Saint-Maur-des-Fossés et à Marly-la-Ville. Il y venait pour se reposer l'esprit et se consacrer à l'entretien de son jardin.

Il avait 37 ans quand, en 1503, il se maria avec une fillette d'à peine quinze ans, Roberte le Lyeur, à laquelle il fera douze enfants (dont huit survivront). Il lui laissa tout le soin du ménage.

En 1519, il quitta une maison de location et s'installa à Paris dans un bel hôtel de la rue Saint-Martin (actuel n° 203), où il fit faire de nombreux travaux.

Budé à la Cour

Entre 30 ans et 57 ans, Budé a été accaparé par diverses fonctions à la Cour, principalement sous le règne de François Ier: il a été secrétaire du roi; il a participé à deux missions auprès des papes Jules II et Léon X; il a été l'un des huit maîtres des requêtes chargés de rendre la justice (à une époque où plusieurs humanistes de ses amis sont accusés de luthéranisme); il a été prévôt des marchands de Paris (au moment de l'épidémie de peste de 1523); à partir de 1522, il a assumé la fonction de maître de la Librairie du roi, chargé d'organiser la bibliothèque de Fontainebleau.

Profitant de l'influence qu'il avait sur François Ier, il obtint, non sans peine, la création d'un "Collège des lecteurs royaux", dans le cadre duquel des humanistes devaient enseigner le grec, l'hébreu et les mathématiques: c'est l'origine du Collège de France.

Souvent il devait suivre le roi dans ses déplacements à Dijon, Amboise, Blois, Romorantin; et il fut présent lors de la rencontre de François Ier et de Henri VIII dans le fameux Camp du Drap d'Or. C'est en accompagnant le roi en Normandie qu'à 72 ans, en 1540, il tomba malade et mourut. Selon son testament, il a été enterré de nuit sans cérémonie.

Budé humaniste

Vers l'âge de 24 ans (1592), Budé avait fait un choix qui devait le rendre célèbre : parallèlement à sa vie de riche propriétaire et de notable à la Cour, il décida de reprendre ses études en autodidacte, sans plus se soucier de cette scolastique, mélange confus de dialectique et de théologie, qui avait alors envahi tout l'enseignement et qu'il avait découverte lors de ses études à Orléans.

Ensuite, l'éducation de ses enfants, la gestion de ses biens, sa santé délicate, ses charges de magistrat et de courtisan ne le détournèrent pas de son goût pour l'étude et la recherche. Par un travail acharné, il put acquérir une culture encyclopédique et il se donna à cette passion au point de ruiner sa santé, ce qui inquiétait fort son père. Il se plongea dans l'étude du grec, des mathématiques, des sciences naturelles, de la philosophie, de l'histoire, de la théologie, du droit, de la médecine, convaincu que toutes les disciplines sont liées entre elles.

Écrivant naturellement en latin, il commença surtout par acquérir une excellente connaissance du grec ancien, s'exerçant à transposer en latin, entre 1502 à 1505, des œuvres attribuées à Plutarque : "Des Opinions des philosophes" (De placitis philosophorum), "De la Fortune des Romains" (De fortuna Romanorum), "De la Tranquilité de l'âme" (De tranquillitate animi). Il traduisit également en latin une lettre de saint Basile à saint Grégoire de Naziance sur la vie dans la solitude (De vita in solitudine agenda).

Ensuite il consacra son temps à la recherche érudite sur le droit, sur les mesures dans l'Antiquité, sur le vocabulaire du grec ancien.

Budé épistolier

Guillaume Budé a entretenu une abondante correspondance avec des gens qui partageaient avec lui le goût des lettres grecques et latines. Ses lettres à Erasme témoignent d'une admiration mutuelle, mais aussi d'échanges assez vifs, parfois teintés d'ironie. Il assura Rabelais de son soutien quand il apprit qu'il avait été inquiété pour avoir possédé des livres grecs. Il échangea aussi avec Etienne Dolet, alors âgé de 24 ans et encore peu connu.

Ses lettres, en latin et en grec, ont été partiellement publiées à partir de 1520.

Ses ouvrages sur l'Antiquité gréco-latine

|

ANNOTATIONS SUR VINGT-QUATRE LIVRES DES PANDECTES, 1508, complété en 1526 Le Digeste (ou Pandectes) était un énorme recueil de citations de juristes romains de la République et de l'Empire, établi en 533 par ordre de l'empereur Justinien. Il avait été commenté au Moyen âge à l'université de Bologne par des "glossateurs" (dont Accurse au XIIIe siècle), puis à l'université d'Orléans par des "postglossateurs" (dont Jacques de Révigny), puis, au XIVe siècle par l'italien Bartole. Au XVe siècle, l'énorme fatras des gloses avait fini par submerger les textes originaux. |

|

DE ASSE ET PARTIBUS EJUS (De l'as et de ses divisions), 1514 Fruit de 9 années de recherches, composé en 15 mois, c'est un essai d'interprétation des notations chiffrées (monnaies, poids, mesures) qui apparaissent dans les textes des jurisconsultes, des historiens ou de Pline. Budé s'y fait numismate, arithméticien, économiste, sociologue. Notes marginales et index rendent l'ouvrage plus utilisable. |

|

COMMENTARII LINGUAE GRAECAE, Commentaires sur la langue grecque, 1529 Ces Commentaires, qui veulent être un recensement des ressources de la langue grecque, comportent environ 7000 articles grecs et 1500 articles latins. |

Ses ouvrages de réflexions morales et philosophiques

|

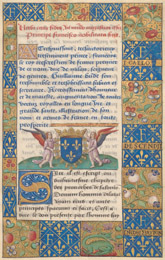

L'INSTITUTION DU PRINCE En 1519, Budé a cherché à attirer l'attention du roi en lui offrant un manuscrit en français, recueil d'anecdotes et de sentences instructives tirées des Anciens et de la Bible. Le texte ne sera imprimé qu'en 1547, dans trois versions différentes. |

|

DE CONTEMPTU RERUM FORTUITARUM, "Du mépris des accidents de fortune" C'est, sous forme d'une lettre à son frère Louis, une longue confidence de l'expérience intérieure de l'auteur, qui dit puiser dans la philosophie un réconfort dans les tribulations de la vie et qui voit dans le Dieu des Chrétiens le fondement de la seule philosophie véritable. Budé montre que lui aussi a été maltraité par la fortune à cause de son mauvais état de santé. Il faut, dit-il, savoir se résigner et ne s'attacher qu'à des biens qui sont hors d'atteinte de la fortune : la science et la philosophie. Finalement, c'est dans une vie future qu'il faut attendre les récompenses méritées. |

|

DE STUDIO LITTERARUM RECTE ET COMMODE INSTITUENDO. "Sur les principes à suivre dans l'étude des lettres anciennes". Budé y entrechoque deux postulats opposés, d'une part celui de la valeur de la culture profane (prestige de l'éloquence antique, élévation de la pensée platonicienne, intuitions des anciens poètes), d'autre part celui de sa non-valeur eu égard à la transcendance de la parole divine. |

|

DE PHILOLOGIA. "Sur la philologie" Des dialogues mettent en scène un roi brillant, attentif, amusé, et Budé plaidant devant lui sur un ton d'aimable familiarité la cause de la Philologie. Il plaide pour que s'ouvre aux hommes d'étude les plus hautes fonctions de l'État, pour que s'instaure un enseignement d'un type nouveau et que s'abolisse le morcellement des structures universitaires au profit d'une culture encyclopédique fondée sur l'étude des textes dans leur langue d'origine.Sous prétexte de montrer toutes les ressources de la langue latine, Budé consacre une trentaine de pages à parler de l'art de la chasse. |

|

DE TRANSITU HELLENISMI AD CHRISTIANISMUM, "Du passage de l'hellénisme et christianisme" Discours théologique insolite, sorte de poème en prose nourri de réminiscences antiques, emporté par le jeu des métaphores, où les noms d'Hercule, de Mercure, de Prométhée sont les fils conducteurs de méditations sur le Christ et la Croix. |

La postérité de Budé

Les ouvrages de Budé ont eu une influence considérable sur la pratique du droit, sur l'étude de l'Antiquité et sur les études grecques.

Admiré par Erasme, Budé a connu en son temps une gloire véritable. Aujourd'hui, on ne le lit plus. Pourtant le choix qu'il a fait d'écrire en latin se justifiait à une époque où la langue française n'était pas fixée et où l'usage du latin permettait une communication aisée entre érudits européens. Mais son latin est lourd, embarrassé, surchargé de métaphores. Ses ouvrages ne sont pas construits : les remarques s'enchaînent telles qu'elle viennent à l'esprit de l'auteur. Les digressions sont systématiques : ses Commentaire sur langue grecque contiennent de longues considérations sur sa mauvaise santé, des flatteries excessives adressées au roi…

Budé ne se souciait pas d'être clair et se targuait même parfois d'étre « énigmatique », afin d'obliger son lecteur à faire effort. Erasme lui en fera le reproche : "Budé ne peut guère être goûté que d'un lecteur aussi attentif qu'instruit et qui éprouve presque plus de fatigue à lire que l'auteur à composer. Passionné pour les métaphores et les comparaisons brillantes, qu'il suit fort longtemps, il paraît s'éloigner de la simplicité naturelle."

Ses idées religieuses

Vivant dans une époque de grande intolérance religieuse, Budé a été soupçonné d'hérésie à cause surout de son attachement pour la littérature grecque, à cause aussi de son indulgence pour les tenants du luthéranisme.

Il était conscient qu'en prônant comme méthode le retour aux textes fondamentaux, en militant pour la découverte des littératures du paganisme antique, il ouvrait la voie à l'évangélisme, voire à l'athéisme. L'évangélisme étant durement attaqué par le pouvoir royal après les critiques contre la messe papale (affaire des Placards, 1534), Budé se sentit concerné, lui qui avait attaqué les abus de l'Église. Pour rassurer les théologiens, il dut prendre position en montrant qu'humanisme et christianisme appartiennent à deux ordres différents, qu'il faut finalement savoir sacrifier la sagesse des philosophes et des savants pour passer à la sagesse de Dieu.

On peut toutefois penser que, dans l'initité familiale, les "idées nouvelles" s'étaient peu à peu imposées. Après sa mort, son épouse et cinq de ses enfants ont pris contact avec Calvin et, en 1549, sont allés se réfugier à Genève.

QUELQUES IMAGES

|

|

|

| Portrait gravé par J. de Bosscher | Armes de la famille Budé | Portrait par Jean Clouet (1536) |

|

|

|

| Hôtel de Ville de Paris | Collège de France | Budé par Dupré |

STATUE DE BUDÉ À VILLIERS-SUR-MARNE

C'est en 1445 que Dreux 1er Budé, secrétaire de Charles VII, acheta la seigneurie de Villiers.

En 1448, il bénéficia de l'ordonnance royale autorisant la fortification des châteaux et villages pour lutter contre l'éventuel retour des grandes compagnies.

La demeure seigneuriale (à l'emplacement actuel du musée "Emile Jean") se composait de deux corps de bâtiments à angle droit et deux pavillons, selon un inventaire fait en 1673.

La descendance de Dreux 1er Budé fut nombreuse. Son fils Jean III eut dix-huit enfants dont Guillaume, qui ne fut pas seigneur de Villiers.

Les armoiries des Budé, "au chevron de gueules, accompagné de trois grappes de raisin de pourpre, pampres de sinople", ont été retenues pour de servir de blason à Villiers-sur-Marne.