LES PROPRIÉTÉS DE GUILLAUME BUDÉ AUTOUR DE PARIS

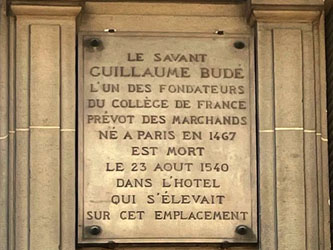

A PARIS DANS SON HOTEL DE LA RUE SAINT-MARTIN

Budé habita à Paris dans son hôtel qui s'élevait à l'emplacement de l'actuel 203 rue Saint-Martin, près de l'église Saint-Nicolas-des-Champs. C'est là qu'il est mort, le 23 août 1540.

Il fut inhumé dans la chapelle Sainte-Geneviève de l'église Saint-Nicolas.

« J'ordonne mon corps estre inhumé en l'Église Saint-Nicolas, pource que mon domicile et maison par moy bastie y est assise, et que je m'attens d'y mourir : à la fabrique de laquelle Église je laisse douze livres dix sols tournois, pour l'ouverture de la terre et son des cloches durant mon obit et le temps d'iceluy. Je laisse au curé, ou celuy qui tiendra son lieu durant le dit obit, quarante sols tournois, et dix sols aux clers de la dite église. Je veux estre porté en terre de nuict et sans semonce, à une torche ou à deux seulement, et ne veux estre proclamé ni à l'église, ni par la ville, ni alors que je seray inhumé, ni le lendemain; car je n'approuvay jamais la coustume des ceremonies lugubres et pompes funèbres que l'on faict mesmement pour tels personnages que moi. »

L'hôtel de Guillaume Budé fut habité soixante ans plus tard par Jacques Sanguin, qui occupa la place de prévôt des marchands de 1608 à 1611, et rendit de grands services à Henri IV. Cet hôtel fut aussi possédé par Henri de Vic, garde des sceaux de France.

A YERRES CHEZ SON FRÈRE DREUX BUDÉ

Les Budé ont été seigneurs de Yerres (près de Villeneuve-Saint-Georges) entre 1452 et 1628. Le blason de la famille était frappé de "trois grappes de raisins de pourpre".

– Guillaume et son frère Jean I ont été anoblis en 1399 par le roi Charles VI.

– Dreux I, fils de Jean I, fut grand audiencier de la chancellerie et trésorier des chartes du roi Charles VII.

– Jean II, fils de Dreux I, fut audiencier de la chancellerie, trésorier des chartes du roi et conseiller du roi.

– Jean II eut 15 enfants, dont Louis (chanoine et archidiacre de Troyes), Dreux II (notaire et secrétaire du roi, audiencier de la chancellerie et trésorier des chartes du roi) et Guillaume II (l'humaniste).

C'est Dreux I qui acheta en 1452 la seigneurie d'Yerres et qui construisit le château sur des bases plus anciennes. Dreux II en hérita (et non son frère Guillaume, qui y vint néanmoins à plusieurs reprises).

– Dans la rue Marc-Sangnier, on voit la grande porte du château entourée de deux tours. Il comportait des éléments des XIe, XIIe et XVe siècles (des ajouts ont été faits en styles Louis XV et Louis XVI).

– Dans le "parc Budé", du côté de la rue de l'Abbé-Moreau, on voit un reste de la muraille du XIIe siècle, primitivement couronnée de créneaux et de merlons, avec une ancienne tour de guet qui dominait la vallée.

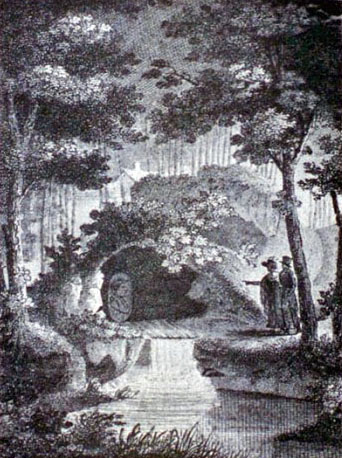

– Dans le parc « Budé » (accès par la rue de l'Abbé-Moreau), une fontaine sortait d'une fausse grotte avec un médaillon représentant Guillaume Budé.

On y voyait quelques vers attribués à Voltaire (qui se trouvaient aussi sur la fontaine dite de Moïse au château de Saint-Cyran à Frouville) :

Toujours vive, abondante et pure,

Un doux penchant règle mon cours.

Heureux l'ami de la nature

Qui voit ainsi couler ses jours.

Jean-Antoine Roucher déplora que la fontaine ait été laissée à l'abandon et que les chênes qui l'entouraient aient été abattus (Les Mois, Décembre, vers 197 sq)

Lieux chéris des neuf Soeurs, délicieuse enceinte,

où longtemps de Budé s'égara l'ombre sainte,

fontaine, à qui le nom de cet homme fameux

semblait promettre, hélas ! un destin plus heureux,

j'ai vu, sous le tranchant de la hache acérée,

j'ai vu périr l'honneur de ta rive sacrée !

Tes chênes sont tombés, tes ormeaux ne sont plus !

Sur leur front jeune encor, trois siècles révolus

n'ont pu du fer impie arrêter l'avarice :

d'épines aujourd'hui ta grotte se hérisse ;

ton eau, jadis si pure, et qui de mille fleurs

dans son cours sinueux nourrissait les couleurs,

ton eau se perd sans gloire au sein d'un marécage.

Fuyez, tendres oiseaux, enfants de ce bocage,

fuyez : l'aspect hideux des ronces, des buissons

flétrirait la gaîté de vos douces chansons.

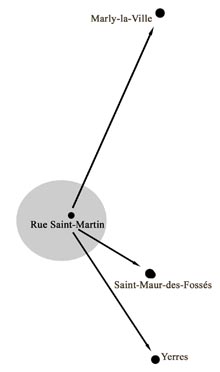

DANS SES MÉTAIRIES DE MARLY ET DE SAINT-MAUR

|

Il écrit à son frère Louis : « Quelle n'est pas ma folie Je me suis dès longtemps attaché aux sciences entièrement, j'ai consumé ma jeunesse dans la lecture et l'étude des deux langues, ne sachant rien du ménage ; et je ne pense à présent qu'à travailler la terre ; il me semble que, depuis deux ou trois mois, j'ai oublié la grammaire pour apprendre les affaires de l'économie. Ainsi moi qui avais coutume d'occuper entièrement mon esprit dans les belles-lettres, je serai présentement distrait par deux soins qui me tirent de deux différents côtés, je veux dire ceux que me donnent mes deux métairies de Marly et de Saint-Maur, fort éloignées l'une de l'autre. » |

• MARLY-LA-VILLE

Dreux I Budé avait acquis en 1464 la terre de Marly de noble homme Messire Jehan de Chatillon, chevalier. La seigneurie passa aux mains de Jehan Budé, fils de Dreux, puis de Guillaume Budé. On voit aux Archives nationales, dans les années 1505 et 1514, la mention d'hommages faits par Guillaume Budé au sujet de la terre de Marly (Marlianum praedium).

Ayant hérité de Marly, Budé l'avait agrandi par quelques acquisitions. Il décida d'y bâtir une maison « commode et au-dessus des maisons ordinaires ». Cette maison, dite « Le Châtel », construite en 1516, se composait d'un « grand corps d'hostel » à trois travées, avec tourelle attenante et fronton orné de devises latines, de dépendances, de jardins et d'un parc ou clos attenant.

Il écrit à son frère Louis (archives de Eugène de Budé) : « Si vous croyez que je sois entièrement désœuvré, sachez que j'ai pris d'autres attachements assez différents de celui que j'avais auparavant pour l'étude, le hasard m'en ayant fourni l'occasion, je ne sais comment. J'avais d'abord dessein de bâtir une maison commode et au-dessus des maisons ordinaires, afin que ma campagne de Marly ne fût pas tout à fait inconnue et méprisée comme elle l'a été jusqu'à présent, en un état à n'y recevoir personne, pas même son maître. Non seulement j'en ai eu le dessein, mais on y va travailler dès le commencement du printemps, et j'ai déjà donné l'ouvrage à tâche, comme l'on fait dans ces occasions. Je prétends de plus me faire présentement un grand et magnifique jardin, aussitôt que la saison le permettra. »

La demeure prendra ensuite le nom de « ferme de derrière l'église ». En 1648, le clos de la maison Guillaume Budé, a été vendu à Pierre de Hodic qui acquérait des terres à proximité du village en vue d'y ériger un château. Ce clos, d'une contenance de 13 arpents (entre 5,5 et 6,5 ha) était alors « environné de tous côtés de clos et de murailles ».

• SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (Sammauriana villa)

Budé avait hérité d'une mauvaise vigne à Saint-Maur, racheté les terrains voisins à grands frais et bâti en 1516-1517 un manoir de campagne à plusieurs corps de bâtiments, avec écuries, étables et foulerie, sur un domaine clos de deux hectares, que le terrier de 1543 permet de situer entre la rue du Four, l'avenue Marinville et l'avenue Alexis Pessot. De ce domaine dépendaient trente-deux hectares de terres dans la boucle de la Marne.

C'est à Saint-Maur qu'en avril 1517, Budé a croisé François Ier se rendant à l'église et a conversé avec lui à propos d'Érasme, que le roi cherchait à faire venir en France.

Il écrit à son frère :

« J'avais une vigne dans le village de Saint-Maur, éloigné d'environ trente stades de la ville, vigne qui ne rapportait pas : presque toutes les années elle se trouvait ou gelée ou frappée de la grêle et, ce qui était très fâcheux, elle ne rapportait pas bien, même dans les bonnes années. Je l'avais souvent menacée que si elle ne me récompensait pas mieux de la peine et des frais qu'elle exigeait, je l'arracherais ; enfin je fus obligé de lui jurer de la détruire, si elle ne me rendait pas de fruit l'année suivante. Mais elle ne répondit pas davantage à la dépense et au travail qu'on y avait fait. Comme on ne trouvait point d'acheteur (car elle était en mauvaise réputation à cause de sa stérilité), je fus tellement fâché que je crus devoir changer cette vigne en jardin, si cela se pouvait, pour me dégager de mon serment dont je pensais ainsi me délivrer : mais il me vint tantôt une idée, tantôt une autre, jusqu'à donner dans cette superfluité que d'acheter des parties de fonds limitrophes pour arrondir mon enclos. Mais dans ce dessein d'acquérir, mes voisins m'ont donné beaucoup de peine, en mettant trop haut le prix de leur terrain, et même quelques-uns me tiennent encore en suspens, quoique je n'aime pas les retards. Tout le monde s'étonne de ce que je vais là deux ou trois fois par semaine, et vous-même vous seriez surpris de m'y voir fort attaché, comme si j'avais quelque affaire de très grande importance. Je m'applique à presser les ouvriers, qui plantent ou qui bêchent. Je reste fort longtemps et fort attentif à voir ceux qui nivellent les allées, tant celles qui traversent le fonds que celles qui règnent le long de la clôture, qui est une bonne enceinte bien bâtie et crépie à la chaux. Les allées sont de deux sortes, les unes vont autour du fonds, les autres se croisent au milieu, toutes tirées au niveau, aussi bien que les nouvelles plantations qui sont toutes alignées, de sorte que l'on peut voir d'un bout de la possession à l'autre ; cela rend mon ouvrage beau et très magnifique, aussi bien que les arbres qui sont vis-à-vis les uns des autres. Je presse continuellement dans ce dessein les ouvriers et celui qui a le travail à tâche, car je crains que le froid ne compromette mes plantations et que les jardiniers ne soient obligés de quitter l'ouvrage à demi fait, ou que l'architecte se trompant ne gâte tout ce que j'ai fait. […]

Une seule chose me fait de la peine par rapport à mon bâtiment et à tout ce qui en dépend : c'est le manque d'argent, qui embarrasse souvent ceux qui entreprennent de grandes choses. Cela ajoute un grand poids à tous mes soucis; car que peut faire en matière de bâtiments et d'entreprises un homme qui n'a pas d'argent ? Mais je ne suis pas embarrassé de me justifier de cette affaire auprès de vous ; je sais très bien que vous n'êtes pas trop sévère envers ceux qui tombent en de semblables fautes. Et comment le seriez-vous, n'ayant pas évité de donner vous-même dans la manie de bâtir, en suivant de mauvais conseils de sorte qu'à cause de cela vous ne condamnerez pas trop légèrement ma grande imprudence ; je ne crains rien à cet égard, car vous ne voudriez pas condamner votre propre faute, et d'ailleurs tout ce que je puis avoir fait mérite votre indulgence. »