QUI ÉTAIT ALEXANDRE DUMAS ?

Les origines d'Alexandre Dumas

*

A la conquête de la gloire par le théâtre

A la conquête de la richesse par le roman

A la conquête du monde par les voyages

A la conquête du pouvoir par la politique

*

Un homme qui aimait la vie

Un homme qui aimait les femmes

Un homme qui aimait les autres

Un homme qui aimait le beau

*

L'apothéose d'Alexandre Dumas

— Dix manants contre un gentilhomme, c’est cinq de trop ! — Et nous, enfants, à la tour de Nesle ! — Elle me résistait, je l’ai assassinée ! — Tu seras reine, Margot ! — Edmond Dantès, au nom du roi, je vous arrête ! — Tu mourras dans ce masque de fer ! — Tous pour un !… Un pour tous !

Voilà donc de belles formules, empruntées à ces héros bien connus de tous : Marguerite de Bourgogne, la Reine Margot, Antony, Edmond Dantès, d’Artagnan, Athos, Porthos, Aramis !

En revanche, qui se souvient, dans Joseph Balsamo, du personnage de Gilbert ? Qui se souvient du passage où Gilbert fuit le château de Tavernay et se lance dans le monde ?

Gilbert sortit par la petite porte, qu’il ferma à double tour et dont il jeta la clef par-dessus la muraille, jusque dans la pièce d’eau. — Adieu ! dit-il en se retournant pour voir une dernière fois le petit château. Mon coeur bondit de joie et se sent libre depuis que tes murs ne m’enferment plus. Adieu, pour jamais, adieu ! Alors Gilbert sentit en lui-même un véritable mouvement d’orgueil, car il se dit qu’avec les seules ressources de sa jeunesse, de sa vigueur et de son intelligence, il allait égaler les ressources de la richesse, de la puissance et de l’aristocratie. C’était, il faut le dire, un beau spectacle que celui de ce jeune homme courant, tout poudreux et tout rougissant.

« Égaler les ressources de la richesse, de la puissance et de l’aristocratie, avec les seules ressources de la jeunesse, de la vigueur et de l’intelligence » : voilà une formule qui résume bien ce que fut l’ambition du jeune Alexandre Dumas, quand, en 1823, il quitta définitivement sa province pour affronter la vie dans la capitale, lançant en quelque sorte le défi que Rastignac reprendra dix ans plus tard : «A nous deux, maintenant».

Pourtant, dès qu’il dut s’affronter à la réalité, Dumas comprit que c’est avec de très lourds handicaps qu’il s’engageait dans sa nouvelle vie.

![]()

LES ORIGINES D'ALEXANDRE DUMAS

D’abord son teint qui fonçait peu à peu et ses cheveux vaguement crépus révélaient à l’évidence une partie de son ascendance : sa grand-mère était en effet une esclave noire de Saint-Domingue. Et puis on savait que la carrière de son père avait été brisée par Napoléon, qui n’aimait pas ce général républicain, et métis par surcroît. Aussi, lorsque le général mourut, en 1806, son fils hérita certes d’un nom ronflant — Alexandre Davy de la Pailleterie — mais, en réalité, il vécut dans la gêne avec sa mère, une discrète bourgeoise de Villers-Cotterêts.

Le jeune garçon, heureusement, se consolait facilement dans les bras accueillants de la belle Aglaé Tellier qui, en attendant de se marier, le laissait généreusement profiter de ses vingt ans. Puis un ami, Adolphe de Leuven, passionné de poésie et de théâtre, lui donna l’idée un peu folle que c’est par l’écriture que l’on pouvait désormais conquérir ce qu’il appelait « la gloire et le pactole ». Dès lors, la décision fut rapidement prise : Alexandre allait quitter, sans regrets, sa province pour suivre un chemin qu’il voyait en rêve « semé de couronnes et de pièces d’or » ; en un mot, pour devenir un auteur célèbre, sous le nom qui fut d’abord celui de sa grand-mère : Alexandre Dumas !

Notre jeune ambitieux alla donc à Paris. Et là, c’est peut-être le hasard qui décida de son avenir. Dumas, en effet, se retrouva un jour dans un théâtre où une troupe anglaise jouait Hamlet. Cette découverte de Shakespeare fut pour lui une véritable illumination.

Supposez un aveugle-né auquel on rend la vue, qui découvre un monde tout entier dont il n’avait aucune idée ; supposez Adam s’éveillant après sa création, et vous aurez une idée de l’Éden enchanté dont cette représentation m’ouvrit la porte. Oh! c’était donc cela que je cherchais, qui me manquait… C’était cette réalité de la parole et des gestes qui faisaient des acteurs des créatures de Dieu, avec leurs vertus, leurs passions, leurs faiblesses, et non pas des héros guindés, impassibles, déclamateurs et sententieux… Je reconnus que, dans le monde théâtral, tout émanait de Shakespeare, comme, dans le monde réel, tout émane du soleil… Dès lors ma vocation fut décidée ; je sentis que cette spécialité m’était offerte ; j’eus en moi une confiance qui m’avait manqué jusqu’alors, et je m’élançai hardiment vers l’avenir…

L’avenir, son avenir, c’était désormais le théâtre, non pas le théâtre néo-classique qui paraissait à bout de souffle, mais un théâtre nouveau — vivant, populaire, plein de bruit et de fureur — qu’il se faisait fort d’introduire sur la scène française.

![]()

A LA CONQUÊTE DE LA GLOIRE PAR LE THÉÂTRE

Alors Dumas — se réclamant de la mémoire de son père le général — eut l’audace, à la Comédie-Française, d’entrer dans la loge du grand acteur Talma; et celui-ci, avec une emphase très théâtrale, lui donna sa bénédiction : «Alexandre, je te baptise poète, au nom de Shakespeare, de Corneille et de Schiller…».

Ensuite, tout alla très vite : Dumas trouve un emploi de gratte-papier dans les bureaux du duc d’Orléans, fait un enfant à une certaine Laure Labay, puis échafaude toute une stratégie de conquête de la capitale : il lie des amitiés précieuses avec certains proches du duc d’Orléans, séduit le salon Villenave et — plus concrètement — la fille de la maison, la belle Mélanie Waldor.

Et bientôt, il réussit à faire représenter un vaudeville au théâtre de l’Ambigu, puis, en février 1829, un drame historique à la Comédie-Française ; la pièce — qui met en scène les intrigues tortueuses de Catherine de Médicis — s’appelle Henri III et sa cour : c’est un triomphe!

La première galerie était encombrée de princes, chamarrés d’ordres de cinq ou six nations. L’aristocratie tout entière était entassée dans les premières et les secondes loges. Les femmes ruisselaient de diamants… A partir du quatrième acte jusqu’à la fin, ce ne fut plus un succès, ce fut un délire croissant : toutes les mains applaudissaient, même celles des femmes… Lorsque Firmin reparut pour nommer l’auteur, l’élan fut si unanime que le duc d’Orléans lui-même écouta — debout et découvert — le nom de son employé, qu’un succès — des plus retentissants de l’époque — venait de sacrer poète… Complètement inconnu le soir, le lendemain je faisais l’occupation de tout Paris.

Sur la lancée de ce premier succès — succès de scandale, qui fait hurler les « perruques » néo-classiques — le jeune auteur, très excité, se met à écrire de nouvelles pièces. Pourtant son ami Victor Hugo le devance et fait jouer un Hernani : après l’émeute qu’avait suscitée Dumas, c’est une véritable révolution qui est soulevée par Hugo. Alors, à partir de ce jour, notre Alexandre se plonge avec délices dans le milieu du théâtre : le directeur de l’Odéon lui réclame une pièce, la plantureuse Mademoiselle Georges lui accorde ses faveurs pour avoir un rôle, la Comédie-Française se tient prête… Mais, finalement, c’est la Porte-Saint-Martin — avec sa grande vedette Marie Dorval — qui accueille, en 1831, ce qui devait être le plus grand triomphe de la scène romantique, le drame d’Antony, transposition par Dumas de ses amours avec Mélanie Waldor. Dans ses Mémoires, Dumas raconte avec délectation ce qui fut le grand moment de sa vie de jeune auteur.

On connaît le dénouement d’Antony, dénouement si inattendu et qui se résume dans une seule phrase, qui éclate en six mots. La porte est enfoncée par M. d’Hervey au moment où Adèle, poignardée par Antony, tombe sur un sofa. Morte ? s’écrie le baron d’Hervey. — Oui, morte ! répond froidement Antony. Elle me résistait : je l’ai assassinée ! Et il jette son poignard aux pieds du mari. On poussait de tels cris de terreur, d'effroi, de douleur dans la salle que peut-être le tiers des spectateurs à peine entendit ces mots, complément obligé de la pièce qui, sans eux, n'offre plus qu'une simple intrigue d'adultère dénouée par un simple assassinat. Et, cependant, l'effet fut immense. On demanda l'auteur avec des cris de rage. Bocage vint et me nomma. Tout un monde de jeunes gens de mon âge — j'avais vingt-huit ans —, pâle, effaré, haletant, se rua sur moi. On me tira à droite, on me tira à gauche, on m'embrassa. J'avais un habit vert, boutonné du premier au dernier bouton : on en mit les basques en morceaux. J'entrai dans les coulisses comme lord Spencer rentre chez lui, avec une veste ronde; le reste de mon habit était passé à l'état de relique. Au théâtre, on était stupéfait. On n'avait jamais vu de succès se produisant sous une pareille forme; jamais applaudissements n'étaient arrivés si directement du public aux acteurs — et de quel public ? du public fashionable, du public dandy, du public des premières loges, du public qui n'applaudit pas d'habitude, et qui, cette fois, s'était enroué à force de crier, avait crevé ses gants à force d'applaudir.

Après Antony, ce fut la Tour de Nesle, une pièce d’un auteur inconnu, un certain Frédéric Gaillardet, que Dumas avait réécrite entièrement et dont il avait fait, encore une fois, un triomphe.

Auréolé de tous ces succès, Dumas connut alors son apothéose, sa consécration par le Tout-Paris. Ce fut le 30 mars 1833, au cours d’un grand bal costumé qu’il organisa dans son appartement de la rue Saint-Lazare et auquel participèrent tous les romantiques, tous les artistes chevelus, tous ceux qui, bien sûr, n’étaient pas reçus aux Tuileries. Trois cents bouteilles de bordeaux, trois cents bouteilles de bourgogne, cinq cent bouteilles de champagne, trois ou quatre cents invités, en réalité près de sept cents personnes. Et Delacroix, et Rossini, et Musset, et Hugo, qui était venu avec sa nouvelle maîtresse, Juliette Drouet…

Le bal avait fait un bruit énorme. J’avais invité à peu près tous les artistes de Paris ; ceux que j’avais oubliés m’avaient écrit pour se rappeler à mon souvenir. Beaucoup de femmes du monde en avaient fait autant… Chose étrange ! Il y eut à manger et à boire pour tout le monde… Après le souper, le bal recommença. A neuf heures du matin, musique en tête, on sortit, et l'on ouvrit, rue des Trois-Frères, un dernier galop dont la tête atteignait le boulevard, tandis que la queue frétillait encore dans la cour du square. J'ai souvent songé, depuis, à donner un second bal pareil à celui-là, mais il m'a toujours paru que c'était chose impossible.

Cette apothéose, répétons-le, se situe en 1833 : donc, en moins de dix ans, Dumas avait réussi à conquérir cette gloire qu’il s’était juré d’atteindre le jour où il quitta Villers-Cotterêt sous les yeux de sa mère, et sous les yeux aussi d’une certaine Louise Brézette, qui, si on l’en croit, venait d’avoir des bontés pour lui.

![]()

À LA CONQUÊTE DE LA RICHESSE PAR LE ROMAN

Mais la gloire ne lui suffisait pas. Il fallait à Dumas de l’argent, beaucoup d’argent. Non pas pour le thésauriser, mais pour le dépenser, le dilapider, le mettre à la disposition de ses amis, de ses maîtresses, de tous les parasites qui commençaient à tourner autour de lui. Car Dumas, on le sent bien, a toujours été fasciné par la richesse. On peut songer à ce passage du Comte de Monte-Cristo dans lequel Edmond Dantès découvre le coffre contenant le trésor de l’abbé Faria.

Trois compartiments scindaient le coffre. Dans le premier brillaient de rutilants écus d’or aux fauves reflets. Dans le second, des lingots mal polis et rangés en bon ordre, mais qui n'avaient de l'or que le poids et la valeur. Dans le troisième enfin, à demi plein, Edmond remua à poignée les diamants, les perles, les rubis, qui, cascade étincelante, faisaient, en retombant les uns sur les autres, le bruit de la grêle sur les vitres. Après avoir touché, palpé, enfoncé ses mains frémissantes dans l'or et les pierreries, Edmond se releva et prit sa course, avec la tremblante exaltation d'un homme qui touche à la folie. Quand le jour vint, il emplit ses poches de pierreries et attendit avec impatience le retour de ses compagnons. En effet, il ne s'agissait plus maintenant de passer son temps à regarder cet or et ces diamants, et à rester à Monte-Cristo comme un dragon surveillant d'inutiles trésors. Maintenant, il fallait retourner dans la vie, parmi les hommes, et prendre dans la société le rang, l'influence et le pouvoir que donne en ce monde la richesse, la première et la plus grande des forces dont peut disposer la créature humaine.

Le trésor d’Alexandre, sa mine d’or en quelque sorte, ce sera désormais le roman, le roman publié en feuilleton au « rez-de-chaussée » des journaux, comme venait de le faire Eugène Sue avec ses Mystères de Paris. Dumas entreprit donc de négocier avec les principaux directeurs, à raison de 80 centimes la ligne. Désormais — il ne faut pas le dissimuler — écrire des romans, pour Dumas, ce sera comptabiliser les lignes. Quitte à tricher un peu, par exemple en imaginant que le valet d’Athos, Grimaud, avait reçu pour consigne de s’exprimer, autant que possible, par monosyllabes, ce qui fait que chaque mot de ce valet lui rapportait 80 centimes, puisqu’il comptait pour une ligne… Oui, il est toujours étonnant de voir Dumas réduire ses romans à une comptabilité arithmétique. Ecoutons quelques phrases de sa plaidoierie, dans le procès qu’on lui fit en 1847 parce qu’il n’arrivait pas à suivre le rythme que ses engagements lui imposaient.

Il me restait à fournir au total 175.000 lignes, pour Monte-Cristo 30.000 lignes, pour Bragelonne 36.000 lignes. J'avais deux ans pour écrire tous ces volumes à raison de 80.000 lignes par année. Je défie Messieurs de l'Académie d'en faire autant ; et, pourtant, ils sont quarante… J'avais fait 158.000 lignes en 18 mois. J'étais cruellement fatigué. Ma santé se trouvait altérée. Le docteur déclara que j'étais affligé d'une névrose.

On comprend que Dumas ait pu fléchir devant la tâche qu’il s’était fixée, puisqu’il avait conçu un projet romanesque absolument gigantesque, plus grandiose que la Comédie humaine que Balzac s’épuisait à bâtir depuis environ l’année 1830! Pour mener à bien cette entreprise, Dumas a dû, évidemment, avoir recours à plusieurs collaborateurs, pour ne retenir finalement que le seul Auguste Maquet, professeur d’histoire au collège Charlemagne. Maquet était chargé de rédiger une première version des romans, que Dumas réécrivait, en y ajoutant surtout les dialogues, ces dialogues de roman dans lequels on retrouve tout son talent d’homme de théâtre. Mais, contrairement à ce que certains ont insinué, Dumas n’a jamais essayé de cacher qu’il avait mis sur pied une véritable «fabrique de romans», à l’aide de collaborateurs, ou, comme on disait, de «nègres». A ceux qui lui en faisaient grief, Dumas savait répondre avec humour.

Les collaborateurs ne poussent pas en avant, ils tirent en arrière. Les collaborateurs vous attribuent généreusement les fautes et se réservent modestement les beautés. Tout en partageant le succès et l’argent, ils gardent l’attitude de victimes et d’opprimés. Le collaborateur, c’est un passager intrépide, embarqué dans le même bâtiment que vous, qui vous laisse apercevoir petit à petit qu’il ne sait pas nager ; que, cependant, il faut soutenir sur l’eau au moment du naufrage — au risque de se noyer avec lui — et qui, arrivé à terre, va disant partout que, sans lui, vous étiez un homme perdu.

Certes des collaborateurs lui fournissaient la documentation et le canevas des oeuvres. Mais c’est bien de la plume de Dumas lui-même que sont sortis ces multiples volumes dont l’énumération ne peut que donner le vertige. Pour la seule période 1844-1848, par exemple, près de vingt romans parmi lesquels Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo, La Reine Margot, Vingt ans après, Le Chevalier de Maison-Rouge, La Dame de Montsoreau, Joseph Balsamo, Le Vicomte de Bragelonne… Tout cela en quatre années… Des milliers de pages… Des milliers de personnages, que des lecteurs patients ont voulu décompter : 4056 protagonistes, 8872 personnages secondaires, 24.339 figurants… Il faut dire que cette surabondance, cette apparente facilité d’écriture ont valu à Dumas moins d’admiration que de dédain. Aussi, en 1861, dans une page de son Bric-à-Brac, il crut devoir répondre à ses détracteurs.

Quand on est un véritable romancier, voyez-vous, il est aussi facile de faire un roman, ou même des romans, qu'à un pommier de faire des pommes. Voici comment cela s'exécute. On prépare papier, plume et encre. On s'assied, le plus commodément possible, à une table, pas trop haute, pas trop basse. On réfléchit une demi-heure : on écrit le titre. Après le titre : Chapitre premier. On met 35 lignes à la page, 50 lettres à la ligne, pendant 200 pages si l'on veut un roman en deux volumes, pendant 400 pages si l'on veut un roman en quatre volumes, pendant 800 pages si l'on veut un roman en huit volumes, et ainsi de suite. Et, au bout de dix, de vingt ou de quarante jours, en supposant qu'on écrive 20 pages entre le matin et le soir, ce qui fait 700 lignes ou 38.500 lettres par jour, le roman est fait. C'est ainsi que je procède, disent la plupart des critiques qui ont la bonté de s'occuper de moi. Seulement, ces messieurs n'oublient qu'une chose. C'est qu'avant d'apprêter l'encre, la plume et le papier qui doivent servir à la confection matérielle d’un nouveau roman, c’est qu’avant d’approcher un fauteuil de ma table, c’est qu’avant de laisser tomber ma tête entre les mains, c’est qu’avant, enfin, d’écrire le titre et ces deux mots si simples : Chapitre premier, j’ai parfois pensé six mois, un an, dix ans à ce que je vais écrire. De là vient la limpidité de mon intrigue, la simplicité de mes moyens, le naturel de mes dénouements. En général, je ne commence un livre que lorsqu’il est fini.

Il reste que tous ceux qui ont connu Dumas — tous ceux qui l’ont vu assis devant une modeste table couverte de grandes feuilles de papier bleu — ont été en admiration devant sa puissance de travail. Ainsi Hippolyte de Villemessant dans ses Mémoires d’un journaliste, parus après la mort de Dumas.

Du matin au soir, le grand écrivain noircissait des arpents de copie. Qu’on imagine une sorte de cabinet d’un aspect presque cénobitique. Une petite table de sapin recouverte d’un tapis rouge des plus simples. Sur cette table, un encrier, des plumes, du papier bleu. Peu habillé, même en hiver, nu-tête, nu-bras, remuant son énorme tête crépue, l’illustre mulâtre, courbé sur ses feuillets comme un boeuf sur son sillon, passait toutes ses heures à jeter, du bout de sa plume, du noir sur du blanc — ou plutôt sur du bleu — et il finissait, disait-il, par trouver une âcre volupté dans cet exercice de galérien.

Son fils Alexandre a laissé un témoignage semblable, mais en insistant, lui, sur le bonheur que son père trouvait dans l’écriture.

Si nous remontons aux jours où tu commençais les Mousquetaires, quel entrain, quelle joie, quelle santé dans ce travail ! Vêtu d'un pantalon à pieds, en manches de chemise, ces manches retroussées jusqu'aux coudes, le cou à l'air, tu te mettais au travail dès sept heures du matin et tu y restais jusqu'à sept heures du soir, où je venais dîner avec toi. Tout en dînant — et en dînant bien, des plats qu'il t'arrivait de confectionner toi-même — tu nous racontais ce que tes personnages avaient fait dans la journée et tu te réjouissais à la pensée de ce qu'ils allaient faire le lendemain. Et cela durait pendant des mois. Quel beau labeur, et toujours allègre! Qu'est-ce que c'est qu'un art, disait Corot, qui sifflotait sans cesse en peignant, qu'est-ce qu'un art qui ne rend pas gai?

Justice doit être rendue à Dumas : son ardeur au travail ne s’expliquait pas seulement par la nécessité de respecter ses contrats, par le désir de gagner toujours plus d’argent. Elle venait aussi du sentiment qu’il avait de faire oeuvre utile en donnant une mémoire historique à un peuple qui n’en avait pas encore. Sur ce point, rien ne l’avait rendu plus fier qu’une lettre que lui adressa Michelet :

M. Dumas, j’avais besoin depuis longtemps de vous écrire, de vous exprimer l’étonnement où me tient votre inépuisable génie, le fleuve immense de votre invention. Vous êtes plus qu’un écrivain. Vous êtes une des forces de la Nature ; et j’ai pour vous les sympathies profondes que j’ai pour elle-même.

Entre Dumas et Michelet, il y eut toujours une admiration réciproque. «Cher grand poète», écrivait Michelet à Dumas. Et celui-ci, dans le Docteur mystérieux, affirme qu’il considère Michelet comme «un poète au-dessus de tous». Donc, voir son oeuvre reconnue par l’illustre historien remplissait Dumas d’un grand orgueil.

Michelet, mon maître, me disait un jour : «Vous avez plus appris l’histoire au peuple que tous les historiens réunis». Et, ce jour-là, j’ai tressailli de joie jusqu’au fond de mon âme. Ce jour-là, j’ai été orgueilleux de mon oeuvre. Apprendre l’histoire au peuple, c’est lui donner ses lettres de noblesse.

Il est donc clair que, par son théâtre et par ses romans, Dumas a voulu non seulement devenir riche et célèbre, mais qu’il a souhaité aussi rendre accessible le monde immense de l’histoire.

Mais il eut un autre projet, qu’il ne faut pas négliger, celui de mener ses lecteurs à la découverte du monde présent.

![]()

À LA CONQUÊTE DU MONDE PAR LES VOYAGES

Et c’est pourquoi le tâcheron de la plume s’est fait voyageur; c’est pourquoi l’historien s’est fait géographe, peintre de paysages et surtout ethnologue. Afin de nourrir ses Impressions de voyage, Dumas a parcouru l’Italie, la Belgique, l’Espagne; on l’a vu en Afrique du Nord, en Hollande, en Angleterre, en Autriche, en Grèce, et même en Russie, jusque chez les Tchetchènes du Caucase… Charles Hugo, le fils de Victor, s’est étonné de cette incessante mobilité de Dumas :

Il a habité tous les quartiers et couru tous les pays. Ses mobiliers ont fait autant de chemin que ses malles. Son originalité, c'est de se mouvoir toujours sans avoir l'air de se déranger. Il continue en Russie la phrase commencée avenue Frochot. Qu’il aille au bout de sa rue ou au bout du monde, il est chez lui ; et il fait ses cent pas du coin du boulevard au fond du désert. Il a des pantoufles de sept lieues. Il déjeune chez Brébant, dîne en Belgique, soupe en Hollande, couche en Angleterre, se réveille en Suisse, se baigne à Biarritz, prend son chocolat en Espagne, son café à Tunis, ses aises partout; et il revient à Paris, de l'air d'un homme qui a fait une petite promenade et qui a voisiné avec le monde.

C’est en traversant les Alpes suisses que Dumas a pris conscience du bonheur que procure la découverte de terres nouvelles, de paysages nouveaux, et surtout la rencontre d’autres cultures.

Voyager, c’est vivre dans toute la plénitude du mot. C’est oublier le passé et l’avenir pour le présent. C’est respirer à pleine poitrine, jouir de tout, s’emparer de la création comme d’une chose qui est sienne. C’est chercher dans la terre des mines d’or que nul n’a fouillées, dans l’air des merveilles que personne n’a vues. C’est passer après la foule et ramasser sous l’herbe les perles et les diamants qu’elle a pris — ignorante et insoucieuse qu’elle est — pour des flocons de neige ou des gouttes de rosée. Beaucoup sont passés avant moi où je suis passé, qui n’ont pas vu les choses que j’y ai vues, qui n’ont pas entendu les récits qu’on m’a faits, et qui ne sont pas revenus pleins de ces mille souvenirs poétiques que mes pieds ont fait jaillir en écartant à grand peine quelquefois la poussière des âges passés.

De ces merveilles inaperçues, Dumas en découvrit une, par hasard, en Bourgogne. On appelle aujourd’hui ce site le «vallon de la Tournée» ; il est parcouru par un ruisseau, la Cosanne, qui sort d’une grotte au pied de falaises abruptes d’où tombe une mince cascade.

Lorsque nous redescendîmes au village de la Rochepot, on nous demanda si nous avions vu le Vauchignon. Nous répondîmes négativement, le nom même de cette localité nous étant inconnu. Nous ordonnâmes au postillon de nous y conduire. Le postillon prit la grande route, puis, enfin, quittant le chemin, se jeta dans les terres. Cinq minutes après, il tournait court devant une espèce de précipice. Nous étions à la merveille. En effet, c’est une chose bizarre : au milieu d’une de ces grandes plaines de Bourgogne, où nul accident de terrain n’empêche la vue de s’étendre, le sol se fend tout à coup sur une longueur d’une lieue et demie et sur une largeur de cinq cents pas, laissant apercevoir, à la profondeur de deux cents pieds à peu près, une vallée délicieuse, verte comme l’émeraude et sillonnée par une petite rivière blanche et bruissante. Nous descendîmes une rampe assez douce et, au bout de dix minutes à peu près, nous nous trouvâmes au milieu de ce petit Eldorado bourguignon, que les roches qui l’entourent, coupées à pic et surplombant sur lui, isolent du reste du monde. […] Nous continuâmes de remonter les rives du petit ruisseau : à cent pas de l’extrémité du vallon, il se bifurque comme un Y, car il a deux sources ; l’une d’elle sort d’une roche vive par une ouverture, assez large pour qu’on la poursuive dans ce corridor sombre l’espace de cent toises environ ; l’autre, qui descend d’une fontaine supérieure, tombe d’une hauteur de cent pieds, transparente comme une écharpe de gaze et glissant sur la mousse verte dont sa fraîcheur a tapissé le rocher. J’ai visité depuis les belles vallées de la Suisse et les somptueuses plaines de l’Italie ; j’ai descendu le cours du Rhin et remonté celui du Rhône ; je me suis assis sur les bords du Pô, ayant devant moi les Alpes et derrière moi les Apennins : eh bien! aucune vue, aucun site — si varié, si pittoresque, si grandiose qu’il fût — n’a pu me faire oublier mon petit vallon de Bourgogne, si tranquille, si solitaire, si inconnu, avec son ruisseau, si frêle qu’on a oublié de lui donner un nom, et sa cascade, si légère que le moindre coup de vent la soulève et va l’éparpiller au loin comme de la rosée.

Voyageur cosmopolite, annonçant un Valery Larbaud ou un Paul Morand, Dumas se comportait surtout en ethnologue, curieux qu’il était des coutumes, des modes de vie, des légendes. En 1858, profitant d’une invitation, il partit pour la Russie: Saint-Pétersbourg, Moscou, Nijni-Novgorod, Astrakhan, Bakou; et retour par Tiflis, Trébizonde, Constantinople. Dix mois de voyage. Il mangea du cheval cru haché — le fameux steak tartare — et but de «l'eau-de-vie de lait de jument». Chez les Kalmouks, Dumas a été reçu comme un roi, ce qui le rendit heureux comme un enfant.

Enfin, après le déjeuner, j'ai pris congé du prince Tumaine en frottant mon nez contre le sien, ce qui est une façon de se dire en kalmouk : A toi pour la vie. J’ai pris congé de la princesse et de sa soeur Groucha en improvisant ce chef-d'œuvre : Dieu de chaque mortel règle la destinée. / Au milieu du désert un jour vous êtes née / avec vos dents d'ivoire et votre œil enchanteur / afin qu'ait sur ses bords la Volga fortunée / en son sable une perle, en sa steppe une fleur. Enfin, il fallut quitter le prince kalmouk, la princesse kalmouk, la sœur kalmouk, les dames d'honneur kalmouk. J'essayai de frotter mon nez avec celui de la princesse, mais on me prévint que cette politesse ne se faisait qu'entre hommes. J'en fus aux regrets.

A Tiflis, Dumas a été convié à un dîner géorgien où une jarre énorme de vin de Kakhétie attendait d’être vidée par les convives. Le buveur d’eau qu’il était se tira avec honneur de cette épreuve redoutable.

Combien en vidais-je pour mon compte ? Je ne saurais le dire, mais il paraît que ce fut majestueux, car, le dîner fini, il fut question de me délivrer un certificat constatant ma capacité non pas intellectuelle, mais métrique: Monsieur Dumas a accepté un dîner où il a pris du vin plus que les Géorgiens.

Dumas a surtout navigué autour de l’Italie et de la Sicile. Il a rejoint Palerme à bord d’un speronare, une grande barque de pêche à dix matelots. Il a parcouru les petites rues de Naples au rythme rapide d’un corricolo, une voiture légère tirée par deux chevaux. Il a rêvé au bord du golfe en contemplant le cône empanaché du Vésuve.

Le mois de septembre est splendide à Naples. Le golfe, immense nappe d’azur, pareil à un tapis semé de paillettes d’or, frisonnait sous une brise matinale, légère, balsamique, parfumée ; si douce qu’elle faisait éclore un ineffable sourire sur les visages qu’elle caressait ; si vivace que, dans les poitrines gonflées par elle, se développait à l’instant même cette immense aspiration vers l’infini qui fait croire orgueilleusement à l’homme qu’il est — ou du moins qu’il peut devenir — un dieu, et que ce monde n’est qu’une hôtellerie d’un jour, bâtie sur la route du ciel. […]

C’était une de ces nuits voluptueuses où Naples, la belle fille de la Grèce, livre aux vents sa chevelure d’orangers et aux flots son sein de marbre. De temps en temps passait dans l’air un de ces soupirs mystérieux que la terre endormie pousse vers le ciel et, à l’horizon oriental, la fumée blanche du Vésuve montait au milieu d’une atmosphère si calme qu’elle semblait une colonne d’albâtre, débris gigantesque de quelque Babel disparue.Il faut convenir que le Vésuve s’est révélé au monde par un coup de maître. Envelopper la campagne et la mer d’un sombre nuage, répandre la terreur et la nuit sur une immense étendue, envoyer ses cendres jusqu’en Afrique, en Syrie, en Egypte, supprimer deux villes telles que Herculanum et Pompéïa, asphyxier, à une lieue de distance, un philosophe tel que Pline, et forcer son neveu d’immortaliser la catastrophe par une admirable lettre, vous m’avouerez que ce n’est pas trop mal pour un volcan qui commence, et pour un ignivome qui débute. Aussi le Vésuve n’est plus seulement célèbre, il est populaire. On comprend après cela qu’il m’était impossible de quitter Naples sans présenter mes hommages au Vésuve.

Si nous avons insisté particulièrement sur les séjours en Campanie, c’est que Dumas avait une attirance particulière pour la ville de Naples, où, en 1860, il aborda avec sa goélette l’Emma pour rejoindre Garibaldi et affirmer par là ses convictions républicaines.

![]()

À LA CONQUÊTE DU POUVOIR PAR LA POLITIQUE

D’ailleurs, cette expédition auprès du patriote italien nous invite à poser la question du rôle politique de Dumas qui — vivant dans une période de révolutions — rêva de conquérir une parcelle de pouvoir, tout comme il avait voulu conquérir la gloire et la richesse. Dumas était-il républicain ? Il parlait lui-même de ses opinions "à peu près républicaines", ce qui introduit une marge d’incertitude. Pourtant, en 1930, dès le début des Trois Glorieuses, on le voit enfiler son costume de chasse et prendre son fusil pour aller de barricade en barricade.

En arrivant au pont de la Révolution, je m’arrêtai tout étourdi, croyant avoir mal vu et me frottant les yeux : le drapeau tricolore flottait sur Notre-Dame ! J’avoue qu’à la vue de ce drapeau que je n’avais pas revu depuis 1815 — et qui rappelait tant de nobles souvenirs de l’époque révolutionnaire, tant de souvenirs glorieux de l’époque impériale — je sentis une étrange émotion s’emparer de moi. Je m’appuyai contre le parapet, les bras tendus, les yeux fixes et mouillés de larmes.

Dumas fait ensuite le coup de feu lors de l’attaque de l’Hôtel de Ville. Puis, il tente de sauver une partie du patrimoine du musée de l’Artillerie, que les insurgés, qui étaient à la recherche d’armes, commençaient à piller.

Je pris un bouclier, un casque et une épée ayant authentiquement appartenu à François Ier et, de plus, une magnifique arquebuse ayant appartenu à Charles IX. Je mis le casque sur ma tête, le bouclier à mon bras, l’épée à mon côté, l’arquebuse sur mon épaule, et je m’acheminai, ployant sous le poids, vers la rue de l’Université. Je déposai le tout sur mon lit et je m’élançai de nouveau à cette splendide curée. Cette fois, je rapportai la cuirasse, la hache et la masse d’armes.

Alors Dumas entre aux Tuileries au milieu de la foule et… il profite de la situation pour récupérer l’exemplaire de sa Christine qu’il avait offert à la duchesse de Berry! Puis, pour mettre dans son action un petir air d’épopée, il se fait donner mission d’aller à Soissons pour s’emparer de la poudre qui était entreposée dans la place-forte. Et il ne manque pas l’occasion, au retour, de traverser Villers-Cotterêts pour s’y faire applaudir par ses compatriotes! Louis-Philippe, qui avait compris tout ce qu’il y avait de théâtral dans cette expédition, lui dit en souriant : «Monsieur Dumas, vous avez fait là votre plus beau drame». La révolution de 1830 lui permit donc de jouer au héros. Et elle lui permit aussi de belles envolées de plume.

Ceux qui ont fait la révolution de 1830, ce sont ceux que j’ai vus à l’oeuvre et qui m’y ont vu… Ceux qui ont fait la révolution de 1830, c’est cette jeunesse ardente du prolétariat héroïque qui allume l’incendie — il est vrai — mais qui l’éteint avec son sang ; ce sont ces hommes du peuple qu’on écarte quand l’oeuvre est achevée et qui, mourant de faim, après avoir monté la garde aux portes du Trésor, se haussent sur leurs pieds nus pour voir, de la rue, les convives parasites du pouvoir, admis, à leur détriment, à la curée des charges, au festin des places, au partage des honneurs.

Oui, Dumas s’est lancé dans l’action révolutionnaire sans doute pour rester fidèle aux convictions de son père, le général Dumas, et aussi parce qu’il reprochait aux Bourbons de vouloir bâillonner la pensée. Mais il avait surtout besoin d’épancher un trop-plein d’énergie et de mettre en oeuvre son goût romantique pour l’action.

C’est pourquoi, en 1848, quand commencent les journées de février, il se lance à nouveau : il interrompt l’écriture du Vicomte de Bragelonne pour revêtir son bel uniforme d’officier de la Garde Nationale de Saint-Germain, pour se mettre à la tête de ses hommes et pour susciter une marche contre le ministère des Affaires Etrangères. Mais, bientôt, inquiet du désordre et des débordements, il se fond dans la foule pour assister à la proclamation de la République.

L’envie lui vient alors d’entrer dans l’arène politique et de se faire élire député. Pour cela, il s’applique à mettre dans son style un peu du pathos de l’éloquence de l’époque.

Il viendra un jour, une heure — heure solennelle, jour splendide — où la France sera assez forte pour ouvrir ses bras, comme à des enfants prodigues, à tous les exilés, vinssent-ils réclamer leur part un bandeau déchiré au front, un sceptre brisé à la main. Oui, ce que nous voyons est beau, ce que nous voyons est grand. Car nous voyons une République et, jusqu’à aujourd’hui, nous n’avions vu que des révolutions. Que Dieu nous garde donc, nous, ses fils aînés, nous les sauveurs du monde… etc. etc.

Mais, bien que prenant appui sur sa popularité d’auteur de drames et de feuilletons, dans la Seine comme dans l’Yonne, il ne récolte qu’un nombre de voix piteux. Manifestement, si on lisait beaucoup Dumas, on ne l’élisait pas.

Peut-être avait-on quelque doute sur les opinions républicaines de cet Alexandre Davy de la Pailleterie qui, par tempérament et par goût, était resté attaché aux princes et à cette vieille noblesse que ses feuilletons, inlassablement, faisaient revivre — ce qui pouvait le faire apparaître comme un nostalgique de l’ancien régime.

Appartenant moi-même à une ancienne famille dont, par une suite de circonstances étranges, je ne porte plus le nom, j’ai toujours pris à tâche, malgré mes opinions à peu près républicaines, de grandir notre vieille noblesse au lieu de l’abaisser ; et j’ai fait un peu pour elle ce que les Castillans avaient fait pour le Cid : je l’ai attachée — morte mais debout — sur son cheval de bataille, pour que ses ennemis la crussent encore vivante. […] Ce que je regrette avant tout, c’est la société qui s’en va, qui s’évapore, qui disparaît ; cette société qui faisait la vie élégante, la vie courtoise, la vie qui valait la peine d’être vécue : cette société est-elle morte ou l’avons-nous tuée ?

Mais il est temps d’arrêter cette énumération de tout ce qu’a fait dans sa vie un Dumas protéiforme, qui fut successivement ou simultanément : gratte-papier, auteur dramatique, metteur en scène, costumier, chasseur, homme du monde, cuisinier, journaliste, conférencier mondain, feuilletoniste, ethnologue, architecte, jardinier, archéologue… Dumas a tout fait. Mais qui était-il réellement ?

Qui fut donc ce nouvel Alexandre qui, nous l’avons vu, désira tout conquérir : la gloire, la richesse, les femmes et le monde? Qui fut cette force de la nature, qui fut ce Titan, que l’on a comparé à Prométhée parce que, comme lui, il rêva de briser les limites de sa vie terrestre pour parvenir à l’immortalité?

![]()

Dumas c’est d’abord un homme qui a beaucoup aimé la vie. Dans sa jeunesse, tous les sens en éveil, il a fait, près de Villers-Cotterêts, de longues promenades sous les grands hêtres de la forêt de Retz, cette forêt qui fut, comme il le dira plus tard à sa fille, « l’immense berceau de verdure où chaque chose pour [lui] était un souvenir ». Ce fut le premier théâtre de ses exploits de chasseur, le premier espace où son imagination s’est déployée, autour de la vieille abbaye de Longpont ou des châteaux d’Oigny, de Montgobert, de Villers-Hélon. Dans ses Mémoires, il évoque les nuits entières qu’il passait sous ses arbres.

Il était très rare que je dormisse pendant ces belles nuits. Au reste ces veillées solitaires n’ont pas été perdues pour moi. Si j’ai dans le coeur quelque sentiment de la solitude, du silence et de l’immensité, je le dois à ces nuits passées dans la forêt, au pied d’un arbre, à regarder les étoiles à travers la voûte du feuillage qui s’étendait entre moi et le ciel, et à écouter tous ces bruits mystérieux et inconnus qui s’éveillent au sein des bois aussitôt que la nature s’endort.

On sait aussi que Dumas aima les plaisirs de la table. Sobre dans les jours de travail, buveur d’eau mais fin gourmet, il n’a pas voulu quitter ce monde sans laisser à ses lecteurs un Dictionnaire de cuisine, dans lequel on peut prélever quelques articles.

Article « Cavaillon » — Un jour je reçus une lettre du conseil municipal de Cavaillon, lequel me dit que, fondant une bibliothèque et désirant la composer des meilleurs livres qu'il pourrait se procurer, il me priait de lui envoyer deux ou trois de mes romans qui, dans mon esprit, tiendraient la première place. Je répondis à la ville de Cavaillon que ce n'était pas un auteur qu'il fallait faire juge du mérite de ses livres ; que je trouvais tous mes livres bons, mais que je trouvais les melons de Cavaillon excellents ; que, par conséquent, j'allais envoyer à la ville de Cavaillon une collection complète de mes œuvres, c'est-à-dire quatre ou cinq cents volumes, si le conseil municipal voulait me voter une rente viagère de douze melons verts. Le conseil municipal de Cavaillon me répondit poste pour poste que ma demande avait été accueillie à l'unanimité et que je me trouvais avoir une rente viagère, la seule selon toute probabilité que j'aurai jamais. Il y a une douzaine d'années que je jouis de cette rente, et, je dois le dire, elle n'a jamais manqué une fois d'arriver à l'époque où les melons verts, un peu en retard sur les autres, entrent dans leur maturité. Or je ne sais pas si le conseil municipal de Cavaillon a l'obligeance de faire un choix parmi ses melons et de m'envoyer ceux qu'il croit les meilleurs ; mais je répète que je n'ai jamais rien mangé de plus frais, de plus savoureux et de plus sapide que les melons de ma rente.

Article « Chocolat » — Que tout homme qui aura bu quelques traits de trop à la coupe de la volupté, que tout homme qui aura passé à travailler une portion notable du temps qu’on doit passer à dormir, que tout homme d’esprit qui se sentira temporairement devenu bête, que tout homme qui trouvera l’air humide, le temps long et l’atmosphère difficile à porter, que tout homme qui sera tourmenté d’une idée fixe qui lui ôtera la liberté de penser, que tous ceux-là, disons-nous, s’administrent un bon demi-litre de chocolat ambré, à raison de 60 à 72 grains d’ambre par demi-kilogramme, et ils verront merveille.

Article « Faisan » — La chair du faisan est la plus délicate qui se puisse trouver. Quand il est cuit, servez-le couché avec grâce sur sa rotie. Il doit être apporté sur la table par le majordome marchant à pas processionnels. On le savoure avec attention et, pendant ce docte travail, j’ai souvent remarqué que les yeux de ces dames brillent comme des étoiles, leurs lèvres sont vernissées de corail et leur physionomie tourne à l’extase. Quant aux nez de ces messieurs, ils sont souvent agités de mouvements très prononcés d’olfaction ; leurs fronts s’épanouissent d’une sérénité paisible, leurs bouches ont quelque chose de jubilant qui ressemble à un demi-sourire.

Article « Truffe » — La truffe est le diamant de la cuisine ; elle réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe portant robe, et des souvenirs gourmands et érotiques chez le sexe portant barbe. La truffe n’est pas un aphrodisiaque positif, mais elle peut, en certaine occasion, rendre les femmes plus tendres et les hommes plus aimables.

A l’article « Cave », Dumas énumère avec précision, et par ordre alphabétique, les 142 vins que doit abriter, selon lui, une cave digne de ce nom. Sans doute aurait-il atteint un chiffre assez comparable s’il avait voulu énumérer le nombre de ses maîtresses, lui qui prétendit un jour — sans vouloir se vanter, dit-il — qu’il avait semé quelque cinq cents enfants de par le monde…

![]()

UN HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

Car Dumas, nul ne l’ignore, fut, dès sa première adolescence, un grand amateur de femmes. Il braconna surtout dans les coulisses des théâtres, mais toute occasion, pour lui, était bonne, soit dans son entourage parisien, soit en voyage : il paraît que dans le Caucase, certains autochthones sont fiers de se prévaloir de cette prestigieuse ascendance !

Pour nous en tenir aux maîtresses les plus reconnues, citons, dans l’ordre chronologique : Aglaé Tellier (une jeune modiste), Laure Labay (une couturière, dont il eut un fils, Alexandre), Mélanie Waldor (l’épouse d’un lieutenant), Belle Krelsamer (une comédienne, dont il eut une fille, Alexandrine), Ida Ferrier (une autre comédienne, qui réussit l’exploit de se faire épouser… mais pour peu d’années), Marie Dorval (la célèbre comédienne), Caroline Ungher (une cantatrice qui lui céda pour la première fois pendant une tempête près de Palerme), Henriette Chevalier (une toute jeune fille qu’il initia et à qui il fit deux enfants), Béatrix Person (encore une comédienne), Isabelle Constant (une fillette de quinze ans à qui il fit donner des petits rôles au théâtre), Anna Bauër (dont il eut un fils), Emilie Cordier (dont il eut une fille), Fanny Gordosa (une cantatrice espagnole), Adah Menken (une écuyère américaine)… Arrêtons-nous là : le record de Don Giovanni risque d’être battu…

L’amour, au sens le plus physique du terme, a toujours beaucoup compté pour Dumas qui se plaisait à dire — mais peut-être était-ce une gasconnade — que, s’il n’avait eu qu’une seule maîtresse, elle n’aurait pas résisté plus de huit jours. On peut citer, pour donner le ton, un court fragment d’une lettre de 1827 à Mélanie Waldor:

Mélanie, ma Mélanie, je t’aime comme un fou plus qu’on aime la vie… Mille baisers sur tes lèvres, et de ces baisers qui brûlent, qui correspondent par tout le corps, qui font frissonner, et qui contiennent tant de félicité qu’il y a presque de la douleur.

Dumas a cru bon de justifier la multiplicité de ses maîtresses en invoquant la force de l’amour dans ce monde.

Je dois l’avouer à mes futurs lecteurs, je fus, pendant le cours de ma vie, un grand pécheur devant l’Eternel. Aussi, parmi les ombres que ma mémoire évoque avec le plus de consolation, se dressent des silhouettes féminines… Quand Dieu demandera : Qu’as-tu fait sur la terre ? bienheureux en ce monde celui qui, cherchant inutilement ce qu’il a fait ici-bas, se contentera de répondre à la voix céleste : J’ai aimé!

En fait, Dumas a donné une autre justification qui mérite, elle, qu’on s’y arrête: comme le Don Juan de Molière, il prétendait vouloir aider les femmes à se libérer des préjugés et des contraintes que la société faisait peser sur elles. On trouve cette idée au chapitre III de Une aventure d’amour:

Lorsque la nature a créé l'homme et la femme, elle n'a pas, toute prévoyante qu'elle est, eu la moindre idée des lois qui régiraient les sociétés humaines : avant de songer à créer l'homme et la femme, elle avait, comme dans les autres espèces d'animaux, songé à créer le mâle et la femelle. Sa principale affaire, à cette grande Isis aux cent mamelles, à la Cybèle grecque, à la Bonne Déesse romaine, c'était la reproduction des espèces. De là la lutte éternelle des instincts charnels contre les lois sociales, de là, enfin, la puissance d'asservissement de l'homme sur la femme et d'attraction de la femme vers l'homme.

On la trouve surtout dans Le roman de Violette, où raconte l’initiation amoureuse de la jeune Henriette Chevalier (au théâtre Henriette Laurence), morte à 26 ans après avoir eu deux enfants. Le propos de Dumas y apparaît étonnamment moderne.

La femme, en naissant lors de la création, a incontestablement reçu du Créateur les mêmes droits que l’homme, ceux de suivre ses instincts naturels. L'homme a débuté par la famille, il a eu une femme, des enfants; plusieurs familes se sont réunies, elles ont formé une tribu, cinq ou six tribus se sont agglomérées, elles ont créé la société. À cett société, il a fallu certaines lois. Si les femmes eussent été les plus fortes, ce sont leurs volontés que le monde subirait encore aujourd’hui. Mais les hommes étant les plus forts, ils devinrent les dominateurs, et les femmes des esclaves. Une des lois imposées aux jeunes filles, c’est la chasteté ; une des lois imposées aux femmes, c’est la fidélité. Les hommes, en dictant ces lois aux femmes, se sont réservé le droit de satisfaire leurs passions, sans réfléchir qu’ils ne pouvaient donner libre cours à ces passions qu’en faisant manquer les femmes aux devoirs qu’ils leur avaient tracés. Ces femmes, oubliant leur propre salut, leur donnèrent le bonheur ; ils leur ont rendu la honte. C’est une grande injustice. Aussi certaines femmes en ont été révoltées et se sont dit : « Que m’offre la société en échange de l’esclavage qu’elle m’impose ? Le mariage avec un homme que je n’aimerai probablement pas, qui me prendra à dix-huit ans, qui me confisquera à son profit et qui me rendra malheureuse toute ma vie ? J’aime mieux rester en dehors de la société, demeurer libre de suivre ma fantaisie et d’aimer qui me plaira. Je serai la femme de la nature et non celle de la société. » (chapitre II)

Bien sûr, on peut trouver un peu facile cette justification de son propre libertinage par la volonté d’aider les femmes à s’épanouir hors des contraintes sociales. Et on ne peut nier qu’il y avait beaucoup d’égoïsme chez Dumas, ce chasseur de femmes qui vécut sans cesse entre conquêtes et ruptures. Pourtant, cet épicurien égoïste était aussi capable d’un grand altruisme à l’égard des autres.

![]()

UN HOMME QUI AIMAIT LES AUTRES

Ainsi, quand il eut réalisé son rêve, un peu enfantin, de vivre en châtelain dans le décor baroque du château de Monte-Cristo, il se ruina à y accueillir tous les parasites qui vivaient à ses dépens. On lui en faisait le reproche, mais Dumas était tout heureux de pouvoir faire le bien.

J’aime les gens qui ont eu des malheurs et surtout ceux qui en ont encore. C’est même ceux-là, je l’avoue, que j’aime le mieux. Ceux qui ont eu des malheurs et qui sont redevenus heureux ont bien assez d’amis sans moi, et peuvent par conséquent se passer de moi. Mais ceux qui sont encore malheureux, ceux-là ont besoin qu’on les aime, et peut-être plus encore ont besoin d’aimer. D’ailleurs, en moi, ce n’est point une affaire de raisonnement ou de calcul, c’est une impulsion de tempérament. J’ai une suprême pitié pour ce qui est faible, un indicible amour pour ceux qui souffrent. J’essaie de soutenir toute chose, de consoler toute âme qui pleure. Depuis que j’ai mon libre-arbitre, je me suis éloigné des puissants pour passer ma vie avec les exilés. En général on fait le bien non pas dans l’espérance d’en être récompensé par la reconnaissance de ceux qu’on oblige, mais parce que faire le bien est une question pure et simple de tempérament ; et qu’à certaines organisations il est aussi impossible de ne pas faire le bien qu’à l’arbre de ne pas fleurir, qu’à l’eau de ne pas couler. J’ai la prétention d’appartenir par tempérament à cette classe d’imbéciles qui ne sait pas refuser.

Dans ses Mémoires, Dumas raconte comment il vint généreusement en aide à Charles Lassailly, un Orléanais excentrique, une sorte de neveu de Rameau famélique qui, après des échecs dans la poésie et le roman, s’était fait critique.

Il y avait alors, de par le monde littéraire, un grand garçon à moitié fou, avec un long nez de travers. Sa position sociale était, je crois, d’être le fils d’un apothicaire d’Orléans. Il faisait le don Juan subalterne avec les femmes de chambre et les filles de portier, qu’il transformait, dans ses élégies et dans ses sonnets, en baronnes et en duchesses. Il se nommait Lassailly.

Un jour, j’étais couché ; j’écrivais la première scène de Christine, entre Paula et Monaldeschi. Je vois la porte de ma chambre qui s’ouvre et Lassailly qui entre en se roulant sur le tapis et en s’arrachant les cheveux.

J’attendis l’explication de cette espèce d’arlequinade.

L’arlequinade était triste : le père du pauvre diable s’était jeté à l’eau ; Lassailly venait d’apprendre en même temps que son père était noyé et que le cadavre était exposé à la morgue d’Orléans, d’où il ne pouvait sortir que moyennant une certaine somme.

Cette somme, Lassailly n’en possédait pas le premier denier, et il venait me la demander.

A cette vue d’un fils qui pleurait son père mort d’une si déplorable façon, une seule chose se dressa devant mes yeux : ce ne fut pas cette douleur, peut-être sincère dans le fond, mais exagérée dans la forme au point d’en devenir grotesque ; ce fut ce malheur réél, imprévu, irréparable qui venait de l’atteindre.

— Mon ami, lui dis-je, allons au plus pressé : vous désirez partir pour Orléans, n’est-ce pas ? faire enterrer votre père ? Vous dites qu’il vous faut 100 francs ; je crois qu’il vous faut plus que cela et je voudrais vous offrir ce qu’il vous faut ; mais je ne puis vous offrir que ce que j’ai… Ouvrez le tiroir de ce chiffonnier : il y a dedans 135 francs ; prenez-en 130, laissez-m’en 5…

Lassailly essaya de se jeter dans mes bras, fit un effort pour m’embrasser, et m’appela son sauveur ; mais je le repoussai doucement en lui indiquant de la main le tiroir du chiffonier, et en lui répétant :

— Là, là… tenez… Prenez 130 francs, et laissez-m’en 5.

Lassailly prit les 130 francs, et sortit.

Quinze jours après, on m’apporta le premier numéro d’un petit journal qui n’eut jamais, il est vrai, que ce numéro. Un critique annonçait une série d’articles vengeurs contre toutes les fausses réputations ; et la série de ces exécutions littéraires commencerait par… Alexandre Dumas. L’article était signé Lassailly, et avait été payé 100 francs !

Celui qui m’apportait le journal savait ce que, quinze jours auparavant, j’avais fait pour Lassailly.

— Eh bien, me demanda-t-il, que dites-vous de cela ?

— Le pauvre garçon, répondis-je, il aura peut-être eu à faire enterrer sa mère !

Et je serrai le journal dans le tiroir du chiffonnier où Lassailly avait pris les 130 francs, qu’il ne m’a jamais rendus.

Cette sympathie pour les autres, cette bienveillance naturelle se doublait chez Dumas d’un goût pour les « beaux gestes », pour les belles attitudes théâtrales, pour le « panache ». Il était sensible aux manifestations d’amitié ou de dévouement : souvenez-vous, dans les Trois Mousquetaires, de la scène célèbre où les mousquetaires adoptent, en l’inversant, la devise de la Suisse: «Tous pour un, un pour tous!».

Dumas était sensible aussi à la beauté morale de certains gestes généreux. Par exemple, quand, dans les dernières pages du Comte de Monte-Cristo, il met en scène le pardon qu’Edmond Dantès accorde enfin à Danglars après des années de vengeance implacable. Voilà que Dantès surgit tout à coup de l’ombre et se fait reconnaître par Danglars.

— Le comte de Monte-Cristo ! dit Danglars, plus pâle de terreur qu’il ne l’était, un instant auparavant, de faim et de misère. — Vous vous trompez; je ne suis pas le comte de Monte-Cristo. — Et qui êtes-vous donc ? — Je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui cependant vous pardonne, parce qu’il a besoin lui-même d’être pardonné: je suis Edmond Dantès! Danglars ne poussa qu’un cri, et tomba, prosterné.

Mais, s’il était sensible à la beauté morale, Dumas était aussi capable d’émotion devant la beauté des choses.

![]()

Il aimait vivre au milieu des artistes, et se considérait lui-même comme un artiste : « Dès cette époque, dit-il un jour, j’avais donné mon imagination, sinon mon coeur, à une maîtresse qui devait faire grand tort à mes maîtresses passées et à venir ; cette maîtresse, ou plutôt ce maître, c’était l’Art. »

N’oublions pas que Baudelaire lui a rendu hommage en reconnaissant la pertinence des remarques qu’il avait publiées sur les peintres du Salon de 1859, en particulier sur Delacroix.

De fait, Dumas avait une imagination très picturale. Souvent, dans l’art de créer des tableaux, il rivalise avec Chateaubriand ou avec son ami Delacroix. À titre d’illustration, on peut choisir quelques scènes nocturnes.

Une évocation des nuits blanches de Saint-Petersbourg. — Figurez-vous une atmosphère gris perle, irisée d'opale, qui n'est ni celle de l'aube, ni celle du crépuscule ; une lumière pâle sans être maladive, éclairant les objets de tous les côtés à la fois. Nulle part une ombre portée. Des ténèbres transparentes, qui ne sont pas la nuit, qui sont seulement l'absence du jour ; des ténèbres à travers lesquelles on distingue tous les objets à une lieue à la ronde ; une éclipse de soleil sans le trouble et le malaise qu'une éclipse jette dans toute la nature ; un trouble qui vous rafraîchit l'âme, une quiétude qui vous dilate le cœur, un silence pendant lequel on écoute toujours si l'on n'entendra pas tout à coup le chant des anges ou la voix de Dieu ! Aimer pendant de pareilles nuits, ce serait aimer deux fois.

Une tempête sur l’île de Tiboulen, dans Le comte de Monte-Cristo. — Comme il se relevait, un éclair — qui semblait ouvrir le ciel jusqu'au pied du trône éblouissant de Dieu — illumina l'espace. A la lueur de cet éclair, Dantès vit apparaître — comme un spectre glissant du haut d'une vague dans un abîme — un petit bâtiment pêcheur emporté à la fois par l'orage et par le flot. Une seconde après, à la cime d'une autre vague, le fantôme reparut, s'approchant avec une effroyable rapidité. A la lueur d'un autre éclair, le jeune homme vit quatre hommes cramponnés aux mâts et aux étais ; un cinquième se tenait à la barre du gouvernail brisé. Ces hommes, qu'il voyait, le virent aussi sans doute, car des cris désespérés, emportés par la rafale sifflante, arrivèrent à son oreille. Au-dessus du mât, tordu comme un roseau, claquait en l'air, à coups précipités, une voile en lambeaux. Tout à coup, les liens qui la retenaient encore se rompirent et elle disparut, emportée dans les sombres profondeurs du ciel, pareille à ces grands oiseaux blancs qui se dessinent sur les nuages noirs. En même temps, un craquement effrayant se fit entendre, des cris d'agonie arrivèrent jusqu'à Dantès. Cramponné comme un sphinx à son rocher, d'où il plongeait sur l'abîme, un nouvel éclair lui montra le petit bâtiment brisé, et, parmi les débris, des têtes aux visages désespérés, des bras étendus vers le ciel. Puis tout rentra dans la nuit : le terrible spectacle avait eu la durée de l'éclair. Peu à peu, le vent s'abattit ; le ciel roula vers l'occident de gros nuages gris et pour ainsi dire déteints par l'orage ; l'azur reparut avec les étoiles plus scintillantes que jamais ; bientôt, vers l'est, une longue bande rougeâtre dessina à l'horizon des ondulations d'un bleu noir ; les flots bondirent, une subite lueur courut sur leurs cimes et changea leurs cimes écumeuses en crinières d'or. C'était le jour.

L’exécution de Milady, dans les Trois Mousquetaires. — Il était minuit à peu près. La lune, échancrée par sa décroissance et ensanglantée par les dernières traces de l'orage, se levait derrière la petite ville d'Armentières, qui découpait sur sa lueur blafarde la silhouette sombre de ses maisons et le squelette de son haut clocher à jour. En face, la Lys roulait ses eaux pareilles à une rivière d'étain fondu ; tandis que, sur l'autre rive, on voyait la masse noire des arbres se profiler sur un ciel orageux envahi par de gros nuages cuivrés qui faisaient une espèce de crépuscule au milieu de la nuit. A gauche, s'élevait un vieux moulin abandonné, aux ailes immobiles, dans les ruines duquel une chouette faisait entendre son cri aigu, périodique et monotone. Çà et là dans la plaine, à droite et à gauche du chemin que suivait le lugubre cortège, apparaissaient quelques arbres bas et trapus, qui semblaient des nains difformes accroupis pour guetter les hommes à cette heure sinistre. De temps en temps, un large éclair couvrait l'horizon dans toute sa largeur, serpentait au-dessus de la masse noire des arbres et venait, comme un effrayant cimeterre, couper le ciel et l'eau en deux parties. Pas un souffle de vent ne glissait dans l'atmosphère alourdie. Un silence de mort écrasait toute la nature, le sol était humide et glissant de la pluie qui venait de tomber, et les herbes ranimées jetaient leur parfum avec plus d'énergie. Le bateau glissait lentement le long de la corde du bac, sous le reflet d’un nuage pâle qui surplombait l’eau en ce moment. On le vit aborder sur l’autre rive ; les personnages se dessinaient en noir sur l’horizon rougeâtre. Alors on vit le bourreau lever lentement ses deux bras ; un rayon de la lune se refléta sur la lame de sa large épée ; les deux bras retombèrent ; on entendit le sifflement du cimeterre et le cri de la victime ; puis une masse tronquée s'affaissa sous le coup.

Dans un autre genre, on pourrait citer le passage du Comte de Monte-Cristo où Franz d’Epinay découvre les vertus du hachisch que lui a offert Simbad le Marin. Dumas a écrit là, sur le thème des «paradis artificiels» une page digne des visions oniriques des grands poètes allemands. Et Claude Pichois a montré que Baudelaire — qui était un grand amateur des romans de Dumas — y a puisé des éléments pour ses Paradis artificiels.

Son corps semblait acquérir une légèreté immatérielle, son esprit s'éclaircissait d'une façon inouïe, ses sens semblaient doubler leurs facultés; l'horizon allait toujours s'élargissant, un horizon bleu, transparent, vaste, avec tout ce que la mer a d'azur, avec tout ce que le soleil a de paillettes, avec tout ce que la brise a de parfums… Il descendit ou plutôt il lui sembla descendre quelques marches, respirant cet air frais et embaumé comme celui qui devait régner autour de la grotte de Circé, fait de tels parfums qu'ils font rêver l'esprit, de telles ardeurs qu'elles font brûler les sens ; et il revit tout ce qu'il avait vu avant son sommeil… puis tout sembla s'effacer et se confondre sous ses yeux — comme les dernières ombres d'une lanterne magique qu'on éteint — et il se retrouva dans la chambre aux statues, éclairée seulement d'une de ces lampes antiques et pâles qui veillent au milieu de la nuit sur le sommeil ou la volupté. Alors, ses yeux fermés aux choses réelles, ses sens s'ouvrirent aux impressions impossibles. Ce fut une volupté sans trêve, un amour sans repos, comme celui que promettait le Prophète à ses élus. Toutes ces bouches de pierre se firent vivantes, toutes ces poitrines se firent chaudes, au point que pour Franz — subissant pour la première fois l'empire du hachisch — cet amour était presque une douleur, cette volupté presque une torture, lorsqu'il sentait passer sur sa bouche altérée les lèvres de ces statues, souples et froides comme les anneaux d'une couleuvre ; mais plus ses bras tentaient de repousser cet amour inconnu, plus ses sens subissaient le charme de ce songe mystérieux, si bien qu'après une lutte pour laquelle on eût donné son âme il s'abandonna sans réserve et finit par retomber haletant, brûlé de fatigue, épuisé de volupté, sous les baisers de ces maîtresses de marbre et sous les enchantements de ce rêve inouï.

En lisant tous ces textes, on peut s’étonner que Dumas ne soit accueilli qu’avec réticence par les faiseurs d’histoires littéraires (trois lignes seulement dans le “Lagarde & Michard”!). Cet ostracisme l’aurait sans doute attristé, car il était soucieux de la destinée de son oeuvre. Souvent — en pensant à toutes ces heures qu’il passait chaque jour à couvrir des dizaines de pages — il demandait, avec une gravité inaccoutumée, comment finirait son aventure terrestre et ce que les générations à venir garderaient de lui.

Bien sûr, comme il restait essentiellement vaniteux — et fondamentalement cabotin — son rêve était que sa vie se termine en apothéose, un peu comme, dans sa jeunesse, s’étaient achevées en triomphes ses meilleures pièces de théâtre.

![]()

Cette apothéose finale, Dumas n’a pas manqué de l’accorder à ses héros favoris, à ses trois mousquetaires. Dans le Vicomte de Bragelonne, Porthos, le bon géant, rencontre la mort, mais une mort digne de lui, puisqu’il est écrasé par une masse de rochers qu’il a réussi, dans un effort titanesque, à retenir pendant de longs moment: «Le géant dormait de l’éternel sommeil, dans le sépulcre que Dieu lui avait fait à sa taille.» — Athos trouve, lui aussi, la fin dont il a toujours rêvé, non pas le trépas épique de Porthos, mais une mort calme et douce : « La mort avait été commode et caressante à cette noble créature ; elle lui avait épargné les convulsions du départ suprême… » — Aramis, lui, est finalement condamné à la vieillesse et à la décrépitude, sans doute parce qu’il était d’une nature trop inférieure pour être admis dans le ciel réservé aux héros. — En revanche, d’Artagnan est foudroyé en pleine gloire, son bâton de maréchal à la main, sûr de retrouver ses compagnons dans le paradis des mousquetaires : « Serrant, de sa main crispée, le bâton brodé de fleurs de lis d’or, il abaissa vers lui ses yeux qui n’avaient plus la force de regarder au ciel et il tomba en murmurant ces mots étranges : Athos, Porthos, au revoir. Aramis, à jamais, adieu ! »

Dumas, lui, n’a pas eu droit à cette apothéose qu’il accorde à ses héros, et la vie lui fut cruelle dans ses derniers moments. Le journaliste Hippolyte de Villemessant en a laissé un récit attristé.

La maladie éteignit son grand cerveau, en même temps qu’elle paralysa son corps robuste qui semblait narguer la mort. Quelques semaines avant l’investissement de Paris, un pauvre homme malade, conduit par sa fille et aidé par les employés du chemin de fer de l’Ouest, fut hissé dans un wagon de première classe. Son regard hébété disait qu’il ne savait pas où il allait ni ce qu’il faisait. C’est tout ce qui restait du plus spirituel, du plus entraînant des écrivains de notre siècle. Il s’éteignit un matin, inconscient de son état.

Bien plus, la mort de Dumas passa presque inaperçue, car on était alors en pleine guerre. Et, quand il fut inhumé dans sa petite ville de Villers-Cotterêts, ce fut très discrètement et modestement. Il avait souhaité qu’un tombeau lui fût élevé par souscription, mais à condition, avait-il précisé en souriant, que l’on ne dépasse pas dix centimes par tête !

C’est pourquoi — quand la proposition en fut faite par Alain Decaux et Didier Decoin — on s’est demandé s’il était judicieux de « panthéoniser » Dumas, c’est-à-dire de lui accorder enfin cette apothéose que la vie lui avait refusée. Mais que les esprits chagrins se rassurent. Certes on a arraché les restes de Dumas à la terre qu’il aimait, aux vieux arbres qu’il aimait. Mais, plus encore que sa petite ville natale, Dumas aimait les honneurs: quand, en mai 1849, on le nomma «commandeur de l’ordre royal du Lion néerlandais», il fut tout gonflé d’orgueil, alors que ses amis sourirent avec indulgence et que les caricaturistes, plus féroces, s’en donnèrent à coeur joie. On prétend aussi que son fils disait de lui: «Mon père a tant de vanité qu’il serait capable de monter derrière sa voiture pour faire croire qu’il a un nègre à son service». Et puis un chapitre de son roman La Comtesse de Charny montre que Dumas considérait comme un honneur véritable d’être admis à reposer dans l’ancienne église Sainte-Geneviève transformée en Panthéon, sans oser imaginer que cela lui arriverait un jour. Ne regrettons donc pas qu’il ait eu droit, enfin, à cette apothéose dont il rêvait.

*

Mais, finalement, quels ont été les mérites qui ont valu à Dumas une telle renommée? Son théâtre? Il est bien peu représenté aujourd’hui et il a terriblement vieilli. Ses romans? On les lit encore avec plaisir, mais on lui reprochera toujours de n’y avoir mis que la dernière main. Ses idées républicaines? Elle ne correspondaient peut-être pas à la nature profonde de ce descendant du marquis de la Pailleterie.

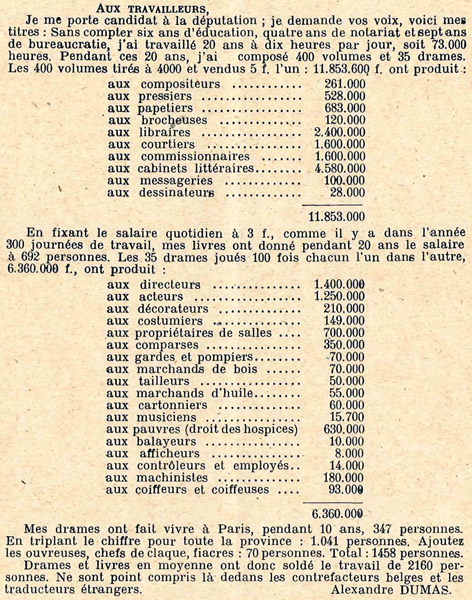

Heureusement pour nous, Dumas s’est demandé lui-même un jour ce qui pourrait lui valoir la reconnaissance de sa patrie. Et il nous a donné la réponse. Pour cela, remontons en 1848 : cette année-là, Dumas, candidat à la députation, crut bon de produire ses titres devant les électeurs. Il réfléchit un peu, fit quelques calculs sur un papier qui traînait sur sa table et s’amusa à écrire à peu près ceci :

Sans compter 10 ans d’éducation, 4 ans de notariat et 7 années de bureaucratie, j’ai travaillé pendant 20 ans à 10 heures par jour ou 73.000 heures. Pendant ce temps j’ai composé 400 volumes et 35 drames. Les 400 volumes, tirés à 4000 et vendus 5 francs chacun, ont rapporté, auteur non compris, 11.853.000 francs aux compositeurs, aux pressiers, aux papetiers, aux brocheuses, aux libraires, aux commissionnaires… En fixant le salaire quotidien à 3 francs, comme il y a 300 journées de travail, mes livres ont donné pendant 20 ans le salaire à 692 personnes. Les 35 drames joués 100 fois chacun ont produit 6.200.000 francs, auteur non compris, et ont rapporté aux directeurs, aux acteurs, aux décorateurs, aux costumiers, aux gardes et pompiers, aux marchands d’huile et de gaz, aux afficheurs, aux balayeurs, aux contrôleurs, aux coiffeurs et coiffeuses… Mes drames ont fait vivre à Paris pendant 10 ans 347 personnes; en triplant ce chiffre pour la province, on a pendant 10 ans 1041 personnes. Ajoutant les ouvreurs, les claqueurs, les fiacres : 70 personnes. Total : 1458 personnes. Drames et livres, en moyenne pendant 15 ans, ont soldé le travail de 2150 personnes. Ne sont pas compris là-dedans les contrefacteurs belges et les traducteurs étrangers.

Quand Dumas est mort, les faiseurs d’éloges funèbres se sont évidemment évertués à mettre en lumière les mérites du grand homme. Hugo a accumulé de belles et creuses formules, parlant des «qualités innombrables» de celui qui fut un «semeur de civilisation» et aussi un «vaste et agile architecte». Ses amis l’ont présenté, eux, comme «une force de la nature», comme «un prodigieux artisan de la plume». Son fils a rappelé qu’il fut «une espèce de Prométhée bon enfant qui avait fini par désarmer Jupiter et par mettre son vautour à la broche».

Mais personne, alors, n’a su parler de ce qui rendait Dumas particulièrement méritant, du moins à ses propres yeux. Nous, nous savons maintenant que — si Dumas se jugeait digne des plus grands honneurs — ce n’est pas parce qu’il avait peuplé les bibliothèques d’un nombre incalculable de livres et le monde d’un nombre encore plus incalculable d’enfants. Si Dumas était digne des plus grands honneurs, c’est tout simplement parce que, pendant 40 ans, il avait travaillé régulièrement 70 heures par semaine, et donné ainsi de l’ouvrage à une foule d’imprimeurs, de grouillots, de bouquinistes, d’acteurs, d’accessoiristes, d’ouvreuses et de cochers de fiacre…

Nous aurons donc au moins rétabli une vérité : c’est avant tout parce qu’il a travaillé deux fois 35 heures par semaine — et qu’il a ainsi contribué à réduire le chômage dans le petit peuple — que Dumas a mérité l’hommage qu'a rendu à ce grand homme la Patrie reconnaissante.