GUY DE MAUPASSANT

À ÉTRETAT

ÉTRETAT AVANT MAUPASSANT

Au milieu du XIXe siècle, Étretat n'était qu'une bourgade de pêcheurs, qui habitaient dans de pauvres maisons au toit de chaume. Ce sont les peintres qui, les premiers, découvrirent Étretat : Isabey, Le Poittevin, Mozin, Stanfield. Le journaliste Hippopyte de Villemessant disait avec humour : "A Etretat, quand il pleut, on porte des sabots; j'en ai fait construire une paire de haut bord, et je suis toujours tenté d'y mettre un mât et une voile, afin de naviguer par un gros temps dans les ruelles d'Étretat."

Victor HUGO l'a visité en 1835, à l'occasion d'une escapade avec Juliette Drouet. Il y réalisa quelques dessins et le lieu lui inspira la dernière strophe de son poème À des oiseaux envolés, paru en 1837 dans le recueil Les voix intérieures.

Revenez donc, hélas ! revenez dans mon ombre,

Si vous ne voulez pas que je sois triste et sombre,

Pareil, dans l'abandon où vous m'avez laissé,

Au pêcheur d'Etretat, d'un long hiver lassé,

Qui médite appuyé sur son coude, et s'ennuie

De voir à sa fenêtre un ciel rayé de pluie.

Il le décrit ainsi à Adèle, le 10 août :

"Ce que j'ai vu à Étretat est admirable. La falaise est percée de distance en distance de grandes arches naturelles sous lesquelles la mer vient battre dans les marées. J'ai attendu que la marée fût basse et, à travers les goémons, les flaques d'eau, les algues glissantes et les gros galets couverts d'herbes peignées par le flot, qui sont comme des crânes avec des chevelures vertes, je suis arrivé jusqu'à la grande arche, que j'ai dessinée. Il y a à droite et à gauche des porches sombres; l'immense falaise est à pic. C'est la plus gigantesque architecture qu'il y ait. Dis à Boulanger que Piranèse n'est rien à côté des réalités d'Étretat… Au loin, à l'horizon, il y avait un navire dont les voiles gris de pierre dessinaient sur la mer une colossale figure de Napoléon. Le tout était merveilleux.

Alphonse KARR a décrit Étretat dans sa nouvelle Romain d'Étretat (1836). Il y séjourna dès 1833 à l'auberge Blanquet.

Étretat est un bourg de Normandie, situé à vingt-trois kilomètres nord-est du Havre-de-Grâce ; une vallée étroite, qui paraît avoir été le lit d'un torrent, descend vers la mer par une pente rapide. La plage forme un amphithéâtre, borné à droite et à gauche par des falaises de rochers de trois cents pieds de haut. De cet amphithéâtre fermé, on sort des deux côtés par des portes que la mer a creusées dans le roc : on les appelle porte d'Aval et porte d'Amont. La porte d'Amont est ronde et basse ; la porte d'Aval, en forme d'ogive, ressemble au portail d'une cathédrale. Auprès de cette porte est un immense obélisque de roche blanche, au sommet duquel les mouettes et les goélands se plaisent à faire leurs nids.

Quand la mer est pleine, on passe sous les portes en canot ; à la marée basse, on peut y passer à pied sec. La mer a, en outre, creusé des cavernes, revêtues d'algues et de varechs, qui contribuent à faire d'Étretat un des sites les plus sévèrement pittoresques qu'il soit possible de voir.

Il n'y a rien de si beau que ces grottes que l'on trouve à chaque instant dans les falaises. Le bas est revêtu d'une roche blanche semblable au plus beau marbre ; la voûte est toute tapissée d'une sorte de mousse d'un lilas rouge, qui, dans l'ombre semble, par ses riches reflets, une immense tenture de velours violet ; des angles des roches pendent des algues et des varechs, sombre verdure de l’Océan, qui paraissent d’abord noirs, et, vus en transparent, sont des plus belles nuances de vert, de violet et de pourpre.

Une source très abondante coule à la mer par-dessous le galet, non loin de la porte d'Aval. On prétend que ç'a été une rivière qui s'est perdue sous terre ; pour dire la vérité, elle apporte autant d'eau à la mer que beaucoup de rivières auxquelles la grammaire de la géographie donne le droit de s'appeler fleuves.

C'est là que se rassemblent les femmes d'Étretat pour laver le linge. Elles forment dans le galet un trou rond, qui se remplit d'une eau limpide et douce, et improvisent ainsi un baquet commode, dont l'eau se renouvelle sans cesse. Après quoi, elles étendent leur linge sur les galets, lavés par la mer à chaque marée, et chauffés par le soleil à la marée basse. Le galet d'Étretat ne ressemble pas à celui qu'on rencontre le plus souvent au bord de la mer. Ainsi, sur les plages du Havre, par exemple, les falaises formées de terre et de craie sont souvent dégradées par la mer ; les pierres qu'elles contiennent, qui sont, comme toutes les pierres, de forme irrégulière, usent leurs angles et s'arrondissent à force d'être roulées par les lames ; mais cette opération est assez longue ; et, comme il s'en détache sans cesse de nouvelles, le galet présente aux yeux et, qui pis est, aux pieds, des cailloux de toutes formes, hérissés d'aspérités et de pointes. A Étretat, au contraire, où il n'y a pas de terre au bord de la mer, où il ne se détache qu'à des espaces très éloignés quelques morceaux de rocher, ce sont les mêmes pierres, toujours roulées, toujours sassées, ressassées, usées, polies, qui forment le bassin, de sorte qu'elles sont presque toutes ou rondes ou en forme d'œufs ; on y trouve souvent des sortes d'agates d'une belle couleur.

La fontaine, ainsi s'appelle la place que nous avons désignée, et où coule sous les galets l'ex-rivière d'Etretat, est le lieu de réunion le plus important du pays ; là, tous les jours, à la marée basse, parfois même la nuit avec des lanternes, car il faut obéir à la marée et non au cadran de l'horloge, là, les femmes, réunies pour laver, jasent et babillent tous les jours pendant plusieurs heures ; chacune apporte le produit de sa chasse, c'est-à-dire tous les bruits, toutes les rumeurs, qu'à Paris on appelle cancans, potins en Normandie, et ramages dans les Ardennes.

Quelqu'un dont les femmes ne se défieraient pas et qui pourrait les entendre à la fontaine sans qu’elles se crussent écoutées, aurait tous les jours le journal d’Étretat.("Romain d'Étretat", p. 106-108 et 134 des Contes et Nouvelles)

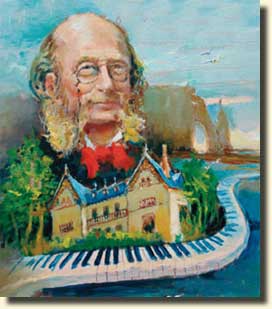

Jacques OFFENBACH (1819-1880) a construit la villa "Orphée" avec les droits d'auteur de son opéra Orphée aux enfers (1858). Jacques Offenbach étant juif allemand, la municipalité du temps de l'Occupation a cru prudent de changer la plaque de la rue "J. OFFENBACH" en "H. OFFENBACH" (Herminie était l'épouse de Jacques Offenbach).

Selon B. Duteurtre, Offenbach donnait parfois des fêtes musicales dans sa propriété et il cite une affiche impertinente préparée pour l'une d'elles :

| Grande symphonie de la MER DE Jacques Offenbach POUR les malades, avec la permission de L'AUTORITE |

Amédée BOYER épousa en 1834 la veuve Royer et devint l'unique détenteur du secret de l'Eau de mélisse, fondant ainsi la "Société de l'Eau de mélisse des Carmes Boyer", qui eut un stand à l'Exposition universelle de 1889. Amédée Boyer, riche de son monopole, fit fortune et fit construire près d'Étretat, le « château des Aygues », en 1866, par l'architecte havrais Théodore Huchon.

Le prince polonais Joseph Lubomirski, grand chambellan du tsar Nicolas Ier, épousa Angélique de la Houssaye, veuve et riche héritière de M. Boyer. Un jour, le prince et son épouse reçurent en leur demeure les reines d'Espagne, Marie-Christine de Bourbon Sicile (soeur de la duchesse de Berry, qui lança la mode des bains de mer à Dieppe en 1824), sa fille Isabelle II et l'infante Maria Luisa (qui épousera plus tard le fils cadet du roi Louis-Philippe)

GUY DE MAUPASSANT À ÉTRETAT

“J’aime ce pays, et j’aime y vivre parce que j’y ai mes racines,

ces profondes et délicates racines, qui attachent un homme à la terre où sont nés et morts ses aïeux,

qui l’attachent à ce qu’on pense et à ce qu’on mange, aux usages comme aux nourritures,

aux locutions locales, aux intonations des paysans, aux odeurs du sol, des villages et de l’air lui-même.”

(Maupassant, Le Horla 2, début).

MAUPASSANT DE DIEPPE À ÉTRETAT

Guy de Maupassant est né à quelques kilomètres de Dieppe, au château de MIROMESNIL, le 5 août 1850 et il fut ondoyé dans la petite chapelle du château le 23 août.

|

|

Sa mère, la demoiselle Laure Le Poittevin, fille d’un filateur rouennais à demi ruiné, n’avait accepté d’épouser Gustave Maupassant, un obscur hobereau, peintre amateur, que lorsque celui-ci eut entrepris des démarches pour prouver auprès du tribunal civil de Rouen qu’un aïeul, anobli au milieu du XVIIIe siècle, l’autorisait à s’appeler Gustave de Maupassant.

Près du terme de sa grossesse, elle emménagea au château de Miromesnil. Guy y passa les trois premières années de sa vie, en compagnie des enfants du fermier. Mais il oublia vite cette demeure qui n'appartenait pas à ses parents et dans laquelle Laure ne se plaisait pas. À vingt-huit ans, quand il y vint avec son ami rouennais Robert Pinchon, il écrivit : "Le lendemain, dès le matin, nous sommes partis pour Miromesnil où nous avons gagné le château par la grande avenue qui voit la mer, au-dessus de Saint-Aubin-sur-Scie. La façade du château de ce côté ne m'a rien rappelé…"

Au printemps 1854, les Maupassant emménagèrent dans un château plus modeste près de Fécamp, GRAINVILLE-YMAUVILLE. Laure de Maupassant y était souvent seule, parce que son mari, grand chasseur de lièvres et de bécasses, et surtout grand coureur de jupons, passait une partie de l'année à Paris, où il avait une part d'agent de change. En 1856, elle eut un second fils, Hervé.

|

|

|

Après quelques scènes assez violentes (que Maupassant évoquera dans sa nouvelle Garçon un bock!), les deux époux se séparèrent à l'amiable en 1860. Maupassant s'est souvenu de cette demeure en décrivant le domaine des "Peuples" dans son roman Une Vie (mais il le situe près d'Yport, en bord de mer) :

"C’était une de ces hautes et vastes demeures normandes tenant de la ferme et du château, bâties en pierres blanches devenues grises, et spacieuses à loger une race. Un immense vestibule séparait en deux la maison et la traversait de part en part, ouvrant ses grandes portes sur les deux faces. Un double escalier semblait enjamber cette entrée, laissant vide le centre, et joignant au premier ses deux montées à la façon d’un pont. […] Deux arbres géants se dressaient aux pointes devant le château, un platane au nord, un tilleul au sud. Tout au bout de la grande étendue d’herbe, un petit bois en bosquet terminait ce domaine garanti des ouragans du large par cinq rangs d’ormes antiques, tordus, rasés, rongés, taillés en pente comme un toit par le vent de mer toujours déchaîné. Cet espèce de parc était borné à droite et à gauche par deux longues avenues de peupliers démesurés appelés "peuples" en Normandie […] Au-delà de cet enclos, s’étendait une vaste plaine inculte, semée d’ajoncs, où la brise sifflait et galopait jour et nuit. Puis soudain la côte s’abattait en une falaise de cent mètres, droite et blanche, baignant son pied dans les vagues." (Une Vie)

Il arrivait au jeune Guy d'aller, en septembre, à Bornamburc, près de Goderville, chez son cousin Germer d'Harnois de Blengues, qui avait été son compagnon d'études à Yvetot et qui l'emmenait avec lui à la chasse.

Ayant rompu avec son mari, Laure de Maupassant, fit un bref séjour chez sa mère à FÉCAMP. Caroline Franklin-Grout, la nièce de Flaubert et amie d'enfance de Guy, a laissé ce témoignage : "La vie était large; et bonne chez madame Le Poittevin. Elle appelait à elle très souvent ses petits-enfants. C'est ainsi que Guy de Maupassant fut mon camarade de jeu. Bien que plus jeune que moi de quatre ans, il prétendait, étant donné sa supériorité d'homme, entendre être toujours le maître. J'acceptais, nous ne nous querellions jamais. […] Son jeu favori était de simuler un navire sur un banc de gazon qui avait, aux deux bouts et derrière, des arbres qui devenaient des mâts, et les commandements étaient lancés d'une voix ferme: tribord, bâbord, larguez les voiles, etc. J'étais le mousse, le matelot, le second."

Aujourd'hui, la maison de Fécamp a été en partie détruite. Subsistent le rez-de-chaussée et le premier étage. Sur le terrain a été construit, en 1997, le lycée maritime Anita-Conti (84, quai Guy-de-Maupassant).

Laure de Maupassant, séparée de Gustave qui courait les routes de Bretagne, s'installa en 1861 à ÉTRETAT dans la villa "Les Verguies" ("Les Vergers") avec Guy et son frère Hervé. Elle redessina le jardin et adjoignit au logis principal un petit pavillon sur la largeur de deux fenêtres.

|

|

"C’était, non loin de la mer et le long de la route de Fécamp, une maison à deux étages, sans recherche architecturale. Neuf fenêtres se découpaient dans la façade d’un balcon que soutenaient des piliers couverts de plantes grimpantes. Le rez-de-chaussée communiquait de plain-pied, par trois porte-fenêtres, avec un vaste jardin planté de sycomores, de tilleuls et de bouleaux se dressant parmi les touffes d’épines roses ou blanches et de houx ; des massifs et des plates-bandes de fleurs y jetaient l’éclat de leurs couleurs variées et l’embaumaient."

A Étretat, Guy arpentait les falaises et la campagne. Il menait, selon l'expression de sa mère, "une vie de poulain échappé". C'est là que s'éveilla sa sensibilité d'artiste. Il vit Corot peindre dans la campagne normande et Courbet essayer attraper la mythique "vague".

L'abbé Aubourg, vicaire à Etretat, lui enseigna les rudiments. A treize ans il alla comme pensionnaire à l'Institution ecclésiastique d'Yvetot, d'où il se fit renvoyer pour impertinence. Il acheva ses études au lycée de Rouen, où il eut Flaubert et Bouilhet comme correspondants.

Bachelier ès lettres en 1869, il partit étudier le droit à Paris sur le conseil de sa mère et de Flaubert, et s’établit au 2 rue Moncey. Mais la guerre retarda ses projets...

MAUPASSANT À LA GUILLETTE

Au cours de l’année 1883, au temps du succès et des salons parisiens, Maupassant va réaliser un de ses rêves, la construction d’une villa selon son goût à Étretat. Sa mère lui a donné, trois ans auparavant, un terrain sur la route de Criquetot, le potager du Grand-Val, et l’écrivain utilise les droits d’auteur importants que lui a rapportés la publication de La Maison Tellier pour y faire bâtir une petite maison. Mais une partie de cette maison brûla. Il fit alors construire une maison plus grande formée d’un corps de logis et de deux ailes reliées par un balcon en bois. Nostalgique du Midi où il passait souvent l’hiver, Maupassant avait choisi le style méditerranéen avec crépi jaune clair et toit de tuiles pour sa demeure. Six chambres à l'étage lui permettaient de recevoir des amis.

Au cours de l’année 1883, au temps du succès et des salons parisiens, Maupassant va réaliser un de ses rêves, la construction d’une villa selon son goût à Étretat. Sa mère lui a donné, trois ans auparavant, un terrain sur la route de Criquetot, le potager du Grand-Val, et l’écrivain utilise les droits d’auteur importants que lui a rapportés la publication de La Maison Tellier pour y faire bâtir une petite maison. Mais une partie de cette maison brûla. Il fit alors construire une maison plus grande formée d’un corps de logis et de deux ailes reliées par un balcon en bois. Nostalgique du Midi où il passait souvent l’hiver, Maupassant avait choisi le style méditerranéen avec crépi jaune clair et toit de tuiles pour sa demeure. Six chambres à l'étage lui permettaient de recevoir des amis.

Il voulut, dans un premier temps, appeler cette maison "La Maison Tellier". Mais la plaisanterie a semblé un peu lourde à son amie d’Étretat, Hermine Lecomte de Noüy (soeur du sculpteur Camille Oudinot), qui suggéra le nom de "La Guillette" ("la maison de Guy").

Le jardin et le potager ont été aménagés par un horticulteur local, Cramoisan. Par son valet François Tassart nous avons quelques précisions sur son mode de vie: "Son jardin l'occupe ; il passe des heures avec Cramoyson, discutant les emplacements pour les parterres d'été. Il fait plusieurs fois le tour de son jardin, visite ses poissons rouges, rentre se baigner les yeux ; souvent il écrit jusqu'à 11 heures, puis il prend son tub à l'eau froide, fait sa toilette et déjeune. Après quoi, il tire tous les jours ses quarante à cinquante balles au pistolet..."

Pour décorer son intérieur, Maupassant donna libre cours à sa fantaisie et appliqua ses théories en matière d’ameublement. Comme Émile Zola et à l’inverse de Flaubert, il adorait mélanger les styles et entreposer dans les différentes pièces de sa maison les objets les plus divers et les plus surprenants. En mêlant des faïences de Rouen à des bouddhas dorés, des peaux d’ours à des tapis d’Orient, des saints polychromes italiens à des bois sculptés d’Afrique du Nord, il ne faisait en réalité que suivre le goût de ses contemporains. Même si Edmond de Goncourt y avait vu un vrai "logis de souteneur caraïbe", Maupassant adorait sa maison et veillait avec amour à sa décoration. Son cabinet de travail était orné de deux panneaux peints par Louis Le Poittevin. La cheminée carrelée en faïence rouge était surmontée d’une sculpture en bois représentant le triomphe d’Amphitrite, tandis que ses montants portaient deux reproductions de la fontaine Jean Goujon.

Maupassant apportait un soin particulier à l’aménagement du jardin. Ainsi que devait le remarquer Georges de Porto-Riche, il aimait mieux "les fruits et les légumes que les fleurs" et tirait une grande fierté des fraises qu’il faisait pousser dans son potager. Dans le jardin, planté de frênes et de peupliers, il avait fait creuser un bassin rempli de poissons rouges.

Ce qui surprenait le plus les visiteurs, c’était la "caloge", le gros bateau de pêche couvert d'un toit que l’écrivain avait fait installer dans le clos entouré de pommiers. Un menuisier d’Étretat l’avait aménagé en cabinet de bains et chambre de domestiques. Et Maupassant, à l’occasion, s’amusait en faisant croire à ses amis parisiens que c’était une tempête qui avait soulevé l’embarcation pour la laisser retomber au milieu de son jardin! François Tassart, le domestique entré au service de Maupassant à l’automne 1884, rapporte dans ses Souvenirs l’impression que lui fit cet étrange abri la première fois qu’il y pénétra :

Ce qui surprenait le plus les visiteurs, c’était la "caloge", le gros bateau de pêche couvert d'un toit que l’écrivain avait fait installer dans le clos entouré de pommiers. Un menuisier d’Étretat l’avait aménagé en cabinet de bains et chambre de domestiques. Et Maupassant, à l’occasion, s’amusait en faisant croire à ses amis parisiens que c’était une tempête qui avait soulevé l’embarcation pour la laisser retomber au milieu de son jardin! François Tassart, le domestique entré au service de Maupassant à l’automne 1884, rapporte dans ses Souvenirs l’impression que lui fit cet étrange abri la première fois qu’il y pénétra :

"Une odeur âcre, une odeur de sapin et de goudron, monte à la gorge. Ma chambre me fait l’effet d’un énorme cercueil retapé à neuf pour le grand voyage... Je me couchai, mais je ne pus dormir. J’entendais un bruit lointain, puis, par moments, tout proche ; c’était la répercussion des vagues qui, à travers le sol, venaient secouer les flancs de ma pauvre caloge hissée sur ses deux murs de brique, puis, par moments, la soulevaient encore à chaque lame, comme au temps où elle tenait la mer."

À La Guillette, Maupassant s’entoura d’animaux. Paff, son épagneul favori, cohabitait avec la chatte Piroli qui prenait très à coeur sa fonction de chasseur de souris. Sa fille Pussy lui succéda à l’automne 1887 et tout ce petit monde s’accommodait assez bien de la présence bruyante du perroquet Jacquot qui saluait les jolies dames de Paris d’un sonore "Bonjour, petite cochonne!" Un singe compléta pendant un temps la ménagerie, mais l’écrivain dut s’en séparer.

A Étretat, Maupassant organisait tout son temps en fonction de son labeur d’écrivain. Il se levait vers huit heures, travaillait à sa table deux heures, puis prenait un tub et s’aspergeait d’eau de Cologne. Il déjeunait frugalement, puis se dirigeait vers la plage en compagnie de ses bêtes familières. Il allait nager longuement dans la mer froide, s'autorisait une partie de croquet avec quelque jolie femme rencontrée sur la grève, puis revenait à sa table de travail. Cette hygiène de vie lui permit d’écrire Pierre et Jean en trois mois, au cours de l’été 1887.

Dans une propriété voisine, "La Bicoque", habitait Hermine Lecomte de Noüy. Elle s’y ennuyait un peu, car son mari, architecte, passait le plus clair de son temps en Roumanie. C’était une blonde fine et douce qui avait de l’esprit et, comme le lui écrivit Maupassant, "le génie de l’amitié". Entre elle et l’écrivain se noua une amitié amoureuse qui se transformera, si l’on en croit Armand Lanoux, en une relation plus intime. Quoi qu’il en soit, il est certain que Maupassant appréciait sa compagnie, et la présence d’Hermine Lecomte de Noüy faisait assurément partie pour lui des agréments d’Étretat.

La Guillette était envahie chaque été par Maupassant et ses amis, qui se rendaient régulièrement à Saint-Jouin au cabaret La Belle Ernestine, qui était également un lieu favori d’Alexandre Dumas, de Courbet et d’autres artistes. Chacun de ses séjours à Étretat lui offrait l’occasion d’une partie de campagne et de divertissements qu'il évoque dans sa nouvelle Correspondance :

"On partait en bande avec un orgue de Barbarie dont jouait d’ordinaire le peintre Le Poittevin, coiffé d’un bonnet de coton. Deux hommes portaient des lanternes. Nous suivions en procession, riant, bavardant comme des folles. On réveillait le fermier, les servantes, le valet. On se faisait même faire de la soupe à l’oignon (horreur !) et l’on dansait sous les pommiers, au son de la boîte à musique. Les coqs, réveillés, chantaient dans la profondeur des bâtiments ; les chevaux s’agitaient sur la litière des écuries. Le vent frais de la campagne nous caressait les joues, plein d’odeurs d’herbes et de moissons coupées."

Il n'en fallait pas plus pour que les gens d'Étretat parlent des "orgies" auxquelles se livraient les résidents de La Guillette…

Le 18 août 1889 (une semaine après avoir fait interner son frère Hervé à l’asile de fous de Bron), comme s’il voulait défier la maladie et la mort, Maupassant convia deux cents de ses amis à une fête qu’il souhaita mémorable.

Un grand yacht, le Bull Dog, a conduit à Étretat la plupart des invités qui découvrent le jardin de l’écrivain transformé en terrain de foire. Des guirlandes multicolores et des lampions japonais sont accrochés aux branches des arbres tandis que des musiciens en blouse paysanne jouent polkas, quadrilles et mazurkas. Maupassant entraîne les dames dans une gigantesque farandole. Dans l’air flottent des parfums de gaufres et de guimauve, tandis qu’une Parisienne grimée en mauresque lit l’avenir dans la paume de la main et que l’on gagne force cochons et lapins vivants à la tombola. Le soir tombé, toute la compagnie se tasse devant un écran peint qui représente une femme nue pendue par les pieds. Un sergent de ville s’approche qui l’examine sous toutes les coutures avant de lui fendre le ventre à coups de couteau. Du vrai sang de lapin jaillit qui fait s’exclamer d’horreur l’assistance féminine. L’assassin est arrêté, enfermé dans une prison qui prend feu. Les pompiers d’Étretat en personne interviennent alors, éteignent le début d’incendie puis retournent leurs lances sur l’assistance qui s’éparpille en courant. Maupassant vient de jouer à ses invités une farce de sa façon (Le Crime de Montmartre) et de représenter un fait divers récent : l’assassinat d’une femme légère par un sergent de ville montmartrois. La soirée se termine plus calmement par un dîner suivi d’un concert donné par le compositeur Massenet. Dès le lendemain, Maupassant repart vers le Midi rejoindre son yacht.

Maupassant n'effectuera plus désormais que de brefs séjours à La Guillette, se plaignant de l’humidité et de l’âpreté du vent.

Fin 1889, rongé par la maladie, il tenta vainement de vendre La Guillette à la ville d'Étretat. Après sa mort, elle a été acquise par l'éditeur Desfossés, puis par un certain Coutan et enfin par M. Mitchelle, le directeur de l'édition parisienne du New York Herald, dont la fille l'a léguée ensuite à sa filleule.

La propriété, sur laquelle ouvre un portail surmonté de deux dragons en céramique, a été mise en vente fin 2006.

|

|

|

|

|

|

ÉTRETAT DÉCRIT PAR MAUPASSANT

Dans une lettre du 6 novembre 1877 à Flaubert, Maupassant donna des indications sur le village de Bénouville, à 4 km d'Etretat, car Flaubert, dans son Bouvard et Pécuchet, avait l'intention de raconter une excursion dans les valleuses normandes.

Vos bonshommes entendent parler de la falaise de Bénouville à 3/4 de lieue d'Étretat, mais on leur dit que la descente est très fatigante et on leur indique à 1 kilomètre plus loin la petite vallée de Vaucotte. Étroit vallon couvert d'ajoncs qui mène à la mer par une descente un peu rapide à la fin mais sans danger et très praticable – on marche vers Étretat au pied d'une falaise absolument droite et souvent menaçante – plusieurs sources au pied – entre autres la Fontaine des Mousses.

En face de Bénouville à cent mètres en mer une magnifique aiguille plus large de la tête que du pied semble toujours sur le point de tomber, plus loin on aperçoit une autre aiguille, celle du Vaudieu, qui semble au contraire écrasée et rentrée dans le rocher. L'horizon est fermé par la grande pointe que forme la petite porte d'Étretat. On suit toujours la falaise. On passe devant la descente de Bénouville qu'on peut très bien ne pas apercevoir quand on ne la connaît pas (il est donc inutile d'en parler).

La falaise au-dessus de la tête est droite comme une immense muraille, dentelée dans le haut, avec des clochetons, de petites tours des têtes de diables. Des mouettes font entendre des cris tout à fait semblables aux bêlements des moutons – des cul-blancs habitent le pied de la falaise et boivent aux sources minces qui filtrent partout. Par places de larges éboulements font des taches pâles à côté de la couleur plus brune du calcaire de la côte. La petite porte d'Étretat a l'air, de loin, par les temps sombres qui la noircissent, d'un énorme éléphant qui boit dans la mer. Quand on n'est plus qu'à deux cents mètres de la muraille qui termine cette porte, en suivant bien le pied de la falaise, un avancement de roc vous cache et le trou noir du passage du Chaudron du diable et la valleuse du même nom. Ce détour du rocher est à vingt mètres environ du pied de la valleuse. Bouvard passe devant cette valleuse qui n'est par le bas qu'un sentier en pente douce, s'engage sous le tunnel du Chaudron qui traverse la pointe de falaise fermant Étretat, redescend de l'autre côté, se trouve sur la plage et gagne le pays en 5 minutes de marche sur le galet. Pécuchet qui l'a naturellement perdu de vue puisque l'autre est entré dans le passage sous la côte aperçoit à gauche un sentier facile – il le prend. Ce chemin monte lentement jusqu'à la hauteur de la petite porte – Là il tourne brusquement à gauche, devient un escalier encaissé dans le roc, mais rapide comme une échelle avec des marches de trois pieds de haut et qui sont plutôt indiquées que creusées – Quand on a monté vingt mètres on aperçoit au-dessous de soi, en se retournant, la crête étroite de la falaise s'avançant jusqu'à la porte et au pied, à 60 mètres, le roc et la mer – En arrivant au tournant du sentier dont je viens de parler, au lieu de prendre à gauche, on peut s'avancer à droite sur une toute petite plate-forme qu'il est possible de prendre pour une continuation du sentier. On découvre subitement toute la baie d'Étretat, mais à ses pieds, le vide ; cet endroit est très effrayant parce qu'on ne s'attend pas à la brusque interruption de ce qu'on a cru être un chemin. Celui de gauche, très dur d'abord, presque à pic, taillé à peine dans le rocher, se termine à une pente douce de gazon allant jusqu'au plateau. De là en deux minutes on est près de la chapelle, au-dessus d'Étretat.Voici le texte de Flaubert : Bouvard et son ami Pécuchet, curieux de géologie, vont explorer les falaises d'Étretat :

Ils gagnèrent la falaise et, cinq minutes après, la frôlèrent pour éviter une grande flaque d'eau avançant comme un golfe au milieu du rivage. Ensuite, ils virent une arcade qui s'ouvrait sur une grotte profonde; elle était sonore, très claire, pareille à une église, avec des colonnes de haut en bas et un tapis de varech tout le long de ses dalles. Cet ouvrage de la nature les étonna […]. La falaise, perpendiculaire, toute blanche et rayée en noir, çà et là, par des lignes de silex, s'en allait vers l'horizon, telle que la courbe d'un rempart ayant cinq lieues d'étendue. Un vent d'est, âpre et froid, soufflait. Le ciel était gris, la mer verdâtre et comme enflée. Du sommet des roches, des oiseaux s'envolaient, tournoyaient, rentraient vite dans leurs trous. Quelquefois une pierre, se détachant, rebondissait de place en place avant de descendre jusqu'à eux. […] Bouvard se mit à marcher tellement vite qu'il fut bientôt à cent pas de Pécuchet. […] Tout à coup le sol lui parut tressaillir et la falaise, au-dessus de sa tête, pencher par le sommet. A ce moment, une pluie de graviers déroula d'en haut. Pécuchet l'aperçut qui détalait avec violence.… Puis une grosse roche le cacha. Pécuchet y parvint hors d'haleine, ne vit personne, puis retourna en arrière pour gagner les champs par une "valleuse" que Bouvard avait prise sans doute. Ce raidillon étroit était taillé à grandes marches dans la falaise, de la largeur de deux hommes, et luisant comme de l'albâtre poli. A cinquante pieds d'élévation, Pécuchet voulut descendre. La mer battant son plein, il se remit à grimper. Au second tournant, quand il aperçut le vide, la peur le glaça. Il s'assit par terre, les yeux fermés, n'ayant plus conscience que des battements de son coeur qui l'étouffaient. Puis il jeta son bâton de touriste et, avec les genoux et les mains, reprit son ascension… Enfin il atteignit le plateau et y trouva Bouvard, qui était monté plus loin, par une valleuse moins difficile. Une charrette les recueillit. Ils oublièrent Étretat.

Maupassant, en 1882, a publié une nouvelle, Le Saut du berger, qu'il situe sur la côte normande dans un village logé dans l'échancrure d'une falaise entre Dieppe et Le Havre. L'endroit s'appelle «Le Saut du berger». On raconte qu'autrefois un prêtre qui avait aperçu un couple d'amoureux refugiés dans une cabane de berger montée sur roues avait poussé la cabane qui s'était écrasée au bas de la falaise.

De Dieppe au Havre, la côte présente une falaise ininterrompue, haute de cent mètres environ, et droite comme une muraille. De place en place, cette grande ligne de rochers blancs s'abaisse brusquement, et une petite vallée étroite, aux pentes rapides couvertes de gazon ras et de joncs marins, descend du plateau cultivé vers une plage de galet où elle aboutit par un ravin semblable au lit d'un torrent. La nature a fait ces vallées, les pluies d'orages les ont terminées par ces ravins, entaillant ce qui restait de falaise, creusant jusqu'à la mer le lit des eaux qui sert de passage aux hommes. Quelquefois un village est blotti dans ces vallons, où s'engouffre le vent du large. J'ai passé l'été dans une de ces échancrures de la côte, logé chez un paysan, dont la maison, tournée vers les flots, me laissait voir de ma fenêtre un grand triangle d'eau bleue encadrée par les pentes vertes du val, et tachée parfois de voiles blanches passant au loin dans un coup de soleil. Le chemin allant vers la mer suivait le fond de la gorge, et brusquement s'enfonçait entre deux parois de marne, devenait une sorte d'ornière profonde, avant de déboucher sur une belle nappe de cailloux roulés, arrondis et polis par la séculaire caresse des vagues. Ce passage encaissé s'appelle le "Saut du Berger".

Dans un poème publié dans le Mercure de France du 15 décembre 1922, Maupassant a raconté à sa manière la légende des Demoiselles d'Étretat.

Lorsqu'Étretat, il y a bien longtemps, appartenait au sire de Fréfossé, celui-ci se complaisait dans la luxure et séduisait toutes les jeunes filles de son entourage. Pourtant trois jeunes sœurs, belles mais sages, refusèrent les avances du sire qui, furieux, les fit enfermer dans une grotte située dans la falaise. N'ayant que leurs longs cheveux blonds pour vêtements, elles ne purent survivre plus de trois jours. On raconte qu'après leur mort leurs fantômes tourmentèrent leur tortionnaire, qui en mourut ! Sur les parois de la grotte, on voit deux lettres gravées "DF" ("Demoiselles de Fréfossé"). Maurice Leblanc les utilisa dans son roman L’Aiguille creuse.

LÉGENDE DE LA CHAMBRE Lentement le flot arrive Sur la côte solitaire C'est une grotte perdue, Jadis plus d'une gentille On dit que le clair de lune Mais comme un aigle tournoie Un soir près de la colline |

Or celui qui perdit Eve, Là-bas sur un lit de roses Elle était folle et légère, Car elle suivit son guide Son ombre pâle est restée Depuis qu'en ces lieux, maudite Allez la voir, Demoiselles, A son pied le flot arrive |

"Étretat", article, signé 'Chaudrons du Diable', paru en première page du Gaulois du 20 août 1880.

Quand, sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec comme le déchirement d'une toile, joyeux comme un rire et cadencé, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de l'écume, semble danser, s'arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d'Étretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets roulés par les vagues ?

Quand, sur une plage pleine de soleil, la vague rapide roule les fins galets, un bruit charmant, sec comme le déchirement d'une toile, joyeux comme un rire et cadencé, court par toute la longueur de la rive, voltige au bord de l'écume, semble danser, s'arrête une seconde, puis recommence avec chaque retour du flot. Ce petit nom d'Étretat, nerveux et sautillant, sonore et gai, ne semble-t-il pas né de ce bruit de galets roulés par les vagues ?

La plage dont la beauté célèbre a été si souvent illustrée par les peintres, semble un décor de féerie avec ses deux merveilleuses déchirures de falaise qu'on nomme les Portes. Elle s'étend en amphithéâtre régulier dont le Casino occupe le centre ; et le village, une poignée de maisons plantées dans tous les sens, tournant leurs faces de tous les côtés, maniérées, irrégulières et drôles, paraît jeté du ciel par la main de quelque semeur et avoir pris racine au hasard de la chute. Poussé aux bords des flots, il ferme l'extrémité d'une adorable vallée aux lointains ondoyants et dont les collines, de chaque côté, sont criblées de chalets disparaissant sous les arbres de leurs jardins.

Aux environs, de petits vallons sans nombre, des ravins sauvages pleins de bruyères et d'ajoncs s'étendent dans tous les sens ; et souvent, au détour d'un sentier, on aperçoit là-bas, dans une échancrure profonde, la vaste mer bleue, éclatante de lumière, avec une voile blanche à l'horizon.

On marche dans la senteur des côtes marines, fouetté par l'air léger du large, l'esprit perdu, le corps heureux de toutes ces sensations fraîches, quand des rires vous font tourner la tête ; et des femmes élégantes, à la taille mince, au grand chapeau de paille tombant sur les yeux, semant dans la brise saine leurs parfums troublants de Parisiennes, passent, joyeuses, à vos côtés.

N'allez point croire toutefois, ô jeunes gens frivoles qui, poursuivant Vénus jusqu'à son flot natal, ne recherchez dans les stations balnéaires qu'aventures galantes et liaisons éphémères, qu'Étretat soit pour vous un Eldorado.

Sans doute l'amour tient, comme partout, une large place sur le rivage coquet d'Étretat ; et, si le docteur de Miramont, l'aimable médecin des bains, garde sur sa figure malicieuse un sourire que rien n'efface, cela tient, assure-t-on, aux confidences que lui font certaines de ses belles clientes.

Mais le scandale est à peu près inconnu sur les rivages que découvrit Alphonse Karr, et, s'il arrive qu'un Lovelace havrais ou fécampois trouve, par grande fortune, le placement de ses séductions semi-rurales, le pays tout entier s'en émeut et les conversations en sont défrayées pour la saison.

Étretat est un terrain mixte où l'artiste et le bourgeois, ces ennemis séculaires, se rencontrent et s'unissent contre l'invasion de la basse gomme et du monde fractionné.

Offenbach, Faure, Lourdel, les peintres Landelle, Merle, Fuhel, Olivié, Lepoitevin, etc., etc., y possèdent de charmantes villas où leurs familles et quelquefois eux-mêmes s'installent à la première feuille nouvelle, pour ne s'en aller qu'à la première gelée.

La vie s'y écoule doucement, sans émotions vives et sans incidents dramatiques.

Les propriétaires descendent à la mer invariablement tous les matins (le ciel le permettant), vers dix heures.

Les hommes vont au Casino, lisent les journaux, jouent au billard ou fument sur la terrasse. Les femmes préfèrent la plage, dure, caillouteuse, mais par cela même toujours sèche et propre, et travaillent à l'abri d'une tente de toile, ou le plus souvent enfouies dans ces horribles paniers qui rappellent, en fort laid, les antiques tonneaux des ravaudeuses.

Autour des dames et à leurs pieds, les hommes que n'absorbe pas le Casino s'assoient ou se couchent sur le galet, lorsque leur âge le leur permet, et les conversations s'engagent et se poursuivent jusqu'à onze heures et demie.

Entre les groupes, quelques personnages plus mûrs, qui craindraient d'accuser leur âge en s'affaissant sur une chaise, se tiennent debout, jetant sur de plus souples un regard chargé d'envie et n'osant s'aventurer sur le galet roulant. […]

A quatre heures de l'après-midi, on redescend à la plage. Même tableau que le matin.

A six heures et demie, on rentre pour dîner, et le soir, si l'air est pur, le temps clair, on va rêver une heure ou deux au Casino ou sur le galet. […]

Le départ des pêcheurs dans Une Vie :

"Le soir tombait et les pêcheurs s’en venaient par groupes au perret, marchant lourdement avec leurs grandes bottes marines, le cou enveloppé de laine, un litre d’eau-de-vie d’une main, la lanterne du bateau de l’autre. Longtemps ils tournèrent autour des embarcations inclinées ; ils mettaient à bord, avec la lenteur normande, leurs filets, leurs bouées, un gros pain, un pot de beurre, un verre et la bouteille de trois-six. Puis ils poussaient vers l’eau la barque redressée qui dévalait à grand bruit sur le galet, fendait l’écume, montait sur la vague, se balançait quelques instants, ouvrait ses ailes brunes et disparaissait dans la nuit avec son petit feu au bout du mât." (Une Vie)

Les baigneuses sur la plage dans Adieu :

"Rien de gentil comme la plage d’Etretat, le matin, à l’heure des bains. Elle est petite, arrondie en fer à cheval, encadrée par ces hautes falaises blanches percées de ces trous singuliers qu’on nomme les Portes, l’une énorme allongeant dans la mer sa jambe de géante, l’autre en face accroupie et ronde. La foule des femmes se rassemble, se masse sur l’étroite langue de galets qu’elle couvre d’un éclatant jardin de toilettes claires, dans ce cadre de hauts rochers. Le soleil tombe en plein sur les côtes, sur les ombrelles de toutes nuances, sur la mer d’un bleu verdâtre ; et tout cela est gai et charmant, sourit aux yeux. On va s’asseoir tout contre l’eau, et on regarde les baigneuses. Elles descendent, drapées dans un peignoir de flanelle qu’elles rejettent d’un joli mouvement en atteignant la frange d’écume des courtes vagues ; et elles entrent dans la mer, d’un petit pas rapide qu’arrête parfois un frisson de froid délicieux, une courte suffocation. Bien peu résistent à cette épreuve du bain. C’est là qu’on les juge, depuis le mollet jusqu’à la gorge. La sortie surtout révèle les faibles, bien que l’eau de mer soit un puissant secours aux chairs amollies." (Adieu)

La plage en hiver dans Épaves :

"Les nuages viennent du Nord et courent affolés dans un ciel sombre ; le vent souffle. Les vastes filets bruns sont étendus sur le sable, couverts de débris rejetés par la vague. Et la plage semble lamentable, car les fines bottines des femmes n’y laissent plus les trous profonds de leurs hauts talons. La mer, grise et froide, avec sa frange d’écume, monte et descend sur cette grève déserte, illimitée et sinistre." (Épaves)

"La Roche aux Guillemots", paru dans le Gaulois du 14 avril 1882 :

"D'avril à la fin de mai, avant que les baigneurs parisiens arrivent on voit paraître soudain, sur la petite plage d'Etretat, quelques vieux messieurs bottés, sanglés en des vestes de chasse. Ils passent quatre ou cinq jours à l'hôtel Hauville, disparaissent, reviennent trois semaines plus tard puis, après un nouveau séjour, s'en vont définitivement.

Le guillemot est un oiseau voyageur fort rare, dont les habitudes sont étranges. Il habite presque toute l'année les parages de Terre-Neuve, des îles Saint-Pierre et Miquelon; mais, au moment des amours, une bande d'émigrants traverse l'Océan, et, tous les ans, vient pondre et couver au même endroit, à la roche dite aux Guillemots, près d'Etretat. On n'en trouve que là, rien que là. Ils y sont toujours venus, on les a toujours chassés, et ils reviennent encore; ils reviendront toujours. Sitôt les petits élevés, ils repartent, disparaissent pour un an. […] Et chaque printemps, dès que la petite tribu voyageuse s'est réinstallée sur sa roche, les mêmes chasseurs aussi reparaissent dans le village. On les a connus jeunes autrefois; ils sont vieux aujourd'hui, mais fidèles au rendez-vous régulier qu'ils se sont donné depuis trente ou quarante ans. Pour rien au monde, ils n'y manqueraient.

Rien de joli comme cette chasse, comme cette promenade matinale.

Dès trois heures du matin, les matelots réveillent les chasseurs en jetant du sable dans les vitres. En quelques minutes on est prêt et on descend sur le perret. Bien que le crépuscule ne se montre point encore, les étoiles sont un peu pâlies; la mer fait grincer les galets; la brise est si fraîche qu'on frissonne un peu, malgré les gros habits.

Le ciel s'éclaircit; les ténèbres semblent fondre; la côte paraît voilée encore, la grande côte blanche, droite comme une muraille.

On franchit la Manne-Porte, voûte énorme où passerait un navire; on double la pointe de la Courtine; voici le val d'Antifer, le cap du même nom; et soudain on aperçoit une plage où des centaines de mouettes sont posées. Voici la roche aux Guillemots.

Ils sont là, immobiles, attendant, ne se risquant point à partir encore. Quelques-uns, piqués sur des rebords avancés, ont l'air assis sur leurs derrières, dressés en forme de bouteille, car ils ont des pattes si courtes qu'ils semblent, quand ils marchent, glisser comme des bêtes à roulettes; et, pour s'envoler, ne pouvant prendre d'élan, il leur faut se laisser tomber comme des pierres, presque jusqu'aux hommes qui les guettent.

Ils connaissent leur infirmité et le danger qu'elle leur crée, et ne se décident pas vite à s'enfuir.

Mais les matelots se mettent à crier, battent leurs bordages avec les tolets de bois, et les oiseaux, pris de peur, s'élancent un à un, dans le vide, précipités jusqu'au ras de la vague; puis, les ailes battant à coups rapides, ils filent, filent et gagnent le large, quand une grêle de plombs ne les jette pas à l'eau.

Pendant une heure on les mitraille ainsi, les forçant à déguerpir l'un après l'autre; et quelquefois les femelles au nid, acharnées à couver ne s'en vont point, et reçoivent coup sur coup les décharges qui font jaillir sur la robe blanche des gouttelettes de sang rose, tandis que la bête expire sans avoir quitté ses oeufs."

La promenade sur le bord des falaises, dans la nouvelle L'Homme de Mars, publiée dans Paris-Noël de 1887-1888

Maupassant connaît bien "les grandes arcades d’Étretat, pareilles à deux jambes de la falaise marchant dans la mer, hautes à servir d’arche à des navires." (Une vie). C'est là que le protagoniste de sa nouvelle L'Homme de Mars a cru voir tomber dans le mer ce qu'on appellera une "soucoupe volante".

"Je vis sur les falaises, j’adore positivement ces falaises d’Étretat. Je n’en connais pas de plus belles et de plus saines. Je veux dire saines pour l’esprit. C’est une admirable route entre le ciel et la mer, une route de gazon, qui court sur cette grande muraille, au bord de la terre, au-dessus de l’océan. Mes meilleurs jours sont ceux que j’ai passés, étendu sur une pente d’herbes, en plein soleil, à cent mètres au-dessus des vagues, à rêver. […] J'étais donc assis sur la Mane-Porte, sur cette énorme jambe de falaise qui fait un pas dans la mer et je regardais cette pluie de petits mondes sur ma tête. Cela est plus amusant et plus joli qu'un feu d'artifice, Monsieur. Tout à coup j'en aperçus un au-dessus de moi, tout près, globe lumineux, transparent, entouré d'ailes immenses et palpitantes, ou du moins j'ai cru voir des ailes dans les demi-ténèbres de la nuit. Il faisait des crochets comme un oiseau blessé, tournait sur lui-même avec un grand bruit mystérieux, semblait haletant, mourant, perdu. Il passa devant moi. On eût dit un monstrueux ballon de cristal, plein d'êtres affolés, à peine distincts mais agités comme l'équipage d'un navire en détresse qui ne gouverne plus et roule de vague en vague. Et le globe étrange, ayant décrit une courbe immense, alla s'abattre au loin dans la mer, où j'entendis sa chute profonde pareille au bruit d'un coup de canon. Tout le monde, d'ailleurs, dans le pays, entendit ce choc formidable qu'on prit pour un éclat de tonnerre. Moi seul j'ai vu... j'ai vu... s'ils étaient tombés sur la côte près de moi, nous aurions connu les habitants de Mars. Oui, j'ai vu... j'ai vu... le premier navire aérien, le premier navire sidéral lancé dans l'infini par des êtres pensants..."

MAUPASSANT RENCONTRE SWINBURNE

L’été 1868, à Etretat, un touriste suscite la curiosité. C’est un aristocrate britannique, du nom de lord Powell. Il habite un chalet à l’écart, la "Chaumière de Dolmancé", en compagnie d’un singe, Nip, et d'un domestique noir. Un jour, Maupassant assiste au sauvetage, par des pêcheurs, d'un imprudent qui avait failli se noyer en se baignant sous la Porte d'Amont. C'était le poète Algernon Charles Swinburne, qui habitait depuis quelques jours avec Powell. Sous prétexte qu'il a participé au sauvetage, Maupassant est invité à deux reprises à la Chaumière de Dolmancé. Il découvre un intérieur décoré de tableaux étranges, des meubles sur lesquels, de place en place, sont posés des ossements, parmi lesquels une étrange main d'écorché desséchée, aux muscles noirs mis à nu. Il découvre aussi que la nourriture favorite des deux amis est du singe rôti, qu'ils se procurent chez un marchand d'animaux exotiques du Havre. Au cours de la conversation, les deux anglais se révèlent comme "deux visionnaires malades, ivres de poésie perverse et magique". Deux ans plus tard, Maupassant retrouva la maison vide. Sur le gazon un bloc de granit couvrait la tombe du singe Nip, qui avait été pendu par un jeune domestique nègre irascible. Comme le mobilier était mis en vente, Maupassant acheta la main d'écorché, qui inspirera une de ses premières nouvelles et le suivra dans chacun de ses domiciles.

L’été 1868, à Etretat, un touriste suscite la curiosité. C’est un aristocrate britannique, du nom de lord Powell. Il habite un chalet à l’écart, la "Chaumière de Dolmancé", en compagnie d’un singe, Nip, et d'un domestique noir. Un jour, Maupassant assiste au sauvetage, par des pêcheurs, d'un imprudent qui avait failli se noyer en se baignant sous la Porte d'Amont. C'était le poète Algernon Charles Swinburne, qui habitait depuis quelques jours avec Powell. Sous prétexte qu'il a participé au sauvetage, Maupassant est invité à deux reprises à la Chaumière de Dolmancé. Il découvre un intérieur décoré de tableaux étranges, des meubles sur lesquels, de place en place, sont posés des ossements, parmi lesquels une étrange main d'écorché desséchée, aux muscles noirs mis à nu. Il découvre aussi que la nourriture favorite des deux amis est du singe rôti, qu'ils se procurent chez un marchand d'animaux exotiques du Havre. Au cours de la conversation, les deux anglais se révèlent comme "deux visionnaires malades, ivres de poésie perverse et magique". Deux ans plus tard, Maupassant retrouva la maison vide. Sur le gazon un bloc de granit couvrait la tombe du singe Nip, qui avait été pendu par un jeune domestique nègre irascible. Comme le mobilier était mis en vente, Maupassant acheta la main d'écorché, qui inspirera une de ses premières nouvelles et le suivra dans chacun de ses domiciles.

Maupassant a raconté sa rencontre avec Swinburne dans deux textes, un article du Gaulois en 1882 et une préface de 1891. La chose est rapportée également dans le Journal des Goncourt à la date du 28 février 1875.

L'ANGLAIS D'ÉTRETAT, dans Le Gaulois du 29 novembre 1882

J'ai eu, voici quinze ans déjà, l'occasion de rencontrer plusieurs fois Algernon-Charles Swinburne. Je veux essayer de le montrer tel que je l'ai vu, et de fixer l'étrange impression qu'il m'a faite, restée toujours vive en moi malgré le temps.

C'était en 1867 ou 1868, je crois ; un jeune Anglais inconnu venait d'acheter à Étretat une petite chaumière cachée sous de grands arbres. Il vivait là, toujours seul, d'une manière bizarre, disait-on, et il soulevait l'étonnement hostile des indigènes, le peuple étant sournois et niaisement malveillant comme tout peuple de petite ville. On racontait que cet Anglais fantaisiste ne mangeait que du singe bouilli, rôti, sauté, confit ; qu'il ne voulait voir personne, qu'il parlait haut, tout seul, pendant des heures ; enfin mille choses surprenantes qui faisaient conclure aux raisonneurs du lieu qu'il n'était pas fait comme tout le monde. On s'étonnait surtout qu'il vécût familièrement avec un singe, un grand singe libre dans sa demeure. C'eût été un chien, un chat, on n'eût rien dit. Mais un singe ? n'était-ce pas affreux ? Fallait-il avoir des goûts de sauvage !

Je ne connaissais ce jeune homme que pour le rencontrer dans la rue. Il était petit, gras sans être gros, d'allure douce, et portait une moustache blonde presque invisible. Un hasard nous fit causer ensemble. Ce sauvage avait des manières aimables et aisées ; mais il était bien un de ces Anglais étranges qu'on rencontre çà et là par le monde. Doué d'une intelligence remarquable, il semblait vivre dans un rêve fantastique comme dut le faire Edgar Poe. Il avait traduit en anglais un volume de surprenantes légendes islandaises que je désirerais ardemment voir maintenant traduites en français. Il aimait le surnaturel, le macabre, le torturé, le compliqué, tous les détraquements cérébraux ; mais il parlait des choses les plus stupéfiantes avec un flegme tout anglais qui leur donnait, sous sa voix douce et tranquille, des allures de bon sens à rendre fou. Plein d'un mépris hautain pour le monde, ses conventions, ses préjugés, sa morale, il avait cloué à sa maison un nom audacieusement impudent. Le patron d'une auberge déserte écrivant sur sa porte: "Ici on tue les voyageurs !" ne ferait pas une plus sinistre facétie.

Je n'avais point pénétré chez lui quand je reçus une invitation à déjeuner à la suite d'un accident arrivé à un de ses amis, qui avait failli se noyer et que j'avais voulu secourir. Bien qu'accouru après le sauvetage, je reçus les remerciements empressés des deux Anglais, et je me rendis chez eux le lendemain.

L'ami était un garçon d'une trentaine d'années qui portait sur un corps d'enfant, un corps sans poitrine et sans épaules, une tête énorme. Un front démesuré, qui semblait avoir dévoré tout le reste de l'homme, se développait comme un dôme au-dessus d'une mince figure, terminée en fuseau par la barbiche d'un menton pointu. Les yeux aigus et la bouche fuyante donnaient l'impression d'une tête de reptile, tandis que le crâne magnifique éveillait l'idée du génie. Une trépidation nerveuse agitait cet être singulier qui marchait, remuait, agissait par saccades, comme aux secousses d'un ressort détraqué. C'était Algernon-Charles Swinburne, fils d'un amiral anglais et petit-fils, par sa mère, du comte d'Ashburnham. Sa physionomie, troublante, inquiétante même, se transfigurait quand il parlait. J'ai rarement vu un homme plus saisissant, plus éloquent, plus incisif, plus charmant dans l'action de la parole. Son imagination rapide, claire, suraiguë et fantasque semblait glisser dans sa voix, faire vivants et nerveux les mots. Son geste à sursauts scandait sa phrase sautillante qui vous pénétrait dans l'esprit comme une pointe, et il avait soudain des éclats de pensée, comme les phares ont des éclats de feu, de grandes lumières géniales qui semblent éclairer tout un monde d'idées.

La maison des deux amis était jolie et peu ordinaire. Partout des tableaux, parfois superbes, parfois étranges, fixant des conceptions d'aliénés. Une aquarelle, si je me souviens bien, représentait une tête de mort naviguant dans une coquille rose, sur un océan sans limites, sous une lune à figure humaine. De place en place, on rencontrait des ossements. Je remarquai surtout une affreuse main d'écorché qui gardait sa peau séchée, ses muscles noirs mis à nu, et sur l'os, blanc comme de la neige, des traces de sang ancien.

La nourriture me parut une énigme que je ne devinais pas. Était-ce bon ? Était-ce mauvais ? Je ne le pourrais établir. Un rôti de singe m'ôta l'envie de manger ordinairement de cet animal ; et le grand singe en liberté qui rôdait autour de nous et me poussait, par farce, la tête dans mon verre quand j'allais boire, m'enleva tout désir d'avoir un de ses frères pour compagnon de tous les jours.

Quant aux deux hommes, ils m'ont laissé l'impression de deux esprits singulièrement originaux et remarquables, totalement bizarres, appartenant à cette race particulière d'hallucinés de talent dont sont sortis Poe, Hoffmann et d'autres encore. Si le génie est, comme on le croit communément, une sorte de délire des grandes intelligences, Algernon-Charles Swinburne est assurément un homme de génie. Les vastes esprits raisonnables ne sont jamais considérés comme géniaux, tandis qu'on prodigue une sublime qualification à des cerveaux souvent de second ordre, mais qu'agite un peu de folie. Dans tous les cas, ce poète reste un des premiers de son temps par l'originalité de son invention et la prodigieuse habileté de sa forme. C'est un lyrique exalté, un lyrique forcené qui ne se préoccupe guère de cette humble et bonne vérité que recherchent aujourd'hui si obstinément et si patiemment les artistes français, mais qui s'évertue à fixer des songes, des pensées subtiles, tantôt ingénieusement grandioses, tantôt simplement enflées, parfois aussi magnifiques.

Deux ans plus tard, je trouvai la maison fermée, les hôtes partis, on vendait les meubles. J'achetai, en souvenir d'eux, la hideuse main d'écorché. Sur le gazon, un énorme bloc carré de granit portait gravé ce simple mot : "Nip". Au-dessus, une pierre creuse, pleine d'eau, offrait à boire aux oiseaux. C'était la sépulture du singe, pendu par un jeune domestique nègre et vindicatif. Ce serviteur violent s'était ensuite enfui, disait-on, devant le revolver du maître exaspéré. Mais, après avoir erré sans toit, ni pain, pendant plusieurs jours, il reparut et se mit à vendre des sucres d'orge par les rues. Il fut définitivement expulsé du pays après avoir étranglé aux trois quarts un consommateur mécontent.

La terre serait plus gaie si on rencontrait souvent des intérieurs comme celui-là.

NOTES SUR ALGERNON CHARLES SWINBURNE, préface du recueil Poèmes et Ballades par A. C. Swinburne, traduction de Gabriel Mourey, Paris, A. Savine, 1891.

[…] Voici comment je l'ai connu. J'étais fort jeune, et passant l'été sur la plage d'Étretat. Un matin vers dix heures, des marins arrivèrent en criant qu'un nageur se noyait sous la Porte d'amont. Ils prirent un bateau, et je les accompagnai. Le nageur ignorant le terrible courant de marée qui passe sous cette arcade avait été entraîné, puis recueilli par une barque qui pêchait derrière cette porte, appelée communément la Petite Porte.

J'appris le soir même que le baigneur imprudent était un poète anglais, M. Algernon Charles Swinburne, descendu depuis quelques jours chez un autre Anglais, avec qui je causais quelquefois sur le galet, M. Powel, propriétaire d'un petit chalet qu'il avait baptisé «Chaumière Dolmancé». Ce M. Powel étonnait le pays par une vie extrêmement solitaire et bizarre aux yeux de bourgeois et de matelots peu accoutumés aux fantaisies et aux excentricités anglaises.

Il apprit que j'avais essayé, trop tard, de porter secours à son ami, et je reçus une invitation à déjeuner pour le jour suivant. Les deux hommes m'attendaient dans un joli jardin ombragé et frais derrière une toute basse maison normande construite en silex et coiffée de chaume. Ils étaient tous deux de petite taille, M. Powel gras, M. Swinburne maigre, maigre et surprenant à première vue, une sorte d'apparition fantastique. C'est alors que j'ai pensé, en le regardant pour la première fois, à Edgar Poe. Le front était très grand sous des cheveux longs, et la figure allait se rétrécissant vers un menton mince ombré d'une maigre touffe de barbe. Une très légère moustache glissait sur des lèvres extraordinairement fines et serrées et le cou qui semblait sans fin unissait cette tête, vivante par les yeux clairs, chercheurs et fixes, à un corps sans épaules, car le haut de la poitrine paraissait à peine plus large que le front. Tout ce personnage presque surnaturel était agité de secousses nerveuses. Il fut très cordial, très accueillant ; et le charme extraordinaire de son intelligence me séduisit aussitôt.

Pendant tout le déjeuner on parla d'art, de littérature et d'humanité ; et les opinions de ces deux amis jetaient sur les choses une espèce de lueur troublante, macabre, car ils avaient une manière de voir et de comprendre qui me les montrait comme deux visionnaires malades, ivres de poésie perverse et magique.

Des ossements traînaient sur des tables, parmi eux une main d'écorché, celle d'un parricide, paraît-il, dont le sang et les muscles séchés restaient collés sur les os blancs. On me montra des dessins et des photographies fantastiques, tout un mobilier de bibelots incroyables. Autour de nous rôdait, grimaçant et inimaginablement drôle, un singe, familier, plein de tours et de farces à faire, pas un singe, un ami muet de ses maîtres, un ennemi sournois des nouveaux venus. Le singe fut pendu, m'a-t-on dit, par un des jeunes domestiques des Anglais, qui en voulait à l'animal. Le mort fut enterré au milieu du gazon, devant la porte du logis. On fit venir, pour le poser sur son cercueil, un énorme bloc de granit où fut gravé simplement le nom « Nip » et qui portait sur la partie haute, comme dans les cimetières d'Orient, une coupe d'eau pour les oiseaux.

Quelques jours plus tard je fus invité de nouveau chez ces Anglais originaux afin de déjeuner d'un singe à la broche, qui avait été commandé au Havre, à cette intention, chez un marchand d'animaux exotiques. L'odeur seule de ce rôti quand j'entrai dans la maison me souleva le cœur d'inquiétude, et la saveur affreuse de la bête m'enleva pour toujours l'envie de recommencer un pareil repas.

Mais MM. Swinburne et Powel furent délicieux de fantaisie et de lyrisme. Ils me contèrent des légendes islandaises traduites par M. Powel, d'une étrangeté saisissante et terrible. Swinburne parla de Victor Hugo avec un enthousiasme infini.

Je ne l'ai pas revu.

MAUPASSANT ET LES PEINTRES D'ÉTRETAT

À Étretat, Maupassant apprend aussi à regarder le travail des peintres, nombreux à avoir choisi le pittoresque petit port de pêche.

Parfois, je m'arrête, stupéfait d'observer tout à coup des choses éclatantes dont je ne m'étais jamais douté ! Regarde les arbres et l'herbe en plein soleil, et essaie de les peindre. Tu essaieras. Tout le monde a fait du paysage au soleil, parce que tout le monde est aveugle. Mon cher, les feuilles, l'herbe, tout ce que le soleil frappe en plein n'est plus coloré, mais luisant, et d'un luisant tel que rien ne le peut rendre. Or on ne saurait peindre ce qui brille ; on ne saurait même en donner l'illusion.

L'an dernier, en ce même pays, j'ai souvent suivi Claude Monet à la recherche d'impressions. Ce n'était plus un peintre, en vérité, mais un chasseur. Il allait, suivi d'enfants qui portaient ses toiles, cinq ou six toiles représentant le même sujet à des heures diverses et avec des effets différents. Il les prenait et les quittait tour à tour, suivant les changements du ciel. Et le peintre, en face du sujet, attendait, guettait le soleil et les ombres, cueillait en quelques coups de pinceau le rayon qui tombe ou le nuage qui passe, et, dédaigneux du faux et du convenu, les posait sur sa toile avec rapidité. Je l'ai vu saisir ainsi une tombée étincelante de lumière sur la falaise blanche et la fixer à une coulée de tons jaunes qui rendaient étrangement le surprenant et fugitif effet de cet insaisissable et aveuglant éblouissement. Une autre fois, il prit à pleines mains une averse abattue sur la mer, et la jeta sur sa toile. Et c'était bien de la pluie qu'il avait peinte ainsi, rien que de la pluie voilant les vagues, les roches et le ciel, à peine distincts sous ce déluge.

Et je me souviens encore d'autres artistes que j'ai vus travailler jadis dans ce vallon d'Étretat. Un jour, j'étais très jeune encore, et je suivais la ravine de Beaurepaire, quand j'aperçus dans une ferme, dans une petite ferme, un vieil homme en blouse bleue qui peignait sous un pommier. Il paraissait tout petit, accroupi sur son pliant ; et, cette blouse de paysan m'enhardissant, je m'approchai pour le regarder. La cour était en pente, entourée de grands arbres que le soleil, près de disparaître, criblait de rayons obliques. La lumière jaune coulait sur les feuilles, passait à travers et tombait sur l'herbe en pluie claire et menue. Le bonhomme ne me vit pas. Il peignait sur une petite toile carrée, doucement, tranquillement, sans presque remuer. Il avait des cheveux blancs, assez longs, l'air doux et du sourire sur la figure. Je le revis le lendemain dans Étretat, ce vieux peintre s'appelait Corot.

Une autre fois, deux ou trois ans plus tard, j'étais venu sur la plage, pour voir un ouragan. Le vent furieux jetait sur le pays la mer déchaînée, dont les vagues, énormes, s'en venaient lourdement, l'une après l'autre, lentes et coiffées d'écume. Puis, rencontrant soudain la dure pente de galet, elles se redressaient, se courbaient en voûte et s'écroulaient avec un bruit assourdissant. Et, d'une falaise à l'autre, la mousse, arrachée de leurs crêtes, s'envolait en tourbillons et s'en allait vers la vallée, par-dessus les toits du pays, emportée par les bourrasques. Un homme dit soudain près de moi : "Venez donc voir Courbet, il fait une chose superbe". Ce n'était point à moi qu'on avait parlé, mais je suivis, car je connaissais un peu l'artiste. Il habitait une petite maison donnant en plein sur la mer, et appuyée à la falaise d'aval. Cette maison avait appartenu d'ailleurs au peintre de marines Eugène Le Poittevin. Dans une grande pièce nue, un gros homme graisseux et sale collait avec un couteau de cuisine des plaques de couleur blanche sur une grande toile nue. De temps en temps, il allait appuyer son visage à la vitre et regardait la tempête. La mer venait si près qu'elle semblait battre la maison, enveloppée d'écume et de bruit. L'eau salée frappait les carreaux comme une grêle et ruisselait sur les murs. Sur la cheminée, une bouteille de cidre à côté d'un verre à moitié plein. De temps en temps, Courbet allait en boire quelques gorgées, puis il revenait à son œuvre. Or cette œuvre devint La Vague et fit quelque bruit par le monde. Trois hommes causaient dans un coin de l'atelier. Il y avait là, si je ne me trompe, Charles Landelle. Et Courbet aussi parlait, lourd et gai, farceur et brutal. Il avait un esprit pesant, mais précis, plein de bon sens paysan, caché sous de grosses blagues. Il disait devant une Sainte-Famille que lui montrait un confrère : "C'est très beau ça. Vous les avez donc connus, ces gens-là, que vous avez fait leur portrait !"

Que d'autres peintres j'ai vus passer par ce vallon, où les attirait sans doute la qualité du jour, vraiment exceptionnelle! Car le jour, à quelques lieues de distance, est aussi différent que les vins du Bordelais. Ici, la lumière est éclatante sans être crue ; tout est clair sans être brutal, et tout se nuance d'une admirable façon.

[extrait de "La Vie d’un paysagiste", article paru dans le Gil Blas du 28 septembre 1886]

LES ENVIRONS D'ÉTRETAT

C'est à l'auberge de BÉNOUVILLE que Maupassant situa l'intrigue de sa nouvelle Miss Harriet :

J'avais alors vingt-cinq ans et je faisais le rapin le long des côtes normandes. J'appelle "faire le rapin", ce vagabondage sac au dos, d'auberge en auberge, sous prétexte d'études et de paysages sur nature. Je ne sais rien de meilleur que cette vie errante, au hasard. ce qu'on aime surtout dans ces courses à l'aventure, c'est la campagne,, les bois, les levers de soleil, les crépuscules, les clairs de lune. Ce sont, pour les peintres, des voyages de noce avec la terre. On est seul tout près d'elle dans ce long rendez-vous tranquille. On se couche dans une prairie, au milieu des marguerites et des coquelicots, et, les yeux ouverts, sous une claire tombée de soleil, on regarde au loin le petit village avec son clocher pointu qui sonne midi.

Donc, en errant ainsi par ce pays, j'arrivai un soir au petit village de Bénouville, sur la falaise, entre Yport et Etretat. Je venais de Fécamp en suivant la côte, la haute côte droite comme une muraille, avec ses saillies de rochers crayeux tombant à pic dans la mer. J'avais marché depuis le matin sur ce gazon ras, fin et souple comme un tapis, qui pousse au bord de l'abîme sous le vent salé du large. Et, chantant à plein gosier, allant à grands pas, regardant tantôt la fuite lente et arrondie d'une mouette promenant sur le ciel bleu la courbe blanche de ses ailes, tantôt, sur la mer verte, la voile brune d'une barque de pêche, j'avais passé un jour heureux d'insouciance et de liberté. On m'indiqua une petite ferme où on logeait des voyageurs, sorte d'auberge tenue par une paysanne au milieu d'une cour normande entourée d'un double rang de hêtres. Quittant la falaise, je gagnai donc le hameau enfermé dans ses grands arbres et je me présentai chez la mère Lecacheur.

C’est à SAINT-JOUIN, à quelques kilomètres d’Étretat, à l’Hôtel de Paris, que Maupassant aurait découvert l’amour dans les bras de la patronne du lieu, la belle Ernestine Aubourg (née à 1841 à Fécamp). Elle éprouvait une affection particulière pour les artistes et savait "se faire donner des vers par tous les poètes, des dessins par tous les peintres". Les murs de son auberge étaient couverts de peintures et d’inscriptions. Maupassant a fait son portrait dans un article du Gil Blas du 1er août 1882 : La Belle Ernestine.

La belle Ernestine ! Tout le monde a entendu prononcer ce nom ; tout le monde l'a lu dans les journaux. Depuis vingt ans, chaque année, ces trois mots "la belle Ernestine", reviennent sous la plume des chroniqueurs ; et bien des lecteurs, sans doute, se demandent quelle est cette femme aussi connue que Thérésa ou Mlle Léonide Leblanc, dont la beauté est devenue proverbiale, et qu'on ne voit point aux premières.

La belle Ernestine est une aubergiste de Saint-Jouin, de Saint-Jouin près Étretat.

Belle ? elle le fut certes beaucoup plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais elle est demeurée intéressante autant que femme du monde, curieuse à tous égards, vrai personnage de roman. Je ne puis aller chez elle, la voir, l'entendre parler d'elle, de sa vie, sans être obsédé par le souvenir de George Sand. Oh ! si le grand et charmant romancier l'avait connue, bien connue, il en aurait fait certes un des plus curieux personnages de ses livres, un de ces personnages attendrissants, philosophants, mi-paysans, pleins de dessous et de dedans, vivants plaidoyers pour des thèses morales, un de ces types champêtres et doux, un peu malheureux toujours, pliés sous quelque brutale méchanceté de l'existence, un de ces êtres sympathiques en qui se complaisait son talent rêveur et séduisant.

Saint-Jouin n'est pas loin d'Étretat. Allons-y à pied, si vous voulez.

On monte d'abord la côte du Havre, puis on prend à droite dans un léger pli de terre ; on passe entre deux fermes, deux belles fermes normandes, riches, cossues, avec de longs bâtiments couverts de chaume, des granges, des écuries, des étables, des hangars et la maison des fermiers, une sorte de petit château coiffé d'ardoises. Dans les vastes cours, sous les pommiers à cidre, des vaches nonchalantes et couchées, le ventre écrasé par terre, la mamelle tombée dans l'herbe, ruminent avec un grand mouvement en biais de leurs mâchoires lentes et fortes.

Puis on traverse des champs. L'horizon de gauche est fermé par des villages, des arbres, un clocher pointu. A droite, la côte brusquement tombe à la mer en une chute, de cent mètres, et l'on voit la grande nappe bleue sur qui se répand le soleil, et des voiles partout, les unes toutes blanches, flambantes, joyeuses, les autres brunes ; et parfois un grand vapeur empanaché de fumée, qui descend vers Le Havre, ou monte vers le nord.

La route s'enfonce entre deux collines et nous entrons en une série de ces petits vallons tortueux qui créent le charme si particulier des environs d'Étretat.

Ils sont nus, ces vallons, plantés d'ajoncs jaunes au printemps, jaunes comme un manteau d'or, et verts en été. Ils se déroulent avec une fantaisie charmante, imprévue et toujours coquette. Ils vont à droite, à gauche, se redressent et se courbent encore. Parfois on y rencontre des bouquets d'arbres, des bois de cent pas de long, et parfois des blés mûrs qui ondulent avec un bruit pareil à un crépitement.

Et l'on répète, malgré soi, ces vers qui reviennent sans cesse à l'esprit, ces admirables vers d'un des plus grands poètes du siècle, Leconte de Lisle :Seuls les grands blés mûris, comme une mer dorée

Se prolongent au loin, dédaigneux du sommeil ;

Pacifiques enfants de la terre sacrée,

Ils épuisent sans peur la coupe du soleil.Parfois, comme un soupir de leur âme brûlante,

Du sein des épis lourds qui murmurent entre eux,

Une ondulation majestueuse et lente

S'élève, et va mourir à l'horizon poudreux.Voici Bruneval, une vallée profonde qui court à la mer, et où on essaye, en vain jusqu'ici et sans espoir pour l'avenir, de créer une station de bains.

On remonte par un sentier tout droit ; on pénètre en un hameau de fermes, le chemin passant entre les fossés verts plantés de grands arbres que secoue éternellement et que fait chanter le vent du large, et on arrive au village où demeure la belle Ernestine.

Une entrée de manoir campagnard mène devant une ancienne et jolie maison, toute vêtue de plantes grimpantes. En face un beau potager, puis, plus loin, séparée par une haie, une cour herbeuse, qu'ombrage un vrai toit de pommiers.

L'hôtelière attend devant sa porte, rieuse et toujours fraîche. C'est une forte fille, mûre maintenant, belle encore, d'une beauté puissante et simple, une fille des champs, une fille de la terre, une paysanne vigoureuse.

Le front et le nez superbes, le front droit, tourné comme un front de statue, le nez continuant la ligne droite qui part des cheveux, rappellent les Vénus, bien qu'ils soient jetés, comme par mégarde, sur une tête à la Rubens.

Car toute cette fille semble Flamande, par sa carnation, sa structure, son rire osé, sa bouche forte, bien ouverte. C'est une de ces servantes charnues et saines qu'on a vues danser dans les kermesses du grand peintre.

Mais, il fallait la voir vingt ans plus tôt, la belle campagnarde rusée qui sait, d'un sourire ou d'un mot, se faire donner des vers par tous les poètes, des autographes par tous les illustres, des dessins par tous les peintres. Sa maison en est pleine. En voici signés Dumas père, d'autres signés Dumas fils. Tous les noms du siècle sont là.Belle Ernestine,

A vos yeux je devine

Que vous voulez un autographe,

Le voilaphe.

Paroles et musique : signées Jacques Offenbach.Et chaque peintre passant par Étretat (tous y sont venus) paya son tribut.

Mais si les artistes ont saisi le caractère curieux et si particulier de cette femme, les simples baigneurs souvent la méconnaissent. Et comme elle a de l'esprit, beaucoup d'esprit, elle en rit.

Que de fois des gens sont venus pour contempler la belle Ernestine, des gens qui s'attendaient à des atours, à des manières, à des grâces apprises, à des coquetteries de Parisienne !

Arrivés en face de cette forte fille en robe d'indienne, ils demandaient : «Où donc est la belle Ernestine?» Et elle répondait, enchantée : "A l'est partie, pou l'moment, mais a va rentrer". Les gens attendaient avec patience, déjeunaient, attendaient encore, buvaient toujours, puis, las, enfin faisaient atteler ; et comme ils montaient en voiture, Ernestine, riant comme une folle, leur criait au nez : "Mais v'là six heures que vous me r'gardez, j'vous ai servi l'déjeuner et tout c'que vous avez voulu. C'est mai la belle Ernestine !"

Et elle s'asseyait pour rire à son aise devant les voyageurs stupéfaits.

Elle est l'amie, je dis l'amie, de la moitié de ses clients, qu'elle séduit par sa grâce rustique et sa bonne humeur toute ronde.

L'an dernier, la reine d'Espagne vint la voir et fit annoncer sa visite. Tout le monde, hormis Ernestine, perdit la tête dans la maison. On rêvait de plats extraordinaires pour ce royal déjeuner. Un pensionnaire parlait déjà d'envoyer chercher un chef au Havre. Mais Ernestine calma ces ardeurs : "Une reine, eh ben ! une reine c'est fait comme moi. J'vas li servir des tripes à c'te femme. J'suis sûre qu'a n'en mange pas souvent et qu'a l'aimera mieux ça qu'tous vos plats."

La reine reprit trois fois des tripes !

Puis, à la fin du déjeuner, comme un de ces hommes en qui tous les respects sont plantés avait conseillé à Ernestine d'enlever du mur un autographe d'Emilio Castelar, elle s'approcha de l'auguste convive :

"Dites donc, la Reine, on m'a dit d'enlever ça parce que vous alliez venir. C'est-il vrai que ça vous fâchera que je l'aie laissé ? Mais voyez-vous, M. Castelar est mon ami, et, moi, je n'cache jamais mes amis."

La reine répondit : "Vous avez eu raison. M. Castelar est notre ennemi ; mais je sais lui rendre justice ; c'est un homme de grand talent".

Quand la voiture royale s'en alla, Ernestine, debout sur la porte, cria : «Au revoir, la Reine!» Un monsieur présent, un peu choqué, lui dit : «Vous l'empêcherez de revenir, vous être trop familière.» Elle riposta : «Eh bien, si a n'veut pas r'venir, a ne reviendra pas. Moi je n'me gêne point.»

La reine d'Espagne revint deux fois.

On pourrait raconter sur Ernestine des multitudes d'anecdotes. Elle a vu tant de monde et tant de choses!

Au moral on ne la connaît guère. Elle est brave fille, familière, avec des dehors toujours joyeux et, peut-être, des dedans pas toujours gais. En elle semble s'être incarné l'esprit normand, bon enfant, rieur et rusé. Car elle est rusée comme personne, mais rusée dans le bon sens du mot, sans aucune perfidie méchante, rusée inconsciente, astucieuse par instinct, pleine de moyens, de diplomatie voilée, d'habiletés campagnardes, d'intentions dissimulées.

D'un coup d'œil elle pénètre et connaît ses clients, elle les juge et les jauge. Et elle ne se contente pas de les servir selon son appréciation, mais elle leur parle comme il faut leur parler, et, avec un air superbe de franchise, flatte délicatement leurs opinions, les amuse et les séduit, les édifie au besoin.

Si quelque romancier voulait écrire un roman sur les paysans, elle serait un type absolument superbe à connaître et à décrire.

En sortant de chez Ernestine, on va voir la falaise de Saint-Jouin, la plus magnifique de la côte.

Ce n'est plus la muraille droite et blanche d'Étretat, mais un chaos étrange de roches éboulées, les unes accumulées comme des ruines de châteaux anciens, les autres gisant çà et là au milieu d'herbes hautes où bouillonnent des sources.

Et l'on sait, à n'en pouvoir douter, l'abbé Cochet, nouveau Faria, l'ayant écrit et raconté, l'abbé Cochet, ce père d'Étretat, l'antiquaire bien connu, mort aujourd'hui, on sait, dis-je, que dans ces roches bouleversées un gros trésor est caché.

Ernestine apparaît aussi dans le roman Pierre et Jean sous le nom de "la belle Albertine" dans le récit d'une partie de campagne à Saint-Jouin :

"La grand’route poudreuse se déployait à travers la campagne normande que les ondulations des plaines et les fermes entourées d’arbres font ressembler à un parc sans fin. […] C’était l’époque des récoltes mûres. À côté des trèfles d’un vert sombre, et des betteraves d’un vert cru, les blés jaunes éclairaient la campagne d’une lueur dorée et blonde. Ils semblaient avoir bu la lumière du soleil tombée sur eux. On commençait à moissonner par places, et dans les champs attaqués par les faux, on voyait les hommes se balancer en promenant au ras du sol leur grande lame en forme d’aile. Après deux heures de marche, le breack prit un chemin à gauche, passa près d’un moulin à vent qui tournait, mélancolique épave grise, à moitié pourrie et condamnée, dernier survivant des vieux moulins, puis il entra dans une jolie cour et s’arrêta devant une maison coquette, auberge célèbre dans le pays. La patronne, qu’on appelle la belle Albertine, s’en vint, souriante, sur la porte… Sous une tente, au bord de l’herbage ombragé de pommiers, des étrangers déjeunaient déjà, des Parisiens venus d’Etretat…

[Après le déjeuner, on descend vers la mer pour y chercher des salicoques, des crevettes grises.]