<== Retour

JULES LEMAÎTRE À TAVERS

Elie Lemaître était instituteur à Vennecy (Loiret) lorsque son épouse Nathalie (née Ferrière) lui donna un fils, qu’ils prénommèrent Jules François Elie, le 27 avril 1853. Un mois plus tard, la famille Lemaître fut envoyée à Tavers, près de Beaugency, où elle s’installa dans le logement de l’école, près de l’église. Nathalie Lemaître passa bientôt le brevet qui lui permit d’enseigner. Ce couple d’instituteurs resta en poste à Tavers jusqu’à la retraite (nommé un temps à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Elie Lemaître revint à Tavers à la suite d’une pétition adressée au préfet par la population).

Le petit Jules fit donc ses études primaires avec ses parents : à l’âge de cinq ans, il entra dans la classe dirigée par sa mère et, l’année suivante, dans celle de son père.

A dix ans, ses parents le mettent au petit séminaire d’Orléans, dirigé par Mgr Dupanloup, où il reçoit une éducation chrétienne. Il en est renvoyé quatre ans plus tard pour avoir été surpris à lire le théâtre de Racine en cachette. Il va donc à Paris, au petit séminaire de Notre-Dame-des-Champs, qu’il quitte pour s’inscrire dans une sorte de boîte à bachot, la pension Massin (dont le directeur est le Père Lesage).

Il est alors élève au lycée Charlemagne (où il a comme professeur Antonin Faure, le cousin d'Alphonse Daudet). Là il commence à composer des vers où il blague le collège et exalte son pays de Loire :

Belle Loire,

Mes amours!

Flot de moire,

De velours,

Où se mire

Le sourire

Des beaux jours !

Quand arrive la guerre, il a dix-sept ans et il se retrouve infirmier à Beaugency:

On se battait non loin de mon hameau natal.

Et, pendant ce temps-là… (j’étais trop jeune alors

Pour marcher à mon rang dans la sanglante fête

Et pour revendiquer ma part de la défaite),

Sous le toit paternel, je rêvais tristement.

Après la guerre, il prépare l’Ecole Normale et est admis rue d’Ulm en 1872.

Il est nommé en 1875 au lycée du Havre : on lui confie une classe de rhétorique (il lit à ses élèves du Zola, du Flaubert, du Labiche!). Il fait également des cours à l’Ecole normale de filles et donne des leçons dans une institution mondaine : toutes ses élèves sont amoureuses de lui. Lui aime une certaine Madeleine, Magdalena… qu’il célèbre dans les poèmes des Médaillons (publiés en 1880) ; mais elle lui préfère le fils d’un riche armateur ; elle le regrettera plus tard. Il commence aussi à donner des conférences sur la musique, sur Pascal, sur La Bruyère…

Flaubert (qui a su qu’il lisait dans ses classes des pages de Madame Bovary et de Salammbô) l’invite à Croisset, où il rencontre Maupassant (alors rédacteur au ministère de l’Instruction publique).

Après cinq ans passés au Havre, Jules Lemaître est nommé en 1880 à l’Ecole Supérieure de lettres d’Alger.

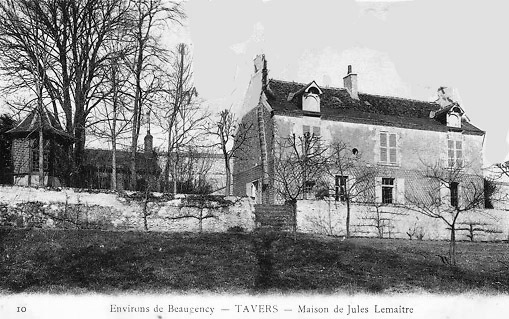

Dans l’intervalle, son père, qui a pris sa retraite avant l’âge normal, a acheté une maison à Tavers, au clos de Guignes. On appelait cette maison "la maison Charles" parce qu’elle avait appartenu au physicien Charles, illustre aussi bien par ses travaux sur les ballons que par son infortune conjugale, son épouse Julie Bouchaud des Hérettes étant l’Elvire de Lamartine. Quand il revenait passer ses vacances à Tavers, Jules Lemaître se flattait de dormir dans la chambre de Julie (en fait le physicien Charles n’était pas revenu à Tavers depuis 1793 et son mariage avec Julie est postérieur à cette date).

A côté de la propriété des Lemaître se trouve le château d’Equilly, dont le parc est séparé de leur jardin par une simple haie. Alors qu’il était revenu à Tavers après une année passée à Alger, un matin de juillet, Jules est interpellé par une belle jeune fille aux cheveux noirs qui se trouve dans le parc du château. Sa mère lui apprend que c’est la petite Paulette Deschalets, sans doute une fille illégitime du châtelain ; elle est d’habitude chez les Visitandines de Neuilly, mais elle vient à Equilly pour les vacances.

Jules est aussitôt amoureux; il adresse des vers à la jeune couventine : "Je t’ai tout de suite adorée / Pour la tristesse de tes yeux". Ils se promènent, vendangent ensemble à Equilly et, finalement, se fiancent (le parti, d’ailleurs, est intéressant : la jeune fille aura 110.000 francs de dot!).

Les vacances terminées, Jules retourne à Alger. Il écrit tous les quinze jours à la jeune fille, son courrier étant lu préalablement par la Mère supérieure de Neuilly ; il reçoit en retour de sa Paulette des lettres courtes et conventionnelles.

Aux vacances suivantes, il s’étonne de ne pas trouver la jeune fille à Tavers. On lui apprend qu’elle s’est mal conduite envers sa protectrice et qu’on l’a renvoyée à Neuilly. Jules Lemaître ne veut pas entendre ceux qui saisissent l’occasion pour le mettre en garde et il l’épouse à Paris.

Dès le début, le mariage marche mal. La jeune femme commence à découvrir les plaisirs de la vie parisienne et elle ne suit son mari à Alger qu’avec de grandes réticences. Bientôt — épouse peut-être un peu délaissée par un mari occupé à préparer sa thèse — elle a une liaison avec un jeune avocat qui s’est introduit dans l’intimité du ménage. Le scandale éclate le jour où une voiture de louage dans laquelle se trouvaient les deux amants se renverse devant la terrasse du café où se trouvait le mari ! Le recteur, informé, demande aussitôt au ministre le remplacement du professeur Jules Lemaître. Comme l’amant s’est réfugié lâchement à Constantine, la jeune femme doit revenir en France avec son mari : le 5 mars, le couple s’embarque pour Marseille, d’où Paulette regagne son couvent de Neuilly (on trouve quelques poèmes consacrés à l’infidèle dans le recueil Les Petites Orientales, publié en 1883).

Jules Lemaître, lui, est nommé à Besançon (où il a une liaison avec la femme d’un collègue), puis à Grenoble (1883). Là, il reprend Paulette avec lui. Bientôt elle mourra en mettant au monde une petite fille qui ne vivra que trois semaines (Jules Lemaître ne cessa de fleurir la tombe de Grenoble; deux de ses drames, Révolte et Pardon, s’inspirent de son mariage manqué).

Alors Jules Lemaître abandonne l’Université et, en octobre 1884, il s’installe à Paris où, en deux ans, il va devenir célèbre.

Il retrouve d’abord d’anciens camarades de Normale. Puis il obtient une tribune hebdomadaire dans la Revue bleue, où il inaugure sa série d’études et de portraits littéraires (qui seront regroupés dans les huit volumes des Contemporains; ensuite il écrira dans le Journal des Débats et dans le Temps, devenant rapidement le critique à la mode (neuf volumes d’Impressions de théâtre reprouperont les articles parus entre 1853 et 1914). Tous les salons le sollicitent. Il fréquente les cafés littéraires où il rencontre Anatole France, Barrès, Moréas…

Il devient alors l’amant de la "comtesse de Loynes". Cette belle égerie était en réalité une fille du peuple, Jeanne Détourbet, qui, grâce à Alexandre Dumas et Sainte-Beuve, a su devenir une femme du monde sous le nom de «Mme de Tourbay», puis, grâce à un mariage blanc avec un riche industriel, comtesse de Loynes. Elle a cinquante ans quand elle fait la conquête de Jules Lemaître qui n’en a que trente-deux. Leur liaison durera vingt-trois ans. Désormais Jules Lemaître vit dans un ancien atelier de sculpteur, au rez-de-chaussée du 39 de la rue des Ecuries-d’Artois, que lui a trouvé la comtesse de Loynes.

Le plus souvent possible, aux vacances, il vient séjourner dans sa maison de Guignes, à Tavers. Il était en effet toujours resté fidèle à la maison de ses parents : “Je n’ai jamais passé un été sans aller au moins quatre semaines chez moi. J’y retrouve mes plus vieux et mes plus chers amis”, disait-il. Il venait aux vacances lire Racine, Hugo, Lamartine, Banville, Leconte de Lisle sur les bords du Lien, le ruisseau qui coule au bas du jardin.

Il était un peu un notable dans le petit village où il avait été écolier. Même si l’on comprenait mal à quoi il s’occupait à Paris, comme en témoigne cette anecdote qu’il raconte à sa cousine : «Un vieux vigneron me demandait l’autre jour : Alors, t’écris ? — Dame! oui. — Et tu gagnes ta vie? — Tout de même. J’ai bien vu que le mot “écrire” ne représentait pour lui qu’un travail de copiste. Mais ceux qui comprennent (en gros) ce que c’est que la profession d’écrivain en font peu de cas et mettent n’importe quelle fonction publique fort au-dessus. Lorsque je quittai l’Université, une vieille amie, à qui je tâchais d’expliquer ce que j’allais faire à Paris, me répondit : Tu diras tout ce que tu voudras, j’aimais mieux ce que t’étais avant. Je trouvais ça plus grandiose!» (Quelques billets du matin, 13 août 1889).

En 1889, à la fin de l’année scolaire, il fut invité à la distribution des prix de l’école de Tavers : «J’ai pu, par faveur spéciale, assister l’autre jour à la distribution des prix de notre école des garçons. La chose se fait à huis clos; c’est une cérémonie extrêmement austère. Pas d’autres invités que le maire et moi. Rapidement et sans préambule, l’instituteur a appelé les élèves et remis à chacun son prix. La plupart de ces enfants n’avaient seulement pas mis leurs habits des dimanches. Le maire n’a pas ouvert la bouche, ni moi non plus. Point de discours ni de flonflons, point de vain appareil ni de futiles divertissements. Une simplicité spartiate. Je vous réponds qu’on les traite comme des hommes, les pauvres petits enfants de la République! De mon temps, ma cousine… (c’est étonnant comme, à la campagne, je deviens 'laudator temporis acti'), de mon temps, la distribution des prix était une fête pour tout le village. Non seulement la cérémonie était publique, mais elle était tout à fait brillante et fastueuse. On chantait des choeurs et des chansons, on récitait des fables et des poésies, on représentait des drames. Il y avait un vrai théâtre : un plancher sur des barriques, des “poinçons”, comme on dit ici, et ce théâtre était décoré de tapis, de rideaux de lit, et de guirlandes, et d’écussons. Moi qui vous parle, j’y ai plusieurs fois joué la comédie.» (Quelques billets du matin, 21 août 1889)

Sa carrière est largement prise en mains par la comtesse de Loynes. C’est elle qui le poussa à l’Académie (où il entra en 1896, à 43 ans) et qui en fit un polémiste de droite. C’est elle aussi qui l’a poussé vers une carrière de dramaturge : sa première pièce, Révoltée (1889) est autobiographique; puis viennent Le Député Leveau (1890), Le Mariage blanc (1891), Le Pardon (1895), La Bonne Hélène (1896), La Massière (1905), Le Mariage de Télémaque (1910)…

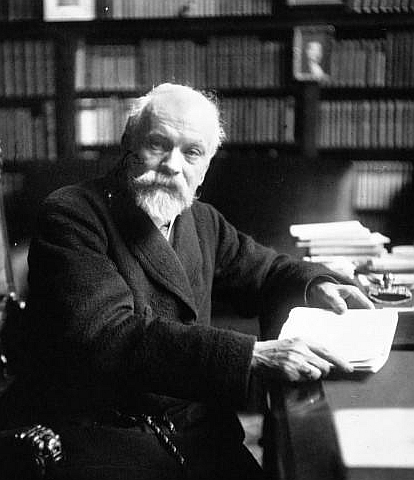

Jules Lemaître en 1913

Gourmand trop gâté par Mme de Loynes, Jules Lemaître fut peu à peu atteint d’artériosclérose. Cela le rendit même incapable de lire et, en été 1914, il dut aller se reposer à Tavers. Quelques semaines plus tard, il s’alitait, paralysé, presque aveugle. Il sentait la guerre menacer : «La guerre! la guerre! ah! l’atroce chose, l’abominable chose! Je l’ai vue en 1870. J’étais brancardier. Je soulevais des lambeaux de chair. Je n’ai pas encore chassé ces visions d’horreur, et voilà que je les reverrai encore! Je ne veux pas être tranquille, si mon pays est en danger… Ah! si seulement je pouvais donner ma vie pour la France! Ce serait, du moins, une fin logique, car au fond, je n’ai vraiment aimé qu’elle.»

Il mourut trois jours plus tard, le mercredi 5 août 1914. Les événements firent que sa mort passa presque inaperçue.

Il laissait 14 volumes de vers, 7 volumes de contes (Myrrha, Sérénus histoire d’un martyr, En marge des vieux livres, La Vieillesse d’Hélène…), un roman (Les Rois), 14 pièces de théâtre (Révoltée, La Bonne Hélène, La Massière, Le Pardon, L’Aînée…), 25 volumes de critiques (Les Contemporains, Impressions de théâtre), d’innombrables préfaces, discours, allocutions, conférences (sur Rousseau, Racine, Fénelon, Chateaubriand…)

La maison de Jules Lemaître se trouve près du Clos de Guignes, célèbre pour son vin, près d’un ruisseau bordé de peupliers, le Lien, et à proximité de la Loire, au-delà de laquelle on aperçoit les bois de la Sologne.

Plusieurs textes nous disent son attachement à ce coin de terre :

— “Ma chère cousine, chaque année, à la même époque, c’est-à-dire un peu avant la fenaison, j’éprouve le besoin de revoir la campagne de chez moi, de faire une grande promenade à travers les prés qui s’étendent entre la Loire et le “ru”, sous le soleil, dans l’odeur des foins. Cette promenade annuelle, il me serait extrêmement dur d’y renoncer. Je l’ai faite hier, tantôt par les sentiers que noient les hautes herbes pleines de taches jaunes et violettes, tantôt le long du ruisseau bordé de saules dont l’argent léger miroite et frissonne. Et je suis arrivé à un tout petit village qui trempe ses pieds dans l’eau; et j’ai pris de la bière, tout seul, dans un cabaret qui s’intitule avec emphase Café de la gare, bien qu’il soit à deux lieues de la plus proche station de chemin de fer. J’étais heureux, je ne pensais à rien. Tout ce qui m’agite tant à Paris, je l’avais oublié. Les vipères que j’ai comme tout le monde dans le coeur, vanité littéraire, ambition, jalousie, soucis, désirs et passions de toute sorte, s’étaient parfaitement assoupies. Je sentais que la vie aux champs, la vie tout près de la terre, c’est là le vrai, et que notre civilisation urbaine et industrielle n’est peut-être qu’une effroyable erreur de l’humanité occidentale.” (Quelques billets du matin, 7 juin 1889)

— “Mon pays est charmant; l’eau y jaillit de partout en ruisselets délicieux; les teintes du ciel, de la prairie et des feuillages y sont fines et toujours un peu pâles, comme dans un paysage élyséen de Puvis de Chavannes.” (Quelques billets du matin, 7 juin 1889)

— “A mesure que je vieillis, ma cousine, je trouve que c’est un avantage d’un prix inestimable que d’avoir quelque part un village à soi, un village où l’on a passé son enfance et où l’on n’a jamais cessé de faire, tous les ans, de longs séjours; où la figure de la terre vous est connue dans ses moindres détails, vous est familière et amie. Le peu que j’ai de sagesse, de douceur d’âme et de modération, je le dois à ceci qu’avant d’être un homme de lettres (hélas!) qui exerce son métier à Paris, je suis un paysan qui a son clocher, sa maison et sa prairie. Car, dans ces conditions-là, la campagne c’est vraiment le refuge et l’asile. L’air qu’on y respire est un baume aux blessures qu’on rapporte d’ailleurs, un infaillible antidote aux poisons du coeur et de l’esprit. A peine suis-je dans ce petit coin ombreux, que je me sens enveloppé d’une profonde paix. […] Mes chances de douleur se trouvent ici réduites de moitié. Je vous assure, ma cousine, que je suis presque invulnérable derrière mes peupliers.” (Quelques billets du matin, 13 août 1889)

— “Ma maison n’est pas belle : ce n’est qu’une grande maison de paysans. Mais il y a au premier une chambre assez vaste, avec une large fenêtre, d’où l’on voit de beaux prés et, à l’horizon, de l’autre côté de la Loire, la ligne bleuâtre des bois de Sologne.”

— “Il y a quelque part un grand verger qui descend vers un ruisseau bordé de saules et de peupliers. C’est pour moi le plus beau paysage du monde, car je l’aime et il me connaît.”

— “Quand j’embrasse, de quelque courbe de la rive, la Loire étalée et bleue comme un lac, avec ses prairies, ses peupliers, ses îlots blonds, ses touffes d’osier bleuâtres, son ciel léger, la douceur répandue dans l’air, et, non loin, dans ce pays, aimé de nos anciens rois, quelque château, ciselé comme un bijou, alors je me sens pris d’une infinie tendresse pour cette terre maternelle où j’ai partout des racines si délicates et si fortes : je songe que la patrie, c’est tout ce qui m’a fait et ce que je suis.”

LE CLOS DE GUIGNE

Joyeux Guigne

Où mûrit

Vieille vigne

Au doux fruit !

Ceps que frange

La vendange

Qui rougit !

MON PAYS

Le petit vin de chez nous

Est chose légère

J’en avale de grands coups

Il ne grise guère

Il me fait, quand je le bois,

Le coeur et l’esprit plus droits;

Et Rabelais autrefois

En but à plein verre.

La campagne de chez nous

A le charme intime.

Point de paysages fous,

Point d’horreur sublime :

Mais des prés moelleux aux pieds;

Petits bois, petits sentiers;

Et des rangs de peupliers

Dont tremble la cime.

Les bonnes gens de chez nous

Ont peu de science,

Mais de l’esprit presque tous

Et de la vaillance.

Ici plus d’un travailleur,

Vrai Gaulois, garde en sa fleur

Le bon sens libre et railleur

De la vieille France.

Le grand fleuve de chez nous

A mainte lubie.

Ses bancs de sable et ses trous,

Chacun s’en méfie.

Il est fainéant, c’est sûr;

Mais il contient tant d’azur

Qu’à voir couler son flot pur

Je passe ma vie.

A MA FENÊTRE

Ma fenêtre joyeuse et qui n’est jamais close

A pour rideau l’épaisse et verte frondaison

D’un rang de peupliers qui ferment l’horizon

Et qu’un ruisseau moiré, plein de soleil, arrose.

Leur cime frémissante où maint rayon se pose

Verse une ombre sereine à ma vieille maison.

Ils bordent mon jardin, où croît l’herbe à foison,

Mais qui rit et m’envoie un frais parfum de rose.

Les feuilles, et murmure humble du ruisseau d’or,

Et l’insecte et l’oiseau font un doux quatuor

Pour fêter la nourrice adorable, la Terre.

Sous le ciel bleu, tout bleu, le joli, joli chant !

J’écoute, et sens en moi, perdu dans ce mystère,

L’impossibilité d’être sombre ou méchant.

LA LOIRE

(daté de Tavers, sept. 1880)

La Loire est une femme. Amoureuse et pâmée,

— Blonde peu sûre, aux longs sommeils, aux réveils fous —

Sa câline langueur dort sur les sables roux

Et baise les contours de sa rive charmée.

La Loire est une reine, et les rois l’ont aimée :

Sur ses cheveux d’azur ils ont posé, jaloux,

Des châteaux ciselés ainsi que des bijoux;

Et de ces grands joyaux sa couronne est formée.

Vous passez votre vie, ô peupliers tremblants,

A la voir s’égarer en détours nonchalants,

Muette, énigmatique, et souple, et lente, et bleue…

Tels, éternellement debout sur le chemin

D’une reine, deux rangs d’estafiers, pique en main,

Regardent fuir en serpentant sa robe à queue…

LE RU

Elle court, fraîche et vive,

Entre sa double rive

Que le mois de Maïa

Coloria,

L’humble source qui pousse,

Avec une vois douce,

Bruit de lointains grelots

Ses petits flots.

A l’herbe qui l’écoute

Et lui répond sans doute,

Son murmure discret

Conte un secret :

Le secret de Cybèle,

Comme elle est si belle,

Pourquoi le ru chantant

Est si content;

Le secret de la vie

Joyeuse, épanouie

Dans les flots querelleurs

Et dans les fleurs.

Là, sans bruit l’onde glisse

Et sur le sable lisse

Plein de paillettes d’or,

Lente, s’endort.

Ici de longues herbes

Font des tapis superbes,

De beaux tissus vermeils

Et tout pareils

Aux chevelures vertes

Des naïades alertes

Plongeant au flot sacré

Leur sein nacré :

Le courant qui les baigne

Avec plus d’art les peigne,

Malgré son nonchaloir,

Qu’un démêloir.

Ma rivière charmante

Du soleil est l’amante;

Et souvent Apollo

Jette sur l’eau,

Lorsque midi flamboie,

Un réseau qui déploie

Ses mobiles maillons

Faits de rayons.

Papillons, demoiselles

Embarrassent leurs ailes

Et leurs fins corselets

Dans ces filets.

Ma rivière, endormie,

De la Lune est l’amie

Et lui sert de miroir

Quand vient le soir.

La pauvre Lune y mire

Son pâle et froid sourire,

Son oeil morne et voilé,

Son nez gelé.

Ses langueurs, ses chloroses,

Sa bouche aux coins moroses,

Son visage ennuyé

Qui fait pitié.

Pour consoler, ô Lune,

Ta secrète infortune,

Le bon petit ruisseau

Te peint en beau.

Il rajeunit et lave

Ta joue et ton oeil cave

Et ton front de métal

Dans son cristal.

Ma source, humble et jolie,

A tout, mélancolie,

Caprice, éclat, beauté,

Grâce et bonté.

C’est pour moi l’Hippocrène

D’où me viennent sans peine

Des vers menus et courts

Comme son cours.

Sous son dais de glycine

C’est pour moi la Piscine

Qui mieux que Galien,

Guérit, pour rien;

La Piscine sacrée

Par l’Archange effleurée

Où venaient les lépreux

Chez les Hébreux.

C’est pour moi la baignoire

Que de son pied d’ivoire

Sara se balançant

Frôle en passant,

Lorsque cette ingénue,

Rouge de se voir nue,

S’attarde, non sans trac,

Dans son hamac.

C’est le Léthé qui berce

L’âme triste, et lui verse,

Avec son flot pâli,

Le doux oubli.

Comme à sa Bandusie,

Source de poésie,

Maître Horace immolait

Un agnelet,

Pour la naïade, Reine

De ma claire fontaine,

Ange par la douceur,

Petite soeur

De la nymphe pucelle

Qu’a su peindre si belle,

Sans doute un jour de mai,

Ingres charmé,

Sur la pelouse verte

Je sacrifierais certe

Des moutons, et tuerais

De blancs gorets,

Si je n’aimais les bêtes

Que Dieu fit, et leurs têtes

Naïves, et leurs yeux

Mystérieux…

NOSTALGIE

(daté d'Alger, juin 1880]

Jardin de l’Occident, douce terre natale,

D’un coeur trop peu fervent je t’aimais autrefois,

O Touraine, où sur l’or des sables fins s’étale

La Loire lente, honneur du vieux pays gaulois !

Mais le ciel d’Orient, dont l’immuable gloire

Brûle mes yeux et pèse à mon corps accablé,

Par un lent repentir ramène ma mémoire

Vers ton sourire humain et de larmes voilé.

[…]

Mais là-bas, au pays, la terre est maternelle;

La Nature a chez nous la grâce et l’ondoîment,

Quelque chose qui flotte et qui se renouvelle,

Et des vagues contours le mystère charmant.

Elle a le bercement infini des murmures

Et les feuillages fins dissous dans l’air léger.

Elle a les gazons frais sous les molles ramures

Et les coins attirants où l’on vient pour songer.

Elle a dans ses couleurs, dans ses lignes fuyantes,

Des indécisions qui caressent les yeux;

Et j’aime à lui prêter des pitiés conscientes,

Et je me ressouviens du jour de nos adieux.

Je sentais bien, là-bas, que je vis de sa vie

Et que je suis né d’elle, et qu’elle me comprend.

C’est une volupté que cette duperie.

J’ai trop souffert, ici, du ciel indifférent.

Et je veux vous revoir, ô ciel changeant et tendre,

Coteaux herbeux, petits ruisseaux, coins familiers.

Saules, je vous désire! et je veux vous entendre,

Chuchotements plaintifs des tremblants peupliers.