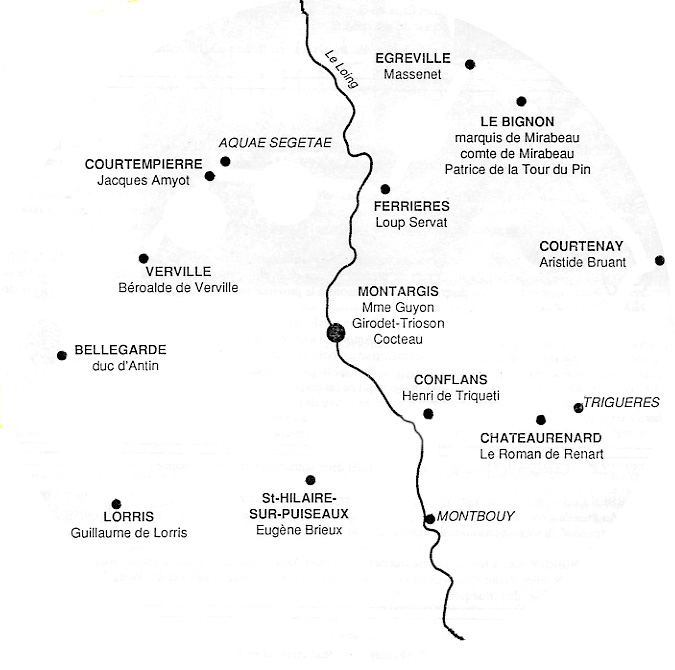

LE GÂTINAIS

LITTÉRAIRE, ARTISTIQUE ET MUSICAL

ANTIQUITÉ

Le culte de l'eau semble avoir tenu une grande place chez les Sénons. Autour de Montargis, on a retrouvé trois sanctuaires liés au culte de l'eau, à proximité de chacun d'eux avait été construit un théâtre-amphithéâtre

— à MONTBOUY on voit un bassin entouré d'une construction octogonale dans lequel ont été retrouvés des ex-voto en bois dont quelques-uns sont présentés au musée d'Orléans.

— à TRIGUERES on a mis au jour deux édifices thermaux, un grand sanctuaire et un fanum.

— près de SCEAUX-en-GÂTINAIS on voit les restes d'une ville d'eau cultuelle, Aquae Segetae ("Les Eaux-de-Segeta"), en particulier la cour et le bassin où l'on invoquait Segeta, une déesse de la fécondité.

wiki-Franz53sda

Le site d'Aquae Segetae

LES THÉÂTRE RURAUX SACRÉS DE LA GAULE DU IIe SIÈCLE

par Gilbert-Charles PICARDNATURE

Dans tout le monde méditerranéen, le théâtre est un édifice essentiellement urbain. En Gaule seulement on en trouve au milieu des campagnes, loin de toute agglomération importante. Ces théâtres champêtres ne sont pas pourtant entièrement isolés : on les trouve habituellement groupés avec un sanctuaire et des thermes. Mais il n'y a le plus souvent, autour de ce complexe, aucune trace d'habitat permanent. Ces groupements sont fréquents dans la Gaule du Centre et de l'Ouest [...] Localisés dans l'espace, ces complexes le sont également dans le temps. S'ils apparaissent quelquefois dans le premier siècle, c'est seulement sous les Flaviens et surtout sous les Antonins qu'ils atteignent la monumentalité. En Gaule Chevelue, les complexes sanctuaires-théâtresthermes se groupent en "constellations". Par exemple, dans l'est du département du Loiret, de part et d'autre de la vallée du Loing. nous en rencontrons à Aquae Segetae (Sceaux-du-Gâtinais), où d'ailleurs le grand temple d'une déesse guérisseuse paraît avoir donné naissance à une ville importante, mais aussi à Bouzy-la-Forêt, à Bonnée, à Triguères, à Montbouy, et peutêtre à Ferrières. La frontière des Carnutes et des Sénons traversait cette région. Il est fréquent d'ailleurs que les groupements sanctuaires-thermes-théâtres se multiplient à la limite de deux peuples.

On ne peut que faire des conjectures sur la nature de ces singuliers groupements. J'y verrais volontiers pour ma part des centres civiques destinés aux populations rurales. L'unité de l'Empire romain était en effet fondée bien moins sur la force que sur ce qu'on appelle aujourd'hui "l'action psychologique", ce qui a été exposé avec sa lucidité et son pessimisme habituels par Tacite (Vie d'Agricola, XXI). Il est parfaitement logique que, sous les Antonins et les Sévères, un gros effort d'équipement ait été tenté au profit des ruraux qui n'avaient ni le loisir ni le goût de se rendre fréquemment dans une ville, distante généralement de plusieurs lieues. Les points d'application de cet effort furent tout naturellement déterminés par l'existence de sanctuaires où les populations des alentours avalent coutume de se rassembler depuis des temps Immémoriaux. Ces sanctuaires furent rebâtis selon les règles de l'architecture classique, tout en conservant un plan particulier adapté aux nécessités des cultes de tradition celtique. En outre, on leur adjoignit deux édifices indispensables au "mode de vie romain":. d'abord un théâtre, où l'on devait représenter surtout ces mimes inspirés par la mythologie, qui mettaient la culture classique, sous une forme évidemment" simplifiée, à la portée des masses peu instruites; d'autre part des thermes, qui prirent souvent la place de bains rustiques et qui permirent aux paysans gaulois de pratiquer l'hygiène et le sport Les ensembles sanctuaires-théâtres-thermes apparaissent donc comme les témoins et les instruments de la politique sociale des empereurs à l'égard des populations rurales.

On constate que l'immense majorité de ces "complexes" ont été abandonnés dès le mllieu du Ille siècle à la forêt qui les a revêtus pour une quinzaine de siècles d'un manteau protecteur. Si l'on s'explique aisément que ces monuments riches et mal protégés aient attiré les envahisseurs, il est plus surprenant qu'ils n'aient pas été reconstruits après leur reflux. La religion celtique ne commencera à perdre son emprise sur les campagnes que dans la seconde moitié du IVe siècle sous les coups de saint Martin et de ses émules. On ne comprendrait donc pas que des sanctuaires importants n'aient pas été restaurés après 275, s'ils avaient joui d'un prestige religieux étendu. Leur déchéance s'explique au contraire fort bien si nous les interprétons comme des centres de communautés rurales libres. La principale conséquence de la crise du me siècle dans le domaine social fut en effet de revigorer l'aristocratie rurale aux dépens du paysannat.

STRUCTURE

Les théâtres ruraux de la Gaule présentent des particularités structurales fort originales. Alors que depuis le début de l'époque hellénistique la scène des théâtres grecs et romains n'a cessé de se développer et de s'enrichir aux dépens de l'orchestre qui arrive à perdre son rôle fonctionnel pour n'être plus qu'une dépendance de la cavea, le théâtre gallo-romain laisse toute son Importance à l'orchestre. Les portes par lesquelles les acteurs entraient et sortaient ne s'ouvrent pas au niveau du plateau de scène, comme dans le théâtre romain. mais au niveau de l'orchestre, comme dans l'ancien théâtre grec. Il est donc certain que l'essentiel de la représentation se déroulait dans l'orchestre, la scène n'ayant qu'un rôle accessoire. On explique ces singularités par l'utilisation des théâtres pour des combats ou des chasses qui normalement auraient dû avoir lieu dans des amphithéâtres. Les monuments gaulois seraient donc des hybrides que l'on désigne sous le nom de théâtresamphlthéâtres.

A. Grenier les classait en deux catégories, la première dérivant du théâtre, la seconde de l'amphithéâtre. Cette dernière catégorie – représentée notamment par les célèbres "Arènes de Lutèce" – porte également le nom "d'amphithéâtre à scène", que P.M. Duval définit ainsi: "Monument qui reste essentiellement destiné aux combats par la présence de l'arène; les gradins sont appuyés à un mouvement de terrain. ce qui rend inutile la construction des galeries montées; ils ne font pas tout le tour de l'arène, mais en contournent environ la moitié; une scène de théâtre s'ajoute face à eux sur le côté opposé de l'arène". Ce type de monument ne pose pas de problèmes majeurs.

Il en va autrement de la première catégorie. Certains de ces édifices qu'on y range ont certainement été utilisés pour des chasses ou des combats; les gradins inférieurs, au lieu de se trouver au niveau de l'arène, y sont en effet surélevés d'environ 2 mètres, ce qui était évidemment indispensable pour mettre les spectateurs à l'abri des fauves, voire même d'un gladiateur subitement atteint de "spartacisme". Pourtant, certains théâtres n'ont pas pu servir. d'amphithéâtre: à Argentomagus par exemple ou à Alésia, le podium fait défaut et le bord de l'orchestre était formé par un simple mur rectiligne. Leur disposition paraît bien empruntée au théâtre grec. Le seul moyen d'expliquer la survivance de la formule hellénique est d'admettre qu'elle convenait mieux que la romaine aux représentations qui se déroulaient dans les édifices. Ces représentations, dont nous ne savons rien directement, ne présentaient en tous cas à l'origine aucun danger pour les spectateurs, à la différence des sanglants mimera d'Italie, puisque les théâtres ne possèdent pas de podium. Au contraire l'orchestre circulaire se prête bien à l'exécution de danses. Nous n'avons trouvé aucune trace dans les textes de danses sacrées chez les Gaulois, mais certains monuments peuvent en attester l'existence. Nous pensons en particulier aux statuettes du trésor de Neuvy-en-Sullias représentant des hommes et des femmes entièrement nus dont l'attitude et les gestes prouvent qu'ils exécutent une danse. Ces figurines proviennent d'un sanctuaire dédié à Mars Rudiobus, dieu gaulois à peine latinisé. La nudité des exécutants indique que la cérémonie à laquelle ils participent devait avoir pour but de promouvoir la fécondité comme. les Floralia latines où des courtisanes présentaient une sorte de "strip-tease". Ces spectacles se désacralisaient d'ailleurs rapidement pour donner naissance à des mimes plus ou moins licencieux à prétexte mythologique, comme ceux qu'Apulée décrit dans son Ane d'Or. Mais il faut noter que de très nombreux tombeaux de la Gaule romaine portent l'image de danseuses dévoilées, ce qui donnerait à penser que les vieux rites naturistes ont pu se perpétuer longtemps en s'assimilant plus ou moins aux "orgies" bacchiques.

FERRIÈRES LOUP SERVAT, ABBÉ DE FERRIÈRES AU IXe SIÈCLE

|

L'abbaye de Ferrières à la fin du XVIIe siècle, d'après le Monasticum Gallicanum

![]()

Loup de Ferrières

- Loup, né vers 814, était un Franc de l'ouest, d'une famille d'un rang élevé, sans doute d'origine germamque.

- Tout jeune, il entra au monastère de Fenières qui, dirigé par l'abbé Aldric, commençait à s'affirmer comme un des foyers de la renaissance carolingienne; là il étudia la grammaire, la rhétorique et les auteurs anciens et modernes.

- De 828 à 836, il alla étudier la théologie auprès de Raban Maur à l'abbaye de Fulda, près de Francfort.

- A son retour à Ferrières (dirigé alors par l'abbé Odon), il fut d'abord écolâtre. Puis, de diacre, il fut promu à la prêtrise.

- C'est lors d'une visite à l'abbaye de Saint-Trond qu'il fut guéri par un miracle; de là lui vint son surnom de "Servatus".

- Loup Servat avait été présenté à Louis le Pieux, à son épouse, la belle Judith de Bavière, et à leur fils Charles: c'est sous la pression de la Cour que les moines de Ferrières le choisirent comme abbé en 840.

- Bientôt il prit une part active à la vie publique, comme protégé de Charles le Chauve : il assistait aux plaids annuels, aux synodes et conciles; il fut dans la suite du roi aux colloques de Thionville et de Meersen; il fut miss us en Bourgogne en 844 et envoyé à Rome en 849 ; au nom du service d' ost, il dut même participer à une bataille (où il fut capturé par l'ennemi).

- Loup mourut à Ferrières en 862.

- Loup de Ferrières a écrit des vies de saints (saint Wigbert, saint Maximin), un ouvrage sur l'arithmétique de Boèce, des considérations théologiques sur les "trois questions" (le libre arbitre, la prédestination, le prix du sang du Christ). On le connaît surtout pour sa correspondance (lettres à Eginhard, Raban Maur, des évêques, des abbés ... ); elle permet de se faire une idée de la vie de l'abbaye de Ferrières à l'époque carolingienne.

LORRIS LE ROMAN DE LA ROSE, POÈME INACHEVÉ DU XIIIe SIÈCLE PAR GUILLAUME DE LORRIS

|

Ce est li Rommans de la Rose,

Ou l'art d'Amors est tote enclose.

La matire en est bone et noeve;

Or doint Diex qu'en gré le reçoeve

Cele por qui ge l'ai empris :

C'est cele qui a tant de pris

Et tant est digne d'estre amee,

Qu'el doit estre Rose clamee.

Résumé

J'avais vingt ans lorque je fis un songe.

On était en mai, à cette saison où tout ce qui vit est troublé par l'amour. Je sortis de grand matin de la ville, je suivis une rivière au milieu des prés et je me trouvai devant des murs crénelés entourant un verger. Sur ces murs étaient peintes des figures allégoriques dans lesquelles je reconnus Haine avec son visage rechigné, Félonie, Vilenie, Convoitise aux mains crochues, Avarice vêtue d'une vieille cotte déchirée, Envie et son regard en coin, Tristesse tout en larmes, Vieillesse toute décrépite, Papelardise avec son air de sainte nitouche, Pauvreté, enfin, enveloppée dans un vieux sac.

Je pus découvrir dans la muraille une petite porte à laquelle je frappai. Je fus accueilli par une jeune fille d'une grande beauté qui m'apprit qu'elle s'appelait Oiseuse et que le jardin appartenait à son compagnon qui avait nom Déduit. Traversant un jardin paradisiaque, elle me conduisit jusqu'à un bosquet où je vis d'admirables jeunes gens qui tournaient dans une carole menée par Liesse, au si beau chant, et Déduit, qui faisait danser deux demoiselles très gracieuses. Courtoisie m'engagea à prendre part à la ronde.

C'est alors que je vis le dieu Amour qui semblait un ange du ciel, accompagné d'un jouvenceau appelé Doux Regard portant ses deux arcs et ses dix flèches, cinq belles flèches appelées Beauté, Simplesse, Franchise, Compagnie, Beau Semblant, et cinq flèches laides à souhait : Orgueil, Vilenie, Honte, Désespérance et Nouveau Penser. Dans la carole, le dieu Amour serrait de près dame Beauté, grassouillette, gentille et bien tournée. Près d'eux se tenait Richesse, couverte de bijoux et tenant par la main son ami. Venaient ensuite Largesse, que conduisait un chevalier du lignage d'Artur, puis Franchise, qui n'avait pas le nez orléanais mais un nez long et droit, puis Courtoisie, la dame qui m'avait invité à danser, puis la belle Oiseuse, qui m'avait accueilli, enfin Jeunesse, une fillette de douze ans que son valet, du même âge qu'elle, ne cessait d'embrasser.

Quand les caroles cessèrent, je visitai le verger, suivi du dieu Amour, l'arc au poing. Je vis les plus beaux arbres du monde, de claires sources, des fleurs, des animaux. Dans un bosquet, je trouvai une fontaine ombragée sur laquelle figurait cette insciption: "Ici se mourut le beau Narcisse". J'eus l'imprudence de me pencher sur l'eau, dans laquelle je vis le reflet d'un buisson de roses. Je marchai vers lui et découvris, parmi les fleurs, une rose en bouton plus belle que les autres, mais défendue par des épines et des ronces.

Quand le dieu Amour, qui n'avait cessé de me suivre, me vit arrêté devant ce bouton qui me plaisait plus que tout autre, il m'envoya une de ses flèches, celle qui avait nom Beauté, à travers le coeur; la seconde qu'il me décocha fut Simplesse, la troisième Courtoisie. Dès lors, je désirai encore plus m'emparer du bouton de rose, tout entouré de piquants qu'il fût. Je dus recevoir encore les flèches Compagnie et Beau Semblant, cette dernière apportant à la fois douceur et amertume. Je ne pus que me rendre au dieu Amour et lui faire hommage en le baisant à la bouche. A l'aide d'une petite clef d'or, il me ferma le coeur et me dicta ses commandements (qui veut aimer les entende, avant que j'élucide et interprète mon songe): détester toute vilenie, taire ce qui doit être tu, être de commerce agréable, ne pas tenir des propos grossiers, honorer toutes les femmes, se garder de l'orgueil, avoir une mise élégante sans toutefois se ruiner, avoir les mains, les dents, les ongles, les cheveux parfaitement propres, être gai, exceller dans quelque exercice ou art d'agrément, savoir chanter ou jouer d'un instrument, ne pas hésiter à faire des largesses.

Puis Amour m'enseigna comment le parfait amant doit faire son service, sans me cacher tous les maux que j'allais souffrir, toutes les épreuves qui me seraient imposées avant que je puisse connaître l'heure délicieuse. Toutefois il me dit avant de disparaître que, pour alléger ma peine, il y aurait Espérance, Doux Penser, Doux Parler et Doux Regard.

J'étais seul devant les rosiers lorsque Bel Accueil, fils de Courtoisie, m'engagea à m'approcher du bouton à l'odeur exquise. J'eus envie de le cueillir, mais Danger, le gardien des roses, qui était là avec Malebouche, Honte et Peur, se précipita pour me chasser. A ce moment, je vis une dame de grand air descendre d'une haute tour; c'était Raison, qui venait m'admonester et me recommander de fuir Amour qui, pour une joie de courte durée, donne des peines excessives. Mais je la rabrouai et je restai seul, triste et abattu. J'allai trouver Ami et, sur son conseil, je demandai pardon à Danger, m'engageant à rester près de la haie d'épines, sans tenter de m'approcher des roses. C'est alors que vinrent Franchise et Pitié, qui réussirent à attendrir Danger qui accepta que Bel Accueil revienne avec moi dans le pourpris.

Je pus donc à nouveau m'approcher de ma rose tant aimée, que je trouvai toujours en bouton, mais un peu grossie. Je demandai à Bel Accueil qu'il m'autorise de lui donner un baiser, mais il refusa, à cause de Chasteté. Heureusement Vénus, la mère d'Amour, ennemie de Chasteté, vint plaider pour moi; et je pus prendre un baiser de ma rose.

Mais alors Malebouche fit éveiller Jalousie qui se déchaîna contre Bel Accueil et déplora de voir Débauche régner partout, au point que Chasteté n'est plus en sûreté nulle part; devant la mégère déchaînée, Peur et Honte, les deux cousines, n'en menaient pas large; quant à Danger, il s'en voulait d'avoir fait mauvaise garde, jurant qu'il ne me laissera plus jamais m'approcher de cette rose pour laquelle mon coeur brûle de convoitise.

Pour écarter tout danger, Jalousie fit venir des maçons qui élevèrent une forteresse imprenable autour des rosiers, dont les quatre portes étaient gardées par Danger, Honte, Peur et Malebouche. Dans le donjon, elle fit enfermer Bel Accueil, surveillé par une vieille.

Ce retournement de ma fortune me désespéra. Je craignais d'avoir perdu la bienveillance de Bel Accueil, en qui seul j'avais confiance ...

COURTENAY L'ANCIEN CHÂTEAU

|

Essai de restitution du châteu de Courtenay par Charles Pensée (1836)

A la maison baroniale de Courtenay qui comprenait Milon, Guillaume et Renaud de Courtenay, succéda la maison "royale", lorsque Pierre de France, sixième fils de Louis le Gros, épousa Elisabeth de Courtenay. Mais son père, n'ayant pas de fils, exigea que Pierre de France prenne le nom et les armes de Courtenay. Ainsi, par ce mariage, le nom de Courtenay devenait celui d'une branche de la maison royale. Cette famille devait s'élever encore lorsque leur fils Pierre II devint, en 1217, empereur de Constantinople. Mais les Courtenay n'eurent guère de pouvoir en Orient et l'empire latin, qui avait été fondé en 1204, s'écroulait en 1261 avec Beaudoin de Courtenay qui avait perdu toute sa fortune. La terre de Courtenay passa ensuite entre les mains des Chabannes et des Boulainvilliers (1485 à 1631), puis, par alliance, fut en possession de la famille des Rambures qui la conserva jusqu'en 1710. La dernière comtesse de Courtenay fut Mme de Ligny qui, à partir de 1770, ordonna la destruction de la vieille forteresse, avant d'émigrer en 1790.

BOYARD (Statistique de l'arrondissement de Montargis, 1836).

"La ville de Courtenay possède de belles promenades dans sa partie la plus élevée et, si elle n'était pas pour ainsi dire étouffée par une halle monstrueuse, qui couvre la moitié de la place publique, elle serait incontestablement la plus jolie de nos villes cantonales. Elle était, sous le régime féodal, le siège d'une maison princière qui descendait des rois de Hongrie et qui s'allia à la famille régnant sur la France par le mariage d'une héritière de Courtenay avec un fils de Louis-le-Gros, qui prit le nom de Pierre de Courtenay. Un grand nombre de personnages illustres sont sortis de cette maison. Elle donna quatre empereurs et une impératrice à Constantinople. C'est seulement dans les armes de Charles de Courtenay, premier du nom, qu'on aperçoit en 1485 pour la première fois le croissant mêlé aux tourteaux et aux fleurs-de-lis. Cette addition aux armes des Courtenay est-elle le résultat des conquêtes d'Orient, auxquelles ils avaient pris une part active ? La construction de la grande tour surmontée d'un minaret semble accréditer cette pensée. De même que Pierre, fils de Louis VI, unit les tourteaux de Courtenay aux lis de sa famille, de même les successeurs de Baudouin ont pu unir le Croissant, qu'ils avaient vaincu, aux lis et tourteaux de leurs ancêtres. Si mes conjectures ne sont pas erronées, il s'ensuivrait que les tours élancées et surmontées de globes et d'aiguilles, telles que celles de Courtenay et de Bellegarde, sont postérieures aux croisades. […].

La ville de Courtenay était défendue par d'épaisses murailles, des tourelles et un château fort, au milieu duquel se trouvait une immense tour qui dominait tout le pays et du haut de laquelle on pouvait donner et recevoir des signaux de la tour de Chantecoq, située à deux lieues de Courtenay. Le château, bâti partie en briques, partie en pierres, qui semblent provenir des démolitions de constructions romaines, présentait une belle façade du côté de la prairie et deux ailes moins élevées que le corps principal; le pont-levis était sur l'emplacement qu'occupe aujourd'hui la ville royale; une tour avec ses meutrières dominait de ce côté l'arrivée du château; une autre, plus au nord, dominait la rivière et le chemin de la ville basse. Le corps principal avait beaucoup de fenêtres de grandeurs irrégulières; ce qui reste aujourd'hui ne peut donner aucune idée du vieux château, dont les murs avaient cinq et six pieds d'épaisseur. Les habitants, devenus propriétaires des murailles, les ont démantelées, mais il reste encore des traces de l'enceinte et même des tourelles sur la promenade et du côté de la prairie. La plupart de ces tourelles sont utilisées par les propriétaires. Il reste aussi une portion du dernier château ou plutôt de ses dépendances, auxquelles on a donné le nom de château pour que le souvenir n'en fût pas perdu."

MONTARGIS LE CHÂTEAU

|

Le donjon primitif, édifié par Pierre de Courtenay et modifié par Philippe Auguste, fut détruit en 1697. L'essentiel de l'édifice était du XIVe siècle : l'aile dite d'Orléans (due à Philippe d'Orléans qui avait reçu en apanage l'Orléanais) et la "grande salle" de 62 m x 18 m (due à Charles V) où l'on voyait une peinture représentant le combat du "chien de Montargis". Richelieu et Louis XIV commencèrent le démantelement de la forteresse (le donjon fut rasé en 1697). Le château abrita pour un temps une filature puis, à partir de 1828, il fut livré aux trafiquants de matériaux.

HISTOIRE

Une tradition non vérifiable attribue à Clovis les premiers travaux de fortification du castrum de Montargis. Au XIIe siècle, un château fut élevé par les Courtenay et Philippe Auguste fit ériger un donjon.

Le château tel qu'on l'a connu avait été construit à la fin du XIVe siècle par Charles V. Il était célèbre dans toute l'Europe à cause de sa "grande salle des armes", richement ornée de lambris et de vitraux. C'est sur l'une des six cheminées de cette salle que Charles VIII fit représenter une scène racontée dans une vieille chanson de geste du XIIe siècle, le combat qu'engagea contre l'assassin de son maître le chien connu depuis sous le nom de "chien de Montargis".

Sous Charles VII, en 1427, le château fut assiégé par les Anglais de Warwick. Dunois et la Hire vinrent apporter leur aide. La situation fut sauvée par les habitants qui eurent l'idée d'éventrer les chaussées de plusieurs étangs voisins, ce qui, s'ajoutant à une crue du Loing et de l'Ouanne, permit de submerger les quartiers anglais. Une bannière aux armes de Warwick fut conservée jusqu'à la Révolution en souvenir de ce siège. Ce n'est que par la trahison de la femme d'un barbier que les Anglais, vaincus à Orléans, purent s'emparer ensuite pour un temps de Montargis.

Charles VII, reconnaissant, avait réuni la ville et le château à la couronne. Pourtant, un siècle plus tard, François Ier engagea le fief à sa belle-soeur Renée de France, fille de Louis XII et duchesse de Ferrare. Veuve, celle-ci vécut à Montargis de 1558 à 1575, faisant du château un refuge pour les protestants que pourchassait son gendre le duc de Guise. Elle fit faire de grands travaux par Jacques Androuet Du Cerceau. En 1612, Marie de Médicis, alors régente, racheta le duché de Montargis à ses héritiers; puis cette terre fut rattachée au duché d'Orléans.

En 1696, Louis XIV passa à Montargis et vit avec quelque ombrage le donjon du château; il le fit raser aussitôt, La Révolution engagea la lente destruction du château et les ruines furent mises en vente. Le peintre Girodet, espérant les sauver, en offrit 30000 F; mais un entrepreneur de démolition mit une enchère de 40000 F. En 1818, les ruines avaient encore fière allure. Mais quand Victor Hugo vint à Montargis en 1843, il ne trouva plus que des "tronçons informes".

JEAN-JACQUES BOUCHARD, fils d'un secrétaire du roi

Montargis, petite ville, mais la plus ressemblante à Paris qui se voit durant tout ce chemin pour la beauté des rues et gentillesse des bâtiments, et surtout du pont où il y a des maisons bâties de chaque côté comme sur le pont Notre-Dame. L'entrée y est fort belle à cause des vignes et des prés qui l'environnent; elle est commandée par un vieux château très ancien et très fortifié, où l'on dit qu'il y a la plus grande salle qui soit en France, et qu'autrefois les rois y célébraient leurs noces. Sur la cheminée est peinte l'histoire d'un chien qui combattit et tua celui qui avait assassiné son maître, quoi qu'il se fût armé de pied en cap contre cet animal. Le Loing y passe. (Jean-Jacques Bouchard, Voyage de Paris à Rome, 1630)

SÉBASTIEN LOCATELLI, prêtre italien

Arrivés en poste à Montargis, ville du duché d'Orléans, nous descendîmes au Chapeau Rouge, où l'on nous traita comme des cardinaux. Il y avait quantité de poissons de toute espèce. mais il nous fallut payer un écu par tête, et cela nous sembla un peu dur à digérer. Le lendemain matin, 8 novembre, nous nous promenâmes un peu dans Montargis. Le château, où se trouve une salle longue de cinquante de mes pas et large de quinze, mérite d'être vu; si on l'entrenait convenablement. il serait très beau, mais les princes demeurent habituellement à Paris et l' abandonnent, Dans cette salle se voit peinte sur une cheminée l'histoire d 'un chien. On monte à cette salle par un grand escalier en forme de croix, couvert d'une toiture entièrement en plomb que supporte une infinité de colonnettes de marbre. Je remarquai bien d'autres choses dignes d'êtres vues, si elle ne souffraient de l'inconstance française. La plupart des construction sont en bois, travaillé comme les dentelles anciennes ; les autres en pièces de charpente laissant entre elles des intervalles garnis de pierre et de chaux. (Sébastien Locatelli, Voyage en France, moeurs et coutumes françaises, 1664-1665.

GIRODET, peintre

Montargis, vieux berceau des nobles fils de France,

Vieux tombeau de l'Anglais qui sentit ta vaillance,

Toi dont le dévouement, source des grands exploits,

T'avait rendu l'amour et l'appui de tes rois,

Toi qui des lis courbés soutins la tige altière,

Doux pays où mon œil s'ouvrit à la lumière,

Je n'ai donc pu ravir aux serres des vautours

Ton château romantique et ses guerrières tours !

De la fille d'un roi, père de la patrie,

Noble castel, au temps de la chevalerie,

Qui vis ce chien fameux, vengeur de Mont-Didier,

Terrasser en champ clos son lâche meurtrier,

Où nos rois chevelus, simples sous la couronne,

Remplissant saintement les saints devoirs du trône,

Comme Vincenne a vu le plus grand des Louis,

Partageaient leurs longs jours entre Mars et Thémis,

Lorsqu'enfant j'admirais, dans ma joie idolâtre,

Tes noirs créneaux tranchant sur l'horizon bleuâtre,

Que j'entendais l'écho de tes arceaux déserts

Des cors de la forêt répéter les concerts,

Qu'assis sur ton rocher, je promenais ma vue

Dans les riants lointains d'une immense étendue,

Que, de là, j'abaissais mon regard recueilli

Sur des ormes plantés par la main de Sully,

Ah! qui m'eût dit qu'un jour, au pied de ta colline,

Je peindrais tes vieux murs et tes tours en ruine ?

(Girodet, Le Peintre, chant II, vers 37-62.)

HUGO

En septembre 1843, Victor Hugo venait de perdre Léopoldine. Pour dissiper son chagrin, il entreprit un court voyage à Nemours et Montargis. Là, il s'attrista devant les pauvres restes du château :

"Montargis m'est apparu égayé par un jour de foire, attristé par un jour de pluie. Les chèvres, les boeufs, les vaches baissaient leur tête oblique liée par une corde et tirée par un bouvier, les paysans endimanchés, les paysannes juchées sur leur charrette, encombraient les rues et les places. Partout le bruit, le mouvement, le choc des enchères, les éclats de rire; partout les boutiques en plein vent, les étoffes déployées, les vaisselles étalées à terre, les passequilles et les bimbeloteries; partout aussi la boue, l'ondée et les parapluies ouverts. Çà et là des tréteaux; une vieille femme debout sur un cabriolet, ornée d'une perruque jaune et d'un turban rouge à gland d'argent, offrait aux marchands de boeufs ébahis une poudre merveilleuse et montrait des vers solitaires dans les fioles; un saltimbanque coiffé de chiendent cabriolait sur des chaises cassées; les bateleurs étaient en verve; la foule était en joie; mais tous les paillasses du monde ne valent pas un rayon de soleil. La ville, entourée de verdure, baignée d'un côté par le Loing, de l'autre par le canal, est jolie… Il reste quelques tours de la vieille enceinte du treizième siècle dont les bourgeois ont fait des terrasses et des tonnelles pour leurs jardinets. Cà et là, le canal, bordé de tanneries, rappelle Louviers et Amiens. L'église qu'on nomme, je crois, Sainte-Marguerite, est un assez beau vaisseau du quinzième siècle. L'abside va jusqu'au seizième. Des gens d'esprit ont remplacé les anciennes verrières par d'affreuses vitrailles dans le goût du café turc. J'étais curieux de voir le château, ce magnifique château de Montargis, célèbre dans toute l'Europe, dont la grand'salle dépassait en longueur et en largeur la salle des Pas Perdus du palais de justice de Paris. Je suis monté sur la colline par un escalier entre deux maisons; j'ai franchi une haute porte-donjon du douzième siècle à archivolte romane; j'ai traversé plusieurs cours, et je suis arrivé ainsi jusque dans une claire-voie de bois peinte en gris fermant une allée d'arbres bas et touffus. J'ai poussé la claire-voie et je suis entré dans l'allée. Au bout de l'allée j'ai trouvé une maison, une grande maison triste et blanchâtre, tapissée de figuiers, composée d'un seul étage avec un pavillon à toit pointu et une terrasse d'où l'on voit la ville et la plaine; du reste solitaire, lézardée, délabrée, close, barricadée et déserte. Le jardin, plein de hautes herbes, envahi par la ronce et l'ortie, avait comme la maison quelque chose de farouche et de sauvage. Je cherchais des yeux à travers les branchages les hautes tours, les mâchicoulis sculptés, les créneaux formidables du château de Montargis. Rien ne m'apparaissait. Enfin, à force de fureter dans les broussailles, j'ai découvert je ne sais quels tronçons informes, des pans de mur rongés de mousse; j'ai fait quelques pas dans la fougère mouillée, et j'ai aperçu par une brèche sous des buissons le caveau circulaire, noir et voûté d'une tour. La tour a été rasée. J'ai fait quelques pas encore, et je me suis trouvé sur une vaste esplanade toute couverte de ciguë et de bouillon-blanc. Un fossé dégradé borde cette esplanade dont le contour ondule et dessine vaguement au regard le plan géométral d'un grand édifice; des renflements arrondis indiquent la place des tours. J'avais sous les yeux le château de Montargis. (Excursions hors Paris, 3 octobre)

STENDHAL

Stendhal était passé lui aussi à Montargis, en 1837. On lit, dans les Mémoires d'un Touriste : "Montargis. Petite ville assez insignifiante. Elle s'est fort embellie depuis 1814, qu'elle a pu jouir des réformes introduites par Siéyès, Mirabeau, Danton et autres grands hommes qu'il est de mode de calomnier parmi les pygmées actuels. Bon souper à l'hôtel de la Poste, fort bien meublé. Dans toute cette journée, je n'ai pas rencontré un seul postillon malhonnête; je paie à cinquante sous : plusieurs montent fort mal à cheval, ce qui me fâche. Je pensais qu'on pourrait faire une conscription de postillons si les soldats prussiens, poussés par les Russes, nous attaquent. Avant de partir, je vais voir la promenade située sur les bords du Loing et du canal de Briare; insignifiant."

MONTARGIS MADAME GUYON, APÔTRE DU QUIÉTISME

|

ENFANCE ET ADOLESCENCE

Jeanne Marie Bouvier de la Mothe naquit à Montargis en 1648, au 28 rue du Loing (dans la maison où le pape Pie VII sera hébergé en 1804). Son père était procureur du roi. Jusqu'à sa première communion, elle fut élevée dans les quatre couvents féminins de la ville. Son adolescence fut partagée entre la vie mondaine et la vie dévote ; ses lectures entre les livres de piété et les romans.

MARIAGE

Quand elle eut seize ans, son père conclut pour elle un mariage avec un riche parti de Montargis, le sieur Guyon, âgé de 34 ans, un des constructeurs du canal. Et voilà la toute jeune femme installée dans le riche hôtel Guyon, au 16 rue du Four-Dieu. Tracasseries incessantes de sa bellemère, maladies de son mari, cinq enfants très rapprochés, dont deux meurent très tôt, petite vérole qui lui abîme le visage : Jeanne Marie ne fut pas une épouse heureuse. Elle se réfugia dans la piété.

DECOUVERTE DU PUR AMOUR

Un jour, un Franciscain lui fit prendre conscience que c'est à l'intérieur d'elle-même qu'elle devait chercher Dieu, dans le silence de l'oraison. Ce fut pour elle une révélation et un moyen d'évasion contre lequel son mari ne put rien. A cette époque, son père le procureur hébergeait rue du Loing la fille de Fouquet qui, après l'arrestation de son père en 1664, vivait en semi-exil à Montargis; elle se nommait la marquise de Charost et devint l'amie de la jeune femme. Jeanne Marie Guyon était également très liée à la supérieure du couvent des Bénédictines de Montargis, et, sur ses conseils, elle conclut, en 1672 à la Madeleine, un mariage mystique avec l'Enfant-Jésus. Son directeur de conscience était un Barnabite d'une grande ferveur mystique, le père Lacombe ; il lui demandera de rédiger un récit de sa vie qui sera publié en 1720.

VEUVAGE

La mort de son mari, en 1676, décida Mme Guyon à rompre avec sa famille et ses deux fils, pour tenter de communiquer aux autres son "pur amour de Dieu". Elle partit donc à Paris avec sa dernière-née.

VOYAGES

A partir de là, elle voyagea : Gex, Thonon, Turin, Grenoble, Marseille, Gênes, Chambéry, Dijon. Dans des couvents, devant des assemblées pieuses, elle prenait la parole, enseignant le secret d'accueillir Dieu dans le silence de son coeur. L'affluence était grande, les évêques la réclamaient En 1684, elle résuma sa méthode dans un petit traité intitulé Moyen court et facile de faire oraison, qui eut de nombreuses éditions. En même temps, elle faisait circuler des copies manuscrites d'un long poème en prose, Torrents spirituels. Plus tard, elle donnera une Explication de l'Ecriture sainte en 20 volumes.

PREMIERS ENNUIS

Quand elle revint à Paris, en 1686, le milieu clérical s'inquiéta un peu de cette mystique à la mode, qui n'appartenait à aucun groupe officiellement constitué. De plus, Rome condamna le "quiétisme" du théologien espagnol Molinos et on se demanda si le mysticisme de cette Mme Guyon ne ressemblait pas beaucoup à cette doctrine hérétique. Pour cette raison, en 1688-1689, Mme Guyon fut isolée et internée au couvent de la Visitation.

ENTRE FENELON ET BOSSUET

Une fois libérée, elle fit la connaissance de Fénelon, le précepteur du duc de Bourgogne. Bientôt elle fonda avec lui la "Confrérie du Pur Amour" qui rassembla les Chevreuse, les Beauvillier, les Charost, les duchesses de Guiche et de Mortemart, ainsi que Mme de Maintenon qui lui demanda de venir parler devant les jeunes filles de Saint-Cyr. Mais Bossuet s'inquiétait et fit examiner les thèses de Mme Guyon par des sommités religieuses réunies sous l'appellation de "Conférences d'lssy". En 1694, on lui demanda de rédiger des "Justifications".

EN PRISON

Le 27 décembre 1695, on la fit arrêter. Pendant sept ans, elle fut incarcérée dans des conditions assez dures à Vincennes, à Vaugirard, à la Bastille. Mais jamais elle n'accepta de céder sur quelque point que ce fût. Alors, le combat se développa à propos du quiétisme entre Fénelon, qui défendait les positions mystiques, et Bossuet. Le pape finit par trancher en condamnant Fénelon, qui se soumit.

A BLOIS

Mme Guyon fut libérée en 1703, pour être assignée à résidence chez son fils près de Blois. Elle attendit la mort, sans aigreur contre ceux qui l'avaient persécutée, en composant des cantiques. Elle vit mourir les anciens fidèles de sa petite société, le duc de Chevreuse et Beauvillier qui se fit inhumer dans l'église des Bénédictines de Montargis. Elle même sera inhumée, en 1717, dans le cloître des Récollets.

HISTOIRE DU CRÂNE DE MADAME GUYON

Quand Mme Guyon mourut. sa famille voulut conserver sa tête, et le crâne fut scié pour autopsie. La relique fut ensuite récupérée, à la Révolution, par l'économe du Grand Séminaire d'Orléans, puis transmise au directeur du Petit Séminaire qui "aimait les choses curieuses". Ce dernier en fit don à son élève, Desnoyers, qui la déposa au Musée Historique d'Orléans après avoir fait diverses observations phrénologiques: l'âme ardente de Mme Guyon expliquerait "le développement de la base" de la tête; l'incapacité de son intelligence à contrôler les affections du coeur expliquerait "le rétrécissement des lobes frontaux et l'abaissement du front" ! Ces analyses faites, Desnoyers, conservateur du Musée, aurait utilisé le crâne comme "boîte à clous". Enfin, sur ordre du maire Eugène Turbat. l'objet fut rendu à la famille et inhumé à Suèvres dans la chapelle Saint-Lubin.

LE BIGNON FIEF DES MIRABEAU

|

VICTOR RIQUETTI, MARQUIS DE MIRABEAU

Quand il eut dépassé la trentaine, le marquis de Mirabeau (à Perthuis, dans le Vaucluse) décida d'abandonner la carrière des armes et d'acheter un fief près de Paris. Il jeta son dévolu, en 1747, sur un château construit au Bignon par Charles de Melun au XVIe siècle : "un panier d'herbe si drôlement mélangé d'arbres, de bocages, d'eaux et de cultures qu'on dirait que tous les oiseaux de la contrée s'y sont donné rendez-vous"; tout le contraire, donc, des garrigues de Provence. Il venait y passer la belle saison en compagnie d'amis, de voisins et, à partir de 1761, de Mme de Pailly, sa maîtresse.

C'est là que vint au monde son premier fils, le comte Honoré Gabriel, dont la laideur naturelle allait bientôt s'accroître des séquelles d'une petite-vérole mal soignée; puis, en 1754, naquit son second fils, le vicomte.

Le marquis de Mirabeau — qui, au Bignon, jouait au "seigneur de village" — se voulait économiste et théoricien dans la lignée des physiocrates. Il passait ses journées à écrire et de ses loisirs studieux sortirent, entre autres, L'Ami des Hommes (1756) et La Théorie de l'Impôt (1760). Ce dernier ouvrage lui valut une brève incarcération à Vincennes et un non moins bref exil… au Bignon (mais en hiver!).

Bientôt, son principal souci fut son fils Honoré Gabriel, qui manifestait de plus en plus clairement un intérêt précoce pour tout ce qui portait jupon : pour commencer, la fille de son précepteur, M. Poisson, puis sa propre sœur Louise, puis Mme de Pailly, la maîtresse de son père, enfin (provisoirement!) Émilie, la fille unique du marquis de Marignane, qu'il compromit si effrontément que le marquis dut la lui donner pour femme.

A partir de 1774, Émilie vint souvent se réfugier au Bignon, délaissée par un mari qui passait le plus clair de son temps en prison. Le marquis, qui avait maintenant la soixantaine, trouvait quelques satisfactions dans la présence de sa belle-fille au Bignon : "Ton père est toute la journée à m'embrasser depuis la plante des cheveux jusqu'au menton", écrira-t-elle un jour à son mari qui, lui, en embrassait bien d'autres…

Le marquis de Mirabeau — à qui ses écrits avaient donné quelque célébrité — mourut le 13 juillet 1789, après avoir souffert de toutes les frasques de son fils : son aventure avec Sophie de Monnier, sa condamnation à mort pour enlèvement, son incarcération à Vincennes, sa séparation définitive d'avec son épouse, ses débuts à l'Assemblée où ce jeune noble, très attaché à sa noblesse, était devenu le porte-parole du tiers…

Le poème de Louis-Ange Poisson de la Chabeaussière

Louis-Ange Poisson de la Chabeaussière (1710-1795) fut choisi en 1753 par le marquis de Mirabeau comme gouverneur pour son fils aîné Gabriel, qui n'avait pas encore cinq ans. Il vint habiter au Bignon avec sa femme. Il s'acquitta tant bien que mal de cette tâche difficile jusquen 1763. Cette année-là, le marquis lui proposa de rester au Bignon comme régisseur de la propriété. Mais Poisson de la Chabeaussière refusa, préférant aller à Ganges, en Limousin, comme directeur des mines. La proposition du marquis lui inspira un long poème de 301 octosyllabes, dans lequel il fait une pittoresque description du Bignon et de ses hôtes.

Voici le château : Voici l'intérieur : Voici la mère du marquis : |

Sur sa tête une pyramide Voici le marquis : Et maintenant les valets : Aussi notre Poisson n'a-t-il nulle envie |

HONORE GABRIEL RIQUETTI, COMTE DE MIRABEAU

Né au Bignon le 9 mars 1749, le comte Honoré Gabriel portait le nom de Pierre-Buffière, un fief du Limousin qui appartenait à la famille. Assez laid dès sa naissance, le visage marqué de petite-vérole, il n'attirait guère l'affection de son père, mais il plaisait aux femmes. Il avait commencé sa carrière amoureuse à treize ans en déniaisant la fille de son précepteur. Il l'avait continuée en garnison à Saintes, ce qui l'avait conduit dans la forteresse de l'île de Ré où il séduisit la soeur du geôlier… Participant ensuite à l'expédition de Corse, il fit bien son devoir de soldat, mais sans oublier de satisfaire sa nature gaillarde, d'abord avec la tendre et furieuse Maria-Angela, puis avec Mme C…, une ardente Italienne, puis avec l'intendante Chardon qui avait eu Lauzun parmi ses multiples amants, enfin avec une Romaine volcanique, Carli, chez laquelle il faillit se faire surprendre par le mari… A son retour de Corse, il s'arrêta à Mirabeau où il trouva sa soeur Louise mariée au marquis de Cabris. Et la bonne société d'Aix commença vite à s'inquiéter d'une liaison évidemment incestueuse entre le frère et celle que l'ingrat, six ans plus tard, décrira comme "une Messaline et une prostituée".

Né au Bignon le 9 mars 1749, le comte Honoré Gabriel portait le nom de Pierre-Buffière, un fief du Limousin qui appartenait à la famille. Assez laid dès sa naissance, le visage marqué de petite-vérole, il n'attirait guère l'affection de son père, mais il plaisait aux femmes. Il avait commencé sa carrière amoureuse à treize ans en déniaisant la fille de son précepteur. Il l'avait continuée en garnison à Saintes, ce qui l'avait conduit dans la forteresse de l'île de Ré où il séduisit la soeur du geôlier… Participant ensuite à l'expédition de Corse, il fit bien son devoir de soldat, mais sans oublier de satisfaire sa nature gaillarde, d'abord avec la tendre et furieuse Maria-Angela, puis avec Mme C…, une ardente Italienne, puis avec l'intendante Chardon qui avait eu Lauzun parmi ses multiples amants, enfin avec une Romaine volcanique, Carli, chez laquelle il faillit se faire surprendre par le mari… A son retour de Corse, il s'arrêta à Mirabeau où il trouva sa soeur Louise mariée au marquis de Cabris. Et la bonne société d'Aix commença vite à s'inquiéter d'une liaison évidemment incestueuse entre le frère et celle que l'ingrat, six ans plus tard, décrira comme "une Messaline et une prostituée".

Dès le début de 1771, Mirabeau, marchant sur les traces de Lauzun, se lança à la conquête des dames de la Cour et, cette année-là, ses succès furent sans nombre (on donna pourtant le chiffre de 67!). Pensant alors qu'un riche mariage améliorerait sa situation, il porta ses vues sur Emilie de Covet, la fille unique du marquis de Marignane. Elle avait 20 ans et devait épouser M. de la Valette. Un soir, Mirabeau s'introduisit dans sa chambre et, au matin, il se montra à la fenêtre dans une tenue qui laissait entendre qu'il avait passé la nuit avec elle : ce procédé peu élégant lui permit d'obtenir l'héritière qu'il convoitait et de l'épouser à Aix le 23 juin 1772.

Mais le futur tribun accumulait les dettes. Une lettre de cachet (qu'il avait d'ailleurs sollicitée pour échapper à ses créanciers) l'exila dans son château de Mirabeau… dont il commença à vendre les meubles. Son père dut le faire incarcérer au château d'If (où il devint l'amant de la femme du cantinier), puis au château de Joux, près de Pontarlier (où il devint l'amant de la soeur du procureur du roi au tribunal du baillage). C'est là qu'il rencontra l'épouse du premier président honoraire de la Chambre des Comptes de Dole, Sophie de Monnier. Quittant la forteresse de Pontarlier, il prépara l'enlèvement de celle qui était, bien sûr, devenue sa maîtresse; ce qui fut fait quelques mois plus tard, au nez du barbon que sa jeune femme avait consciencieusement dépouillé avant de le quitter. C'est en Hollande, où le couple s'était réfugié, que Mirabeau se découvrit pamphlétaire et révolutionnaire… par besoin d'argent. En effet, renonçant pour un temps aux contes polissons et autres textes érotiques qu'il aimait à écrire, il accepta l'offre des frères van Haren de rédiger un livre pour inciter à la révolte les Allemands "vendus par leurs princes à l'Angleterre" (1776). Mais l'escapade des amants devait s'achever en mai 1777 : M. de Monnier avait obtenu l'extradition des deux fugitifs. La jeune femme, enceinte, fut placée dans une maison de correction rue de Charonne et Mirabeau enfermé à Vincennes, tout près de la cellule du marquis de Sade. Est-ce l'influence de son illustre voisin ? Mirabeau passa ses trois années de captivité en écrivant ses célèbres Lettres à Sophie, d'une rare impudicité. Après son accouchement, Sophie avait été transférée au couvent des Saintes Claires de Gien. Dès qu'il fut libéré, Mirabeau réussit à s'introduire dans le couvent, déguisé en colporteur d'images; revoir sa maîtresse suffit à éteindre ses dernières ardeurs et, bientôt, il lui écrivit une lettre de rupture.

Il ne lui restait plus qu'à trouver des femmes qui acceptent de subvenir à tous ses beoins et de l'entretenir, ce qui lui fut facile: d'abord une comédienne, la Saint-Hubertin, puis Amélie de Nehra (anagramme de Van Haren), puis Mme Le Jay, la femme d'un libraire, ces deux dernières ne tardant pas à en venir aux mains.

Mirabeau s'enfonçait dans cette vie voluptueuse et déréglée lorsque, en 1788, Louis XVI décida de convoquer les Etats Généraux. Le jeune Provençal comprit que la politique pourrait lui fournir tout ce qu'il aimait, l'argent et la gloire. Mme de Nehra paya les frais de sa campagne électorale : il fut élu à la fois à Aix et à Marseille et… il entra dans l'Histoire.

Quant à Sophie de Monnier, devenue veuve en 1789, elle songea à se remarier avec un capitaine de cavalerie. Mais celui-ci mourut avant la noce et Sophie préféra mourir en s'asphyxiant au charbon de bois. Mirabeau apprit la nouvelle en montant à la tribune de l'Assemblée : il ne manifesta aucune émotion…

MIRABEAU VU PAR CHATEAUBRIAND

Mêlé par les désordres et les hasards de sa vie aux plus grands événements et à l'existence des repris de justice, des ravisseurs et des aventuriers, Mirabeau, tribun de l'aristocratie, député de la démocratie, avait du Gracchus et du don Juan, du Catilina et du Gusman d'Alfarache, du cardinal de Richelieu et du cardinal de Retz, du roué de la Régence et du sauvage de la Révolution. […] La laideur de Mirabeau, appliquée sur le fond de beauté particulière à sa race, produisait une sorte de puissante figure du Jugement dernier de Michel Ange, compatriote des Arrighetti. Les sillons creusés par la petite-vérole sur le visage de l'orateur avaient plutôt l'air d'escarres laissés par la flamme. La nature semblait avoir moulé sa tête pour l'empire ou pour le gibet, taillé ses bras pour étreindre une nation ou pour enlever une femme. […] Mirabeau tenait de son père et de son oncle qui, comme Saint-Simon, écrivaient à la diable des pages immortelles. […] Il tirait son énergie de ses vices; ces vices ne naissaient pas d'un tempérament frigide, ils portaient sur des passions profondes, brûlantes, orageuses. Le cynisme des moeurs ramène dans la société, en annihilant le sens moral, une sorte de barbares; ces barbares de la civilisation, propres à détruire comme les Goths, n'ont pas la puissance de fonder comme eux : ceux-ci étaient les énormes enfants d'une nature vierge, ceux-là sont les avortons monstrueux d'une nature dépravée. […] Cependant, Mirabeau ne manquait pas d'orgueil; il se vantait outrageusement; bien qu'il se fût constitué marchand de drap pour être élu par le tiers-état (l'ordre de la noblesse ayant eu l'honorable folie de le rejeter), il était épris de sa naissance : oiseau hagard, dont le nid fut entre quatre tourelles, dit son père. Il n'oubliait pas qu'il avait paru à la cour, monté dans les carrosses et chassé avec le Roi. Il exigeait qu'on le qualifiât du titre de comte; il tenait à ses couleurs, et couvrit ses gens de livrée quand tout le monde la quitta. (Chateaubriand, Mémoires d'Outre-Tombe, V,12)

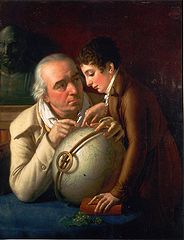

MONTARGIS GIRODET-TRIOSON (1767-1824)

|

Dans le néo-classicisme français, Girodet tient une place particulière : un goût certain de l'étrange, une tendance à l'irréel, sinon au maniérisme, le séparent de son maître David. Il est en quelque sorte plus nordique que les autres artistes français de cette période; il a permis au néo-classicisme d'être aussi un art visionnaire el fantastique, participant ainsi à l'expression des tendances qui constitueront le romantisme.

Anne-Louis Girodet de Roussy naquit à Montargis le 5 janvier 1767. Son père, directeur des domaines du duc d'Orléans, l'envoya très jeune à Paris, où il fut protégé par un ami de la famille, le docteur Trioson, qui lui donna son nom.

Le docteur Trioson donne une leçon de géograhie

Girodet qui, très tôt, avait affirmé sa volonté de peindre, fut placé dès 1785 dans l'atelier de David. A vingt ans, il échoua au concours du prix de Rome avec Nabuchodonosor fait tuer les enfants de Sédécias (au musée du Mans), obtint le second prix l'année suivante avec La mort de Tatius (au musée d'Angers) et le premier grand prix en 1789 avec un Joseph reconnu par ses frères (Ecole des Beaux-Arts). De cette année date une Déposition de croix (dans l'église de Montesquieu-Volvestre en Haute-Garonne), déjà assez romantique.

A la villa Médicis, Girodet produisit essentiellement :

- 1791, Le Sommeil d'Endymion (au Louvre) qui eut grand succès au salon de 1793.

- 1792, Hippocrate refusant les présents d' Artaxerxès (à la Faculté de Médecine), dont Baudelaire a apprécié la "superbe ordonnance", le "fini excellent" et les "détails spirituels".

Girodet profita de son séjour pour visiter l'Italie, jusqu'à Naples, puis il revint en France par Venise et Gênes.

De retour à Paris en 1797, il s'installa dans un logement au Louvre et continua à produire, préparant, pour gagner sa vie, des illustrations destinées aux ouvrages de Didot, entre autres une édition de l'Enéide, et faisant plusieurs portraits.

Parmi ses nombreuses oeuvres, on peut retenir :

- 1799 : Mademoiselle Lange en Danaé (au musée de Minneapolis, esquisses à Carnavalet et à Montargis) : pour se venger d'une actrice, Mlle Lange, Girodet la caricatura sous forme d'une Danaé qui, au lieu d'accueillir dans son sein la mythologique pluie d'or, reçoit dans sa tunique des pièces d'or bien réelles, pendant qu'un dindon fait la roue dans un coin du tableau.

- 1802 : Apothéose des héros français morts pour la patrie ou Ombres des héros français reçus par Ossian dans le paradis d'Odin, tableau commandé par Bonaparte pour décorer la Malmaison. "Girodet est fou, aurait dit son maître David; ce sont des personnages de cristal qu'il nous fait là"; de fait, le foisonnement incohérent de ces dieux et héros transparents, la lumière nacrée annonçaient les futures recherches du symbolisme.

- 1806 : Scène du Déluge (au Louvre), dont David faisait grand cas, en disant : "C'est la fierté de Michel-Ange, unie à la grâce de Raphaël''.

- 1808 : Les Funérailles d'Atala (au Louvre, réplique à Montargis), illustrant la scène célèbre du roman de Chateaubriand. (Baudelaire : "L'Atala de Girodet est, quoi qu'en pensent certains farceurs qui seront tout à l'heure bien vieux, un drame de beaucoup supérieur à une foule de fadaises modernes innommables.")

- 1808 : Napoléon recevant les clefs de Vienne (musée du château de Versailles)

- 1809 : Portrait de Chateaubriand, "Girodet avait mis la dernière main à mon portrait. Il le fit noir comme j'étais alors; mais il le remplit de son génie. M. Denon reçut le chef-d'oeuvre pour le Salon; en noble courtisan, il le mit prudemment à l'écart. Quand Bonaparte passa sa revue de la galerie, après avoir regardé les tableaux, il dit: Où est le portrait de Chateaubriand? Il savait qu'il devait y être: on fut obligé de tirer le proscrit de sa cachette. Bonaparte, dont la bouffée généreuse était exhalée, dit, en regardant le portrait: Il a l'air d'un conspirateur qui descend par la cheminée." (Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe)

- 1810 : La Révolte du Caire (château de Versailles) tableau qui fut sans cesse reproduit dans les écoles de dessin.

- 1811 et années suivantes : décoration des appartements de l'empereur et de l'impératrice à Compiègne (après une rétrospective au Salon de 1814, Girodet est reçu membre de l'Académie des Beaux-Arts).

- 1819 : Pygmalion et Galatée (à Compiègne), qu'il conçut comme un hommage à la sculpture.

- 1824 : portraits des généraux vendéens Bonchamps et Cathelineau.

Gravement malade, Girodet mourut en novembre 1824 des suites d'une opération (par le docteur Larrey). Chateaubriand attacha sur le cercueil les insignes d'officier de la Légion d'Honneur, que le roi avait accordés à sa mémoire. Son coeur est conservé dans l'église de Montargis.

Après la mort de Girodet, on publia quelques-uns de ses écrits théoriques (Considérations sur le génie particulier à la peinture et à la poésie, Dissertation sur la grâce, considérée comme attribut de la beauté, De l'originalité dans les arts du dessin, De l'ordonnance en peinture).

Girodet est aussi l'auteur de traductions-imitations illustrées de poètes tels que Sapho, Bion, Moschus, Anacréon, Virgile, Ossian. Baudelaire a apprécié cet aspect de son talent : "Girodet a traduit Anacréon, et son pinceau a toujours trempé aux sources les plus littéraires".

Girodet a composé également un long poème en six chants, intitulé Le Peintre, dans lequel on découvre sa grande culture classique, son goût déjà romantique pour la nature et les vieux châteaux en ruines comme ceux de Montargis et Châtillon-Coligny, sa grande culture artistique; on y trouve une relation de son voyage en Italie, une évocation de la Grèce, de l'Orient, de l'Ecosse et de l'Amérique; il y développe enfm ses idées sur l'art et sur son pouvoir d'humaniser les hommes.

Voir P.A. Coupin : Oeuvres posthumes de Girodet-Trioson, peintre d'histoire, suivies de sa correspondance, précédées dune notice historique et mises en ordre par P.-A. Coupin, 2 vol., 1829. [Bibl. d'Orléans, D 2983, Rés.]

Girodet, Auto-portrait

LA DUCHESSE D'ABRANTÈS PARLE DE GIRODET DANS SES MÉMOIRES

J'ai connu particulièrement Girodet, et j'ai pu apprécier son esprit, son talent et tout ce qui en faisait un homme supérieur. Mais il était passionné, irascible. Cette même année de 1800 lui en vit donner une preuve qui pouvait ternir son beau caractère. Une femme célèbre par sa beauté et son talent dramatique lui avait fait faire son portrait. L'ouvrage achevé, elle ne le trouva pas à son gré, voulut contester sur quelques points convenus. Il y eut discussion. Girodet n'avait pas encore tort. Il fut blessé. Un propos tout à fait inconvenant, que le mari eut l'imprudence de tenir et qui fut redit à l'artiste susceptible, acheva de le mettre en fureur. Il donne quatre coups de couteau dans le tableau et le renvoie dans cet état à Mme S ... en lui disant qu'elle pouvait disposer non seulement du portrait, mais du prix qu'elle avait destiné à l'acquittement du marché convenu et qu'il allait se payer à sa manière. Si Girodet n'avait pas été plus loin, si la menace s'était bornée à ne donner que de la frayeur, tout était bien. Mais il alla plus loin et, dès lors, il eut tort. Le Salon était encore ouvert pour plusieurs jours. On ne conçoit pas la rapidité avec laquelle son pinceau fut conduit, mais il est de fait que huit jours au plus après le renvoi du portrait, il parut dans le Salon de l'Exposition un tableau de la grandeur à peu près de deux pieds et demi sur quatre, dont le sujet compliqué avait dû à lui seul être l'objet d'un long travail. Ce tableau était placé dans l'angle à gauche de la porte qui mène aujourd'hui à la seconde galerie de l'Exposition moderne. Dès qu'il parut, tous les autres tableaux furent désertés. On s'étouffait devant celui-ci.

Il représentait l'intérieur d'un grenier. Dans un des coins était un lit à peine couvert par une méchante paillasse et une couverture percée. Sur cette paillasse était à demi couchée une jeune et jolie personne coiffée avec des plumes de paon et n'ayant pour tout vêtement qu'une tunique de gaze laissant voir des jambes d'une grosseur extraordinaire. Elle tenait cette gaze des deux mains pour y recevoir une pluie de pièces d'or qui tombait par le toit de la mansarde. Près du lit était une lampe dont la lueur brillante attirait une foule de papillons et de mouches luisantes qui tous venaient se brûler à cette lumière traîtresse. Sous le lit on voyait un énorme dindon étendant une de ses palles à laquelle on voyait un bel anneau nuptial. Dans un coin bien obscur, on apercevait une vieille femme mise en mendiante et ressemblant parfaitement à une vieille malheureuse qui demandait l'aumône à la porte d'Orléans et qui était, disait-on, la mère de l'original du tableau coupé dont on retrouvait la parfaite ressemblance dans la Danaé du châlit. à laquelle au reste la vanité présentait un miroir. Puis il y avait encore d'autres allusions, comme une grenouille qui s'enflait tellement qu'elle crevait, et une foule de choses plaisantes que j'ai oubliées depuis que je n'ai vu ce tableau. J'en ai parlé depuis à Girodet. Il m'a témoigné ressentir quelque regret de s'être laissé emporter à une vengeance peut-être trop forte. - Mais aussi elle m'avait bien offensé ! disait-il. Je ne sais si cc fut un sentiment de retour sur lui-même ou le poids des sollicitations répétées des amis de la Danaé qui eurent le pouvoir de fléchir Girodet. Il n'a jamais voulu me répondre à cet égard. Le fait est que le malheureux tableau ne demeura exposé que peu de jours. Il fut enlevé, mais pas avant néanmoins que la foule avide n'ait eu le temps de satisfaire une curiosité maligne excitée par une intention plus maligne encore.

DANS SES ROMANS, BALZAC FAIT SOUVENT ALLUSION AUX TABLEAUX DE GIRODET

- Le peintre Théodore de Sornmervieux, "sept ans auparavant, avait remporté le grand prix de peinture. Il revenait de Rome. Son âme était nourrie de poésie, ses yeux rassasiés de Raphaël et de Michel-Ange." Et son ami Glrodet lui dit: "Faisons plutôt des vers et traduisons les Anciens; il y a plus de gloire à en attendre que de nos malheureuses toiles". (La Maison du Chat-qui-pelote)

- Clara était "une jeune personne pâle, et semblable à ces déités écossaises que Girodet a placées dans son immense composition des Premiers Français reçus par Ossian" (Le Bal de Sceaux)

- "Le visage de l'inconnue possédait cette poésie que Girodet donnait à ses figures fantastiques." (La Bourse)

- "Une tête d'homme aussi gracieuse que celle de l'Endymion, chef-d'oeuvre de Girodet." (La Vendetta)

- Raoul Nathan "tient habituellement l'une de ses mains dans son gilet ouvert dans une pose que le portrait de monsieur de Chateaubriand par Girodet a rendue célèbre". (Une Fille d'Ève)

- Béatrix avait "cette abondante chevelure d'ange que le pinceau de Glrodet a tant cultivée et qui ressemble à des flots de lumière". (Béatrix)

- Madame de Rochefide "avait imaginé de se donner l'air vierge en rappelant, par beaucoup d'étoffes blanches, les filles en a d'Ossian, si poétiquement peintes par Glrodet". (Béatrix)

- Un conseil de Blondet : "Donnez-vous corps et âme, mais gardez à la main votre monnaie, comme le vieux du Déluge de Glrodet". (Secrets de la princesse de Cadignan)

- Le portrait de Zambinella "a servi plus tard pour l'Endymion de Girodet, vous avez pu en reconnaître le type dans l'Adonis". (Sarrasine)

- Le visage du capitaine Montafiore était "assez semblable au type qui a fourni le jeune Turc mourant à Glrodet dans son tableau de La Révolte du Caire" (Les Marana)

CONFLANS-SUR-LOING LE BARON HENRI DE TRIQUETI

|

- C'est à Conflans, au château du Perthuis, que naquit Henri Joseph François baron de Triqueti le 24 octobre 1804. La famille était d'origine piémontaise. Son père avait été représentant du roi de Sardaigne à la cour de Russie.

- Il consacra sa vie à la sculpture, exposant dans les Salons de 1831 à 1861, remportant la médaille de 1ère classe en 1859.

- Il travailla beaucoup pour les monuments parisiens (portes de l'église de la Madeleine) ainsi que, sur une commande de la reine Victoria, pour la chapelle de Windsor. On voit trois de ses oeuvres dans l'église de Montargis (une Pieta, une tête de Christ, un Christ en croix).

- Il a publié, en 1861, une étude sur Trois musées de Londres (le British Museum, la National Gallery, le South Kensington Museum).

- Il perdit son fils unique, tué sur les Champs-Elysées en voulant arrêter un cheval emballé. Sa fille Blanche devint Mme Lée Childe (auteur de Un hiver au Caire, dont Pierre Loti parle dans Propos d'exil).

- Protestant, Triqueti est l'auteur d'une suite de discours adressés aux jeunes apprentis (Les Ouvriers selon Dieu et leurs oeuvres), ainsi que d'une étude sur Les premiers jours du protestantisme en France, jusqu'en 1559 (parue en 1859).

- Triqueti est mort à Paris le 11 mai 1874.

Le baron de Triqueti et sa famille s'étaient implantés dans toute la basse vallée de l'Ouanne, entre Conflans et Gy-les-Nonnains.

- Le PERTHUIS fut acheté en 1787 par le baron Michel de Triqueti, consul de Sardaigne; c'est là que naquit son fils Henri. On voit dans la bibliothèque du château une cheminée de Triqueti et une sculpture représentant une jeune femme et deux enfants (qui seraient son fils et sa fille Blanche).

- A VARENNES, au-dessus de la porte, un bas-relief sculpté en 1858 pour sa fille Blanche représente une biche en arrêt devant un génie.

- CHANGY, après avoir appartenu, du XVe au XVIIe, à une branche bâtarde de la famille de Courtenay, puis, plus tard, au comte de Genouilly, capitaine des Vaisseaux du Roi, fut également acheté par Triqueti.

- Dans l'église de GY-LES-NONNAINS, un vitrail porte cette inscription: "Monseigneur Dupanloup visite pour la 1ère fois (mai 1863) les soeurs de Ste Marie d'Angers que Mr le baron de Triqueti vient d'appeler à Gy-les-Nonains pour y élever les enfants et soigner les malades. Par cette fondation Mr le baron Eugène de Triqueti rattache dans la paroisse de Gy-les-Nonains le présent au passé. Me Gabriel Leroy curé. Mr Cosme Rameau maire. Exvoto 1878. Lorin 1894."

- A CONFLANS, on voit, dans le cimetière, la sépulture des Triqueti, "d'un élégant romantisme tardif'.

Triqueti : les portes de l'église de la Madeleine à Paris, des portes de génie

par Isabelle Leroy-Jay Lemaistre (La Sculpture française au XIXe siècle, 1986)

Si le nombre de sculptures réalisées à la Madeleine ont pu encourir les foudres de certains catholiques avancés, les portes de bronze créées par Triqueti recueillirent un assentiment presque général et elles comptent à l'heure actuelle parmi les oeuvres les plus réussies de la sculpture religieuse du XIXe siècle. Comme Félicie de Fauveau, Bion et Duseigneur, Triqueti manifeste une foi chrétienne profonde qui le fait, malgré sa conversion au protestantisme, admettre par les catholiques libéraux au nombre des sculpteurs dignes de traiter les sujets religieux. De la commande à la mise en place, sept années furent nécessaires à la fabrication de ces portes de bronze décorées de huit panneaux carrés et d'un linteau rectangulaire, le tout montrant les dix commandements de la Loi de Moïse. Pour illustrer le cinquième commandement Non occides, Triqueti présente la mort d'Abel pleuré par Adam et Eve tandis que Cam et sa famille sont maudits à jamais : autour d'Abel s'organisent les premières funérailles, tandis que Caïn, soudainement grandi, héros malheureux, devient l'image de l'humanité et de toute son infinie et riche noirceur[ ... ]; si le visage d'Abel exprime les visions célestes qui sont les siennes, l'importance accordée au criminel, si grand et terrible dans son malheur, rapproche Triqueti de Byron, dont le drame de Caïn (1821) influença toute une génération romantique. Stylistiquement, Triqueti s'est inspiré des portes du Baptistère de Florence ducs à Ghiberti. [Toutefois], moins encombrés de détails pittoresques et plus fermes de relief, les panneaux de la Madeleine sont beaucoup plus lisibles de loin que ceux de Ghiberti. Partout Triqueti fait oeuvre de créateur et l'on sent, à travers toutes ces scènes de l'Ancien Testament, sa riche culture religieuse et sa profonde foi chrétienne. Il se plie là aux conseils de Montalembert qui préconisait un retour à la foi naïve et au mysticisme du Moyen Age et des débuts de la Renaissance, car cet art était catholique avant tout.

"Tu ne commettras pas l'adultère"

COURTENAY ARISTIDE BRUANT

|

Aristide Bruant naît à Courtenay le 6 mai 1851. Le curé de Courtenay lui apprend le latin, le solfège et le plain-chant. A 12 ans, il entre au lycée de Sens où il fait de bonnes études classiques.

Ses parents, contraints d'aller vivre à Paris, connaissent la misère. Le jeune Aristide, d'abord saute-ruisseau chez un avoué, puis apprenti bijoutier, se fait engager, en 1895, à la Compagnie des Chemins de fer du Nord.

Tout en continuant à travailler au Chemin de fer, le soir il chante sur diverses scènes : son personnage, à cette époque, c'est le "gandin" (jaquette, gilet, pantalon bois de rose, haut de forme). Quand il est sûr de son succès, il démissionne des Chemins de fer et s'inscrit à la Société des Auteurs et compositeurs de musique.

Après des années d'errances nocturnes dans les bas-quartiers de Paris, il se livre à de véritables enquêtes sociologiques et linguistiques sur le milieu parisien, hantant les bouges, les beuglants, les bouchons, les assommoirs.

Son ascension comme chansonnier est irrésistible. Il passe à l'Époque, à la Scala, au Concert de l'Horloge sur les Champs-Élysées… Un jour, abandonnant son personnage de dandy, il se compose la silhouette qu'immortalisera l'affiche de Toulouse-Lautrec : veste et pantalon de velours côtelé noir, grand sombrero, chemise rouge, botte et cache-nez jeté comme un flamme sur l'épaule.

Bientôt Bruant est introduit au cabaret du Chat Noir, que dirige Rodolphe de Salis boulevard Rochechouart. Il compose la fameuse chanson : "Je cherche fortune / Autour du Chat Noir / Au clair de la lune / A Montmartre le soir…".

En 1885, il reprend le Chat Noir à son compte, à l'enseigne du Mirliton. Pour cela, il s'endette. Le premier soir, il n'a que trois clients… et qui ne renouvellent même pas leur consommation. Outré, Bruant les engueule… et les bourgeois sont ravis. Il vient de trouver le "truc" qui attirera chez lui les snobs : houspiller systématiquement les bourgeois qui viennent s'encanailler dans son cabaret ("Ah c'te gueule, c'te gueule, c'te binette, ah c'te gueule, c'te binette qu'il a !").

Pendant dix ans, Aristide Bruant arrondit son bas de laine. Il travaille au Mirliton et habite sur la butte Montmartre, 16 rue Cortot, une vieille maison entourée d'un grand parc avec chenil, poulailler, pigeonnier.

En 1896, il se retire à Courtenay, gardant néanmoins une maison à Paris pour la mauvaise saison. Il achète une ferme avec 25 hectares de terres et bois, le moulin sur le Cléry et le domaine de Liffert. Il a fermier, jardinier et garde-chasse. Il est membre du Comice agricole de l'arrondissement de Montargis. En 1912, il se fait construire, sur la hauteur, une maison au milieu des bois de Liffert. Il refuse durement que l'on vienne chasser sur ses terres ou que l'on emprunte le chemin du moulin.

En 1898, Bruant se présente à la députation à Belleville, sous l'étiquette "Républicain, socialiste et patriote". Il n'obtint que 525 voix ! C'est qu'on comprit mal que ce Bruant soit devenu propriétaire terrien et ait accumulé une petite fortune en chantant la misère des gueux et des sans-logis; qu'il ait écrit des chansons de révolté comme Biribi ou Les Canuts en étant chauvin, patriote, cocardier et antisémite; que ce propriétaire terrien ait chanté à Paris "la désespérance des sans-logis, des sans-feu et des sans-pain, victimes des lois mal faites et d'iniquités sociales". Dès 1891, Jehan Rictus avait dit son fait à tous ceux qui, comme Hugo, Jean Richepin, Zola ou Bruant avaient gagné de l'argent sur le dos des miséreux ("J'ai idée qu'y s'a foutu d'nous"). En 1897, Adolphe Brisson dira la même chose dans un article du Temps commençant par cette phrase : "Le poète des gueux habite un château…".

Aristide Bruant mourut le 11 février 1925. Il est enterré à Subligny, à 20 km de Courtenay, près de Sens.

**

Bruant a publié un recueil de poèmes, Dans la rue (1889-1895); un recueil de chansons et monologues, Sur la route (1899). Il a écrit seize romans populaires ou patriotiques parmi lesquels Les bas-fonds de Paris (1897), L'Alsacienne, Serrez vos rangs, Fleurs de Montmartre, Aux Bat' d'Af'. En 1901, il a publié un dictionnaire, L'Argot au XXe siècle.

En 1883, Bruant a eu d'une chanteuse, Marion, un fils, Aristide, qui fit ses études à Sens, entra en 1901 à Saint-Cyr, fut capitaine et fut tué en 1917. Il eut ensuite pour compagne Mathilde Tarquini d'Or, cantatrice à l'opéra comique; celle-ci avait un fils, Brutus Tarquini, qui vint en vacances à Courtenay.

Pendant sa semi-retraite à Courtenay, il avait refusé presque toutes les offres qui lui étaient faites de chanter à Paris; il répondait : "Plus souvent que je quitterais mes chiens pour vos cabots. Mais venez donc à Liffert, vous qui n'avez jamais pris le temps de suivre, d'une oreille de dilettante, les vocalises des oiseaux."

Il chanta toutefois en 1904 au Théâtre Royal et en 1905 au Little Palace. Puis, du 21 novembre au 4 décembre 1924 (il a 73 ans), il donna plusieurs tours de chant à l'Empire, rue de Wagram, reprenant A Batignoles, Biribi, Les Joyeux, En Avant, A Ménilmontant, etc. Ce fut un triomphe, dont Francis Carco et Sacha Guitry nous ont laissé le souvenir :

— FRANCIS CARCO :

Ebahi par les projecteurs, blême, tout roidi, presque gauche — car on sentait que ce plateau, trop vaste, ne lui convenait guère — il jeta sa première chanson, comme un défi. Cet homme botté, tirant la jambe et pas cabotin pour un sou, c'était donc lui, Bruant dont on fredonnait autrefois les refrains, et dont la gloire avait couru le monde ! Parfaitement, c'était lui, en personne. Il tenait le coup après plus de trente ans. Son répertoire avait le même accent. Il portait. Il gardait toute sa verdeur, sa gouaille sinistre et pathétique, sa poésie, son enthousiasme. Il produisait un grand effet et agissait enfin de façon si directe sur le public que, des galeries, hommes et femmes, se rappelant les airs qu'on leur jouait, reprenaient avec le "grand-père" : C'est nous les joyeux / Les petits joyeux / Les petits marlous qui n'ont pas froid aux chasses… Ce retour de Bruant à Paris qui n'avait jamais cessé de l'aimer, de le réclamer, cette apothéose du poète-chansonnier devaient avoir un prolongement dans les publications vouées à la pure littérature. Après les chroniques, les articles, réponses immédiates de la parole à la sensation, des vies d'Aristide Bruant allaient remplir les pages des périodiques. Déjà deux érudits, Léon Deffous et Pierre Dufay, terminent pour le Mercure de France les études les plus précises qui auraient été écrites sur l'homme et son œuvre. Le temps de mettre au point leur manuscrit, le temps d'attendre chez l'imprimeur… et ce ne sera plus à un vivant qu'ils auront la joie de rendre hommage.— SACHA GUITRY :

On se doute bien qu'il est âgé, mais la surprise est agréable quand il entre, car il est beau. Il avait autrefois un profil de médaille, et il l'a toujours. Il porte son costume célèbre de velours noir, sa chemise rouge et ses petites bottes, et comme ce vêtement n'a jamais été à la mode, il n'est pas démodé. Il s'avance sans fierté, sans fausse modestie, sans avoir pris aucune attitude préalable, ému tout simplement, et son émotion qu'il ne dissimule pas plus qu'il ne la montre, se voit et s'admet du même coup. On l'applaudit. et cela le touche. Il prend sa respiration, et il annonce : A Batignolles et le silence de la salle est impressionnant. Chaque spectateur semble étonné du respect qu'il éprouve. Quand il est entré, la personne [Yvonne Printemps] à qui j'avais dit cent fois : "Quel dommage, Mon Dieu ! que tu n'aies jamais entendu Bruant !", cette personne m'avait dit : "Oh ! qu'il est bien! Quelle leçon !" A la fin de la première chanson, il m'a été impossible de recueillir l'opinion de la personne en question tant elle applaudissait. Il en fut de même à chaque chanson, triomphalement accueillie par toute la salle. Mais, après Biribi, je pensais qu'elle allait enfin me dire quelque chose, et je me penchais vers elle : elle avait les larmes aux yeux, et je n'en demandais pas davantage. (Candide)

ARISTIDE BRUANT AUX CHAMPS

article d'Adolphe Brisson dans Le Temps, 1897

Le poète des gueux habite un château, et ce château n'est pas un château vulgaire. Il s'élève à Courtenay, tout à côté d'une tour qui appartient à la reine Blanche. C'est donc une demeure quasi royale; Monsieur Aristide Bruant y fait bonne figure. A cela près qu'il a remplacé le palefroi par la bicyclette, il y mène le train d'un seigneur moyennageux. Il chasse, il pêche, il a une meute de 10 chiens fidèles et bien dressés. Ses vassaux sont représentés par un garde, le père Rata, un jardinier, le père Bajou, un fermier, trois vaches, une centaine de lapins et une nombreuse domesticité. Il règne sur tout ce petit monde et nul ne s'aviserait de braver son autorité.

Hier au cours d'une promenade, je sonnai à la grille du Castel; on m'introduisit dans l'oratoire, je veux dire dans le cabinet de travail de sire Bruant. Je le trouvai en train de nettoyer son fusil, occupation noble et digne d'un gentilhomme. Il portait les grosses bottes, la chemise rouge, le feutre, le gilet breton qu'a popularisés le crayon de Toulouse-Lautrec. C'était toujours notre Bruant, le Bruant de la Butte, avec sa tête de chouan, sa joue bleue, sa lèvre rosée, ses cheveux noirs rejetés en arrière, son œil énergique et goguenard, sa voix puissante, à l'accent faubourien. Pourtant il y avait dans sa physionomie un air d'allégresse que je ne lui connaissais point.

Il ne me laissa pas le loisir d'ouvrir la bouche, il m'entraîna vers une fenêtre, d'où l'on dominait la campagne environnante; et, enveloppant d'un beau geste la vallée ombreuse, le rideau de peupliers qui frissonnaient à la brise, me désignant au loin les coteaux plantés de vignes et les routes poudroyant sous le soleil, il s'écria : "On respire ici ! ce n'est pas comme à Montmartre ! je suis rudement content d'être sorti de ce cloaque !" Cloaque est dur… Eh quoi ! Bruant renie Montmartre, sa patrie, le piédestal de sa gloire ! Je m'imaginais, avec tout le monde, que Montmartre et Bruant étaient unis l'un à l'autre par les liens d'une indissoluble reconnaissance. Fiez-vous donc aux légendes ! Comme je me refusais à concevoir une si monstrueuse ingratitude, et que j'émettais un doute timide sur la sincérité de cette aversion, un strident éclat de rire m'interrompit : "Ah ! non, j'en ai assez ! Pendant huit ans, j'ai passé mes nuits dans les bocks et la fumée, j'ai hurlé mes chansons devant un tas d'idiots qui n'y comprenaient goutte et qui venaient par désœuvrement et par snobisme se faire insulter au Mirliton. Je leur en ai donné pour leur argent, je les ai traités comme on ne traite pas les voyous des rues. Et ils se figuraient que mes injures n'étaient qu'une comédie. Triples crétins… Ils s'en amusaient ! ils en riaient ! Je me tenais à quatre pour ne pas leur casser la margoulette.. Maintenant n, i, ni, je les ai vus suffisamment. Il m'ont enrichi, je les méprise… Nous sommes quittes !"

L'impétueux Bruant me pousse à travers les pièces de son logis, qui sont luxueusement meublées de bahuts, de vieux fauteuils, de bibelots, décorées de dessins de Steinlein et d'une multitude de photographies. Il me raconte qu'il a acheté 25 hectares de bois, 30 hectares de prairies, un bras de rivière, une île, un moulin, et qu'il a déjà refusé d'être nommé conseiller municipal de Courtenay, voulant à tout prix garder son indépendance. . . Puis il siffle sa chienne Ravaude, saisit son fusil, ouvre la porte, et me demande très sérieusement : "Deux heures de marche ne vous effrayent pas ? Allons faire le tour du propriétaire !" Ce tour est considérable. Monsieur Bruant est un autre marquis de Carabas. Toute la commune lui appartient. "Cette garenne est à moi ! Ce bouquet d'arbres est à moi ! Ce monticule est à moi".

Et le chansonnier exige que son bien soit à l'abri des invasions. Il l'a entouré de grilles; malheur à qui se permettrait de les franchir ! Des pièges à loup sont tendus aux maraudeurs. Ses routes (car il a des routes) sont barrées par d'énormes poutres. Il a plaidé contre la commune qui lui contestait le droit d'entraver de la sorte la circulation, et il a gagné son procès. Et il est aussi orgueilleux de cette victoire que put l'être Napoléon le soir d'Austerlitz. Il veille avec son fermier Bajou, avec son garde Rata, à relever les contraventions. Voilà de quoi l'occuper. Mais les journées d'été sont longues. Et quand on a rimé fut-ce dans la langue verte, on est tourmenté de temps à autre par le besoin de mettre "du noir sur du blanc". Monsieur Aristide Bruant n'a pas rompu tout commerce avec sa muse. Il compose des romances en l'honneur de Monsieur Félix Faure (c'est l' président qui mont' à ch'val !). Oui, ce vieux révolté, l'Homère de Belleville, chante les louanges du gouvernement ! Quantum mutatus !