ÉMILE ZOLA EN BEAUCE

AU PAYS DE LA TERRE

• Zola en Beauce pour la préparation de La Terre

• La Beauce au fil des saisons

• Romilly décrit sous le nom de "Rognes"

• Scènes de marché à Cloyes

• Iconographie

![]()

ZOLA EN BEAUCE POUR LA PRÉPARATION DE SON ROMAN LA TERRE

C’est à Médan, surtout, à partir de 1878, que Zola entra en contact avec la vie paysanne. Il y fut même conseiller municipal de 1881 à 1898, ce qui lui permit, dit-il, “d’étendre ses investigations” sur les mentalités.

Bientôt, s'inspirant de l'exemple de Balzac (Les Paysans, Le Médecin de campagne, Le Curé de village), il eut le projet d'écrire un livre sur les paysans avec, pour personnage, Jean Macquart, le frère de Gervaise, et comme thème une tragédie familiale déclenchée par la rapacité paysanne. Il fit part de ce projet à Edmond de Goncourt dès janvier 1884. En 1886, il se mit au travail.

Il commença par chercher dans quelle région il allait situer l’action du roman. Gustave Geoffroy et un ami de ce dernier, employé au Comptoir d’Escompte d’Orléans, lui suggérèrent le Gâtinais et la région de Lorris. Zola rédigea une courte note sur la région : “Pithiviers en B. à quelques lieues — Complet. plat. Grandes fermes. Petit village avec petites propriétés — Rivière des saules ; Blé, vignes, prairies. Bouleaux. Bois de sapins —”. Pour la maison close, il aura Orléans : “Orléans, rue des Noyers et rue aux Juifs (moins distingué : b. à soldat, rue St Eloi, Hommes mariés. Rue St Flour, égal.)”

Finalement, à cause sans doute du symbolisme du blé, il préféra le pays chartrain. C'était pour lui l’occasion de rappeler les attaches qu’il avait avec ce pays : sa grand-mère maternelle étant née dans l’Eure-et-Loir, à Auneau, il pouvait dire qu’il avait “un peu de sang paysan et beauceron dans les veines”.

Zola se lança alors dans l’ébauche du roman. Puis, le travail préparatoire étant déjà bien avancé, il décida d’aller repérer les lieux de l’action. Ce repérage sur le terrain lui prit une semaine.

— Dimanche 2 mai : A Médan, Zola rencontre Jules Guesde, le théoricien socialiste, et il le consulte sur le problème social dans les campagnes, car il se propose, dans son roman, “de laisser pressentir l’avenir, d’indiquer le rôle possible du paysan dans une révolution socialiste” (la matière de leur conversation nourrira les propos de deux personnages du roman, Canon et l’instituteur Lequeu).

— Lundi 3 mai : Zola va de Médan à Chartres, avec sa femme Alexandrine.

— Mardi 4 mai : Zola visite Chartres, la cathédrale, la vieille ville et, surtout, il repère le quartier des maisons closes (rue aux Juifs). Il rencontre Noël Parfait, le député d’Eure-et-Loir, qui lui conseille d’aller explorer la région de Châteaudun.

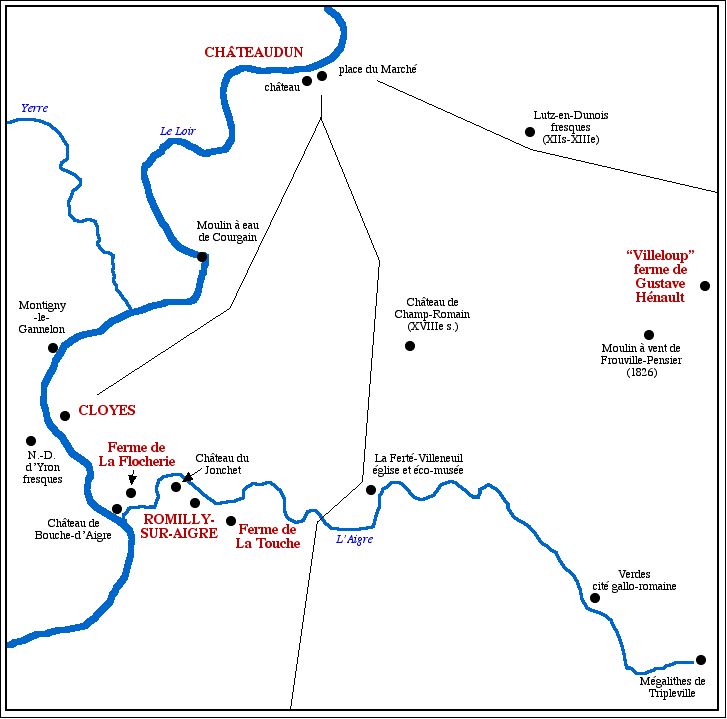

— Mercredi 5 mai : Zola explore le pays “en landau attelé de deux chevaux” et découvre “le coin de terre” dont il avait besoin : la vallée de l’Aigre, près de Cloyes. Le couple remonte ensuite vers Châteaudun et s’installe à l’hôtellerie du “Bon Laboureur”, rue d’Angoulême, devenue rue Gambetta (l’hôtellerie, tenue par Jules Chantalou, a été remplacée par l’épicerie Lambert en 1920). Zola parcourt les rues de Châteaudun : on le voit jouer aux cartes ou aux dames au “Café Français” rue de Chartres, devenue rue Jean-Moulin (le café a été remplacé par le Crédit agricole); il veut acheter pour Médan une vieille lampe à huile de l’écurie de l’Hôtel Chantalou; il passe rue d’Avignon, devant la maison close “proche de la caserne de cavalerie”.

— Jeudi 6 mai : Zola assiste au marché du jeudi à Châteaudun, place du 18-Octobre (ex place Nationale), ainsi qu’au marché aux bestiaux près de l’ancienne église du Champdé. Le soir, il écrit à Henry Céard (lettre du 6 mai 1886) : "Après une journée à peu près inutile passée à Chartres, je suis ici depuis hier, et je tiens le coin de terre dont j’ai besoin. C’est une petite vallée à quatre lieues d’ici, dans le canton de Cloyes, entre le Perche et la Beauce, et sur la lisière même de cette dernière. J’y mettrai un petit ruisseau se jetant dans le Loir, — ce qui existe d’ailleurs. J’y aurai tout ce que je désire, de la grande culture et de la petite, un point central bien français, un horizon typique, très caractérisé, une population gaie, sans patois. Enfin le rêve que j’avais fait. Je retourne demain à Cloyes, d’où j’irai revoir en détail ma vallée et ma lisière de Beauce. Après-demain, j’ai rendez-vous avec un fermier, à trois lieues d’ici, en pleine Beauce, pour visiter sa ferme. J’aurai là toute la grande culture. Aujourd’hui, je suis resté à Châteaudun, pour assister à un grand marché de bestiaux. Tout cela va me prendre quelques jours, mais je rentrerai avec tous mes documents, prêt à me mettre au travail. Et voilà. Un temps merveilleux, un pays charmant, — je ne parle pas de la Beauce, mais des bords du Loir."

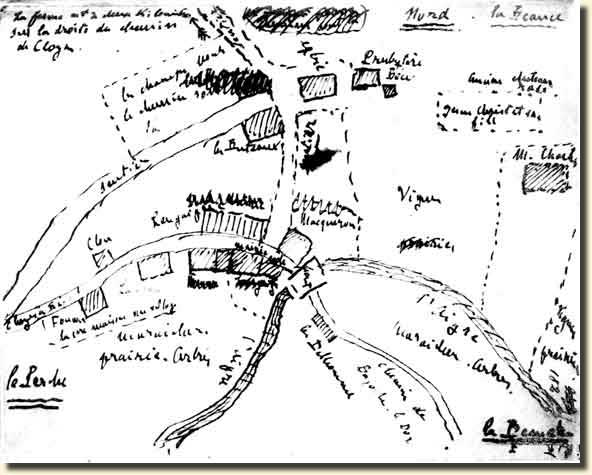

— Vendredi 7 mai : Zola va à Cloyes et à Romilly-sur-Aigre; à Cloyes, il s’installe à l’hôtel “du Dauphin”, non loin du grand marché du samedi sur la place Chanzy. Il rencontre le docteur Fleury, qui sera son guide; il dessine le plan du village.

— Samedi 8 mai : Zola se rend à Ozoir-le-Breuil pour visiter la ferme de “Villeloup”, où Gustave Hénault emploie un jardinier, un vacher, un porcher et une servante; il visite la grande salle, la chambre du maître, la bergerie où il assiste à la tonte des moutons.

— Dimanche 9 mai : Zola revoit Romilly-sur-Aigre ; il en dessine le plan et visite l’église; puis, à 500 m de là, il observe la ferme de “La Touche”; ensuite, aux Bouches-d’Aigre, il visite la ferme de “La Flocherie”. Dans les fermes visitées, il bavarde avec les maîtres, se renseigne sur les bâtiments, sur les modes de culture, sur le rythme des travaux, sur le personnel domestique…

— Lundi 10 mai : Zola complète ses observations sur la Beauce et revoit la cinquantaine de pages de notes qu’il a prises.

— Mardi 11 mai : Zola et son épouse rentrent à Médan.

Les notes prises par Zola ont été publiées par Henri Mitterand sous le titre de Carnets d'enquêtes (Presses Pocket, 1986), chap. 11 (la terre). On y trouve des textes généraux sur la Beauce, des notes sur Chartres, sur Cloyes, sur Romilly-sur-Aigre, sur Châteaudun, sur la ferme Hénault à Villeloup, la ferme Thibaut à La Touche, la ferme de la Flocherie…

Dans une lettre de mai 1886 à Van Santen Kolff, Zola parle du roman en préparation et définit ainsi ses ambitions: "J’y veux faire tenir tous nos paysans, avec leur histoire, leurs moeurs, leur rôle; j’y veux poser la question sociale de la propriété ; j’y veux montrer où nous allons dans cette crise de l’agriculture, si grave en ce moment. […] Ajoutez que j’entends rester artiste, écrivain, écrire le poème vivant de la terre, les saisons, les travaux des champs, les gens, les bêtes, la campagne entière."

En juin 1886, il se met à l’écriture; en novembre, la moitié est écrite; tout sera achevé en août 1887.

L’accueil à Paris sera rude (“Manifeste des Cinq”) ! Toutefois Huysmans (qui écrivait En Rade, sur les paysans de la région de Provins, en même temps que Zola écrivait La Terre) lui écrit en novembre 1887 pour le féliciter : "Je viens de terminer La Terre, que j’ai lue à petits coups, savoureusement. L’impression qui se dégage pour moi avant tout, de cette première lecture, est celle d’une incontestable grandeur. Votre cadre de paysages est superbe; avec vous l’on voit une mélancolique Beauce s’étendre, plate, à l’infini, d’un bout à l’autre du livre. L’on y est, pas dans une autre campagne, c’est vraiment fort; je trouve que la mer du blé où le petit clocher disparaît à la fin est une des plus fermes pages que vous avez écrites. Quant à vos paysans, il sont tout bonnement terribles. […] En somme, je trouve que la machine de ce livre donne une sensation d’ampleur et d’énorme — ce que personne n’est fichu de donner, à l’heure présente."

Quant aux Beaucerons ils n'apprécièrent que modérément l’image que Zola avait donnée d’eux.

Dans les années 20, un film a été tourné à Romilly-sur-Aigre par Antoine (directeur du théâtre Antoine) avec Berthe Bovy, 150 figurants et techniciens.

Pour le Cinquantenaire de La Terre, le dimanche 27 juin 1937, les amis de Zola organisèrent un pèlerinage littéraire, avec une excursion en car et voitures par Romilly (on s’arrêta à la ferme de “La Touche”). A Ozoir-le-Breuil, à Villeloup, un membre de la famille Hénault voulut interdire l’entrée aux visiteurs et barra la porte ; on jeta même des seaux d’eau et de purin en direction des visiteurs. Le Centenaire a été célébré en 1987 avec la participation de François Léotard.

LA BEAUCE AU FIL DES SAISONS

(textes extraits de La Terre)

LES SEMAILLES D’OCTOBRE

Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue noué sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche, et de la droite, tous les trois pas, il y prenait une poignée de blé, que d’un geste, à la volée, il jetait. Ses gros souliers trouaient et emportaient la terre grasse, dans le balancement cadencé de son corps. […] Sous le ciel vaste, un ciel couvert de la fin d’octobre, dix lieues de cultures étalaient en cette saison les terres nues, jaunes et fortes, des grands carrés de labour, qui alternaient avec les nappes vertes des luzernes et des trèfles; et cela sans un coteau, sans un arbre, à perte de vue, se confondant, s’abaissant, derrière la ligne d’horizon, nette et ronde comme sur une mer. Du côté de l’ouest, un petit bois bordait seul le ciel d’une bande roussie. Au milieu, une route, la route de Châteaudun à Orléans, d’une blancheur de craie, s’en allait toute droite pendant quatre lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du télégraphe. Et rien autre, que trois ou quatre moulins de bois, sur leur pied de charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre, un clocher au loin émergeait d’un pli de terrain, sans qu’on vît l’église, dans les molles ondulations de cette terre du blé.

Mais Jean se retourna, et il repartit, du nord au midi, avec son balancement, la main gauche tenant le semoir, la droite fouettant l’air d’un vol continue de semence. Maintenant, il avait devant lui, tout proche, coupant la plaine ainsi qu’un fossé, l’étroit vallon de l’Aigre, après lequel recommençait la Beauce, immense, jusqu’à Orléans. On ne devinait les prairies et les ombrages qu’à une ligne de grands peupliers, dont les cimes jaunies dépassaient le trou, pareilles, au ras des bords, à de courts buissons. Du petit village de Rognes, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l’église, qui dressait en haut son clocher de pierres grises, habité par des familles de corbeaux très vieilles. Et, du côté de l’est, au-delà de la vallée du Loir, où se cachait à deux lieues Cloyes, le chef-lieu de canton, se profilaient les lointains coteaux du Perche, violâtres sous le jour ardoisé. On se trouvait là dans l’ancien Dunois devenu aujourd’hui l’arrondissement de Châteaudun, entre le Perche et la Beauce, et à la lisière même de celle-ci, à cet endroit où les terres moins fertiles lui font donner le nom de Beauce pouilleuse. Lorsque Jean fut au bout du champ, il s’arrêta encore, jeta un coup d’oeil en bas, le long du ruisseau de l’Aigre, vif et clair à travers les herbages, et que suivait la route de Cloyes, sillonnée ce samedi-là par les carrioles des paysans allant au marché. Puis il remonta. […]

Deux heures sonnèrent, le ciel restait gris, sourd et glacé; et des pelletées de cendre fine paraissaient y avoir enseveli le soleil pour de longs mois, jusqu’au printemps. Dans cette tristesse, une tache plus claire pâlissait les nuages, vers Orléans, comme si, de ce côté, le soleil eût resplendi quelque part, à des lieues. C’était sur cette échancrure blême que ce détachait le clocher de Rognes, tandis que le village dévalait, caché dans le pli invisible du vallon de l’Aigre. Mais, vers Chartres, au nord, la ligne plate de l’horizon gardait sa netteté de trait d’encre coupant un lavis, entre l’uniformité terreuse du vaste ciel et le déroulement sans bornes de la Beauce.

LA BEAUCE DE NOVEMBRE A JUILLET

Ainsi la Beauce, devant lui, déroula sa verdure, de novembre à juillet, depuis le moment où les pointes vertes se montrent, jusqu'à celui où les hautes tiges jaunissent. Sans sortir de sa maison, il la désirait sous ses yeux, il avait débarricadé la fenêtre de la cuisine, celle de derrière, qui donnait sur la plaine; et il se plantait là, il voyait dix lieues de pays, la nappe immense, élargie, toute nue, sous la rondeur du ciel. Pas un arbre, rien que des poteaux télégraphiques de la route de Châteaudun à Orléans, filant droit, à perte de vue. D'abord, dans les grands carrés de terre brune, au ras du sol, il n'y eut qu'une ombre verdâtre, à peine sensible. Puis, ce vert tendre s'accentua, des pans de velours vert, d'un ton presque uniforme. Puis les brins montèrent et s'épaissirent, chaque plante prit sa nuance, il distingua de loin le vert jaune du blé, le vert bleu de l'avoine, le vert gris du seigle, des pièces à l'infini, étalées dans tous les sens, parmi les plaques rouges des trèfles incarnats. C'était l'époque où la Beauce est belle de sa jeunesse, ainsi vêtue de printemps, unie et fraîche à l'oeil, en sa monotonie. Les tiges grandirent encore, et ce fut la mer, la mer des céréales, roulante, profonde, sans bornes. Le matin, par les beaux temps, un brouillard rose s'envolait. A mesure que montait le soleil, dans l'air limpide, une brise soufflait par grandes haleines régulières, creusant les champs d'une houle, qui partait de l'horizon, se prolongeait, allait mourir à l'autre bout. Un vacillement pâlissait les teintes, des moires de vieil or couraient le long des blés, les avoines bleuissaient, tandis que les seigles frémissants avaient des reflets violâtres. Continuellement, une ondulation succédait à une autre, l'éternel flux battait sous le vent du large. Quand le soir tombait, des façades lointaines, vivement éclairées, étaient comme des voiles blanches, des clochers émergeant plantaient des mâts, derrière des plis de terrain. Il faisait froid, les ténèbres élargissaient cette sensation humide et murmurante de pleine mer, un bois lointain s'évanouissait, pareil à la tache perdue d'un continent.

LA MOISSON EN AOÛT

Le grand soleil d'août montait dès cinq heures à l'horizon, et la Beauce déroulait ses blés mûrs, sous le ciel de flamme. Depuis les dernières averses de l'été, la nappe verte, toujours grandissante, avait peu à peu jauni. C'était maintenant une mer blonde, incendiée, qui semblait refléter le flamboiement de l'air, une mer roulant sa houle de feu, au moindre souffle. Rien que du blé, sans qu'on aperçût ni une maison ni un arbre, l'infini du blé ! Parfois, dans la chaleur, un calme de plomb endormait les épis, une odeur de fécondité fumait et s'exhalait de la terre. Les couches s'achevaient, on sentait la semence gonflée jaillir de la matrice commune, en grains tièdes et lourds. Et, devant cette plaine, cette moisson géante, une inquiétude venait, celle que l'homme n'en vît jamais le bout, avec son corps d'insecte, si petit dans cette immensité !

Dès la seconde semaine du mois d’août, la besogne s’avança. Les faucheurs étaient partis des pièces au nord, descendant vers celles qui bordaient la vallée de l’Aigre; et, gerbe à gerbe, la nappe immense tombait, chaque coup de faux mordait, emportait une entaille ronde. Les insectes grêles, noyés dans ce travail de géant, en sortaient victorieux. Derrière leur marche lente, en ligne, la terre rase reparaissait, les chaumes durs, au travers desquels piétinaient les ramasseuses, la taille cassée. C’était l’époque où la grande solitude triste de la Beauce s’égayait le plus, peuplée de monde, animée d’un continuel mouvement de travailleurs, de charrettes et de chevaux. A perte de vue, des équipes manoeuvraient du même train oblique, du même balancement des bras, les unes si voisines qu’on entendait le sifflement du fer, les autres en traînées noires, ainsi que des fourmis, jusqu’au bord du ciel. Et, en tous sens, des trouées s’ouvraient, comme dans une étoffe mangée, cédant de partout. La Beauce, lambeau à lambeau, au milieu de cette activité de fourmilière, perdait son manteau de richesse, cette unique parure de son été, qui la laissait d’un coup désolée et nue.

EN SEPTEMBRE, LES FUMURES

Les derniers soleils brûlants de septembre, c’était l’époque abominable, la Beauce dépouillée, désolée, étalant ses champs nus, sous un bouquet de verdure. Les chaleurs de l’été, le manque absolu d’eau, avaient séché la terre qui se fendait; et toute végétation disparaissait, il n’y avait plus que la salissure des herbes mortes, que le hérissement dur des chaumes, dont les carrés, à l’infini, élargissaient le vide ravagé et morne de la plaine, comme si un incendie eût passé d’un bout à l’autre de l’horizon. Un reflet jaunâtre semblait en être resté au ras du sol, une lumière louche, un éclairage livide d’orage : tout paraissait jaune, d’un jaune affreusement triste, la terre rôtie, les moignons des tiges coupées, les chemins de campagne, bossués, écorchés par les roues. Au moindre coup de vent, de grandes poussières s’envolaient, couvrant les talus et les haies de leur cendre. Et le ciel bleu, le soleil éclatant, n’étaient qu’une tristesse de plus, au-dessus de cette désolation. […]

Avant les labours d’hiver, la Beauce, à perte de vue, se couvrait de fumier, sous les ciels pâlis de septembre. Du matin au soir, un charriage lent s’en allait par les chemins de campagne, des charrettes débordantes de vieille paille consommée, qui fumaient, d’une grosse vapeur, comme si elles eussent porté de la chaleur à la terre. Partout, les pièces se bossuaient de petits tas, la mer houleuse et montante des litières d’étable et d’écurie; tandis que, dans certains champs, on venait d’étendre les tas, dont le flot répandu ombrait au loin le sol d’une salissure noirâtre. C’était la poussée du printemps futur qui coulait avec cette fermentation des purins; la matière décomposée retournait à la matrice commune, la mort allait refaire de la vie; et, d’un bout à l’autre de la plaine immense, une odeur montait, l’odeur puissante de ces fientes, nourrices du pain des hommes.

LES VENDANGES

Les quelques vignes de Rognes se trouvaient au-delà de l’église, sur le coteau qui descendait jusqu’à l’Aigre. Jadis, le château se dressait à cette place, avec son parc; et il n’y avait guère plus d’un demi-siècle que les paysans, encouragés par le succès des vignobles de Montigny, près de Cloyes, s’étaient avisés de planter de vignes ce coteau, que son exposition au midi et sa pente raide désignaient. Le vin en fut pauvre, mais d’une aigreur agréable, rappelant les petits vins de l’Orléanais. Du reste, chaque habitant en récoltait à peine quelques pièces. […]

Le tambour de Rognes avait battu le ban des vendanges; et, le lundi matin, tout le pays fut en l’air, car chaque habitant avait sa vigne, pas une famille n’aurait manqué, ce jour-là, d’aller en besogne sur le coteau de l’Aigre.

Dès l’aube, les voitures partirent pour la côte, chargée chacune de quatre ou cinq grands tonneaux défoncés d’un bout, les gueulebées, comme on les nomme. Il y avait des femmes et des filles, assises dedans, avec leurs paniers; tandis que les hommes allaient à pied, fouettant les bêtes. Toute une file se suivait, et l’on causait, de voiture à voiture, au milieu de cris et de rires.

Les voitures s’arrêtaient au bas de la côte, le long du chemin qui suivait l’Aigre. Et, dans chaque petit vignoble, entre les rangées d’échalas, les femmes étaient à l’oeuvre, marchant pliées en deux, les fesses hautes, coupant à la serpe les grappes dont s’emplissaient leurs paniers. Quant aux hommes, ils avaient assez à faire, de vider les paniers dans les hottes et de descendre vider les hottes dans les gueulebées. Dès que toutes les gueulebées d’une voiture étaient pleines, elles partaient se décharger dans la cuve, puis revenaient à la charge. On vendangea jusqu’à la nuit tombante. les voitures ne cessaient d’emmener les gueulebées pleines et de les ramener vides. Dans les vignes, dorées par le soleil couchant, sous le grand ciel rose, le va-et-vient des paniers et des hottes s’activait, au milieu de la griserie de tout ce raisin charrié.

ROMILLY-SUR-AIGRE DÉCRIT SOUS LE NOM DE "ROGNES"

Ce village a servi de modèle pour le village de Rognes dans le roman, avec quelques différences. Alors que Romilly est à 4 km à l’est de Cloyes, Rognes est situé à deux lieues à l’ouest. Alors que Romilly est sur la rive gauche de l’Aigre, Rognes est situé sur la rive droite. Alors que Romilly a une château (“Le Jonchet”), le château de Rognes n’est plus qu’une ruine.

La rive gauche de l’Aigre n’était bâtie que de quelques maisons, une sorte de faubourg. La rivière lente et limpide déroulait ses courbes parmi les prairies, au milieu des bouquets de saules et de peupliers. Sur la rive droite commençait le village, une double file de façades bordant la route, tandis que d’autres escaladaient le coteau, plantées au hasard; et, tout de suite après le pont, se trouvaient la mairie et l’école, une ancienne grange surélevée d’un étage, badigeonnée à la chaux. En face, deux cabarets : l’un avec une devanture propre, garnie de bocaux, surmontée d’une petite enseigne de bois jaune, où se lisait en lettres vertes Macqueron épicier ; l’autre, à la porte simplement ornée d’une branche de houx, étalant en noir sur le mur grossièrement crépi ces mots Tabac chez Lengaigne. Entre les deux, une ruelle escarpée, un raidillon menait devant l’église, dont la flèche du quinzième siècle attestait l’ancienne importance de Rognes.

C’était une église d’une seule nef, à voûte ronde, lambrissée de chêne, qui tombait en ruines : les eaux de pluie filtraient à travers les ardoises cassées de la toiture, on voyait de grandes taches indiquant la pourriture avancée du bois; et, dans le choeur, fermé d’une grille, une coulure verdâtre, en l’air, salissait la fresque de l’abside, coupait en deux la figure d’un Père Eternel, que des Anges adoraient.

Les quelques vignes de Rognes se trouvaient au-delà de l’église, sur le coteau qui descendait jusqu’à l’Aigre. Jadis, le château se dressait à cette place, avec son parc; et il n’y avait guère plus d’un demi-siècle que les paysans, encouragés par le succès des vignobles de Montigny, près de Cloyes, s’étaient avisés de planter de vignes ce coteau, que son exposition au midi et sa pente raide désignaient. Le vin en fut pauvre, mais d’une aigreur agréable, rappelant les petits vins de l’Orléanais. Du reste, chaque habitant en récoltait à peine quelques pièces.

En bas, sur la route, à l’encoignure de l’école, il y avait une fontaine d’eau vive où toutes les femmes descendaient prendre leur eau de table, les maisons n’ayant que des mares, pour le bétail et l’arrosage.

LA FERME DE VILLELOUP DEVENUE "LA BORDERIE"

"La Borderie" offre la même disposition que la ferme de Gustave Hénault à Villeloup (cf plan dessiné par Zola) : une grande cour carrée, fermée de trois côtés par les bâtiments des étables, des bergeries et des granges. Mais Zola lui donne une tout autre ampleur. La Borderie est une ferme de 200 hectares, avec deux granges, celle pour l’avoine et celle pour le blé, immense, haute comme une église, avec des portes de cinq mètres. Le fermier a 15 chevaux, 30 vaches, un taureau hollandais, 600 volailles, poules, canards et pigeons, cinq charretiers pour cinq charrues, trois batteurs, deux vachers ou hommes de cour, un berger et un petit porcher, en tout douze serviteurs, sans compter la servante.

La Borderie un matin de mai

Il était quatre heures, le jour se levait à peine, un jour rose des premiers matins de mai. Sous le ciel pâlissant, les bâtiments de la Borderie sommeillaient encore, à demi sombres, trois longs bâtiments aux trois bords de la vaste cour carrée, la bergerie au fond, les grandes à droite, la vacherie, l’écurie et la maison d’habitation à gauche. Fermant le quatrième côté, la porte charretière était close, verrouillée d’une barre de fer. Et, sur la fosse à fumier, seul un grand coq jaune sonnait le réveil, de sa note éclatante de clairon. Un second coq répondit, puis un troisième. L’appel se répéta, s’éloigna de ferme en ferme, d’un bout à l’autre de la Beauce.

La bergerie

La bergerie, au fond de la cour, occupait tout le bâtiment, une galerie de quatre-vingts mètres, où les huit cents moutons de la ferme n’étaient séparés que par des claies : ici, les mères, en divers groupes; là, les agneaux; plus loin, les béliers. A deux mois, on châtrait les mâles, qu’on élevait pour la vente; tandis qu’on gardait les femelles, afin de renouveler le troupeau des mères, dont on vendait chaque année les plus vieilles; et les béliers couvraient les jeunes, à des époques fixes, des dishleys croisés de mérinos, superbes avec leur air stupide et doux, leur tête lourde au grand nez arrondi d’homme à passions. Quand on entrait dans la bergerie, une odeur forte suffoquait, l’exhalaison ammoniacale de la litière, de l’ancienne paille sur laquelle on remettait de la paille fraîche pendant trois mois. Le long des murs, des crémaillères permettait de hausser les râteliers, à mesure que la couche de fumier montait. Il y avait de l’air pourtant, de larges fenêtres, et le plancher du fenil, au-dessus, était fait de madriers mobiles, qu’on enlevait en partie, lorsque diminuait la provision des fourrages. On disait, du reste, que cette chaleur vivante, cette couche en fermentation, molle et chaude, était nécessaire à la belle venue des moutons.

SCÈNES DE MARCHÉ A CLOYES

La cour du Bon Laboureur était déjà pleine de voitures dételées, posées sur leurs brancards, tandis qu’un bourdonnement d’activité agitait les vieux bâtiments de l’auberge.

Au lieu de gagner directement, par la rue du Temple, le marché aux bestiaux, qui se tenait sur la place Saint-Georges, ils s’arrêtèrent, flanèrent le long de la rue Grande, parmi les marchands de légumes et de fruits. C’était une bousculade de servantes, de bourgeoises, devant les paysannes accroupies, qui, venues chacune avec un ou deux paniers, les avaient simplement posés et ouverts par terre. Ils reconnurent la Frimat, les poignets cassés, ayant de tout dans ses deux paniers débordants, des salades, des haricots, des prunes, même trois lapins en vie. Un vieux, à côté, venait de décharger une carriole de pommes de terre, qu’il vendait au boisseau. Deux femmes, la mère et la fille, étalaient sur une table boiteuse de la morue, des harengs salés, des harengs saurs, un vidage de fonds de baril dont la saumure forte piquait à la gorge. Et la rue Grande, si déserte en semaine, malgré ses beaux magasins, sa pharmacie, sa quincaillerie, surtout ses Nouveautés parisiennes, le bazar de Lambourdieu, n’était plus assez large chaque samedi, les boutiques combles, la chaussée barrée par l’envahissement des marchandes.

Puis ils poussèrent jusqu’au marché de la volaille, qui était rue Beaudonnière. Là, des fermes avaient envoyé de vastes paniers à claire-voie, où chantaient des coqs et d’où sortaient des cous effarés de canards. Des poulets morts et plumés s’alignaient dans des caisses, par lits profonds. Puis, c’étaient encore des paysannes, chacune apportant ses quatre ou cinq livres de beurre, ses quelques douzaines d’oeufs, ses fromages, les grands maigres, les petits gras, les affinés, gris de cendre. Plusieurs étaient venues avec deux couples de poules liées par les pattes. Des dames marchandaient, un gros arrivage d’oeufs attroupait du monde devant une auberge, Au Rendez-vous des Poulaillers.

La foule augmentait toujours. Il arrivait encore des voitures par la route de Mondoubleau. Elle défilaient au petit trot sur le pont. A droite et à gauche, le Loir se déroulait, avec ses courbes molles, coulant au ras des prairies, bordé à gauche des jardins de la ville, dont les lilas et les faux ébéniers laissaient prendre leurs branches dans l’eau. En amont, il y avait un moulin à tan, au tic-tac sonore, et un grand moulin à blé, un vaste bâtiment que les souffleurs, sur les toits, blanchissaient d’un vol continu de farine. Ils revinrent par la rue Grande, ils s’arrêtèrent sur la place Saint-Lubin, en face de la mairie, où était le marché au blé. Et l’on déboucha sur la place Saint-Georges.

Cette place, un vaste carré, s’étendait derrière le chevet de l’église, qui, de son vieux clocher de pierre, avec son horloge, la dominait. Des allées de tilleuls touffus en fermaient les quatre faces, dont les deux étaient défendues par des chaînes scellées à des bornes, et dont les deux autres se trouvaient garnies de longues barres de bois, auxquelles on attachait les bestiaux. De ce côté de la place, donnant sur des jardins, l’herbe poussait, on se serait cru dans un pré; tandis que le côté opposé, longé par deux routes, bordé de cabarets, A Saint-Georges, A la Racine, Aux Bons Moissonneurs, était piétiné, durci, blanchi d’une poussière que des souffles de vent envolaient.

La foule stationnait dans le carré central. Parmi la masse des blouses, confuse et de tous les bleus, depuis le bleu dur de la toile neuve, jusqu’au bleu pâle des toiles déteintes par vingt lavages, on ne voyait que les taches rondes et blanches des petits bonnets. Quelques dames promenaient la soie miroitante de leurs ombrelles. Il y avait des rires, des cris brusques, qui se perdaient dans le grand murmure vivant, que parfois coupaient des hennissements de chevaux et des meuglements de vaches. Un âne, violemment, se mit à braire.

Les chevaux étaient au fond, attachés à la barre, la robe nue et frémissante, n’ayant qu’une corde nouée au cou et à la queue. Sur la gauche, les vaches restaient presque toutes libres, tenues simplement en main par les vendeurs, qui les changeaient de place pour les mieux montrer. Des groupes s’arrêtaient, les regardaient; et là, on ne riait pas, on ne parlait guère.

La foule augmentait du côté des bestiaux, les groupes quittaient le centre ensoleillé de la place pour se porter sous les allées. Il y avait un va-et-vient continu, le bleu des blouses se fonçait à l’ombre des tilleuls, des taches mouvantes de feuilles verdissaient les visages colorés. Mais, au-dessus des têtes, dans le vent tiède, un tumulte passa. C’étaient deux chevaux, attachés côte à côte, qui se dressaient et se mordaient, avec des hennissements furieux, et le raclement de leurs sabots sur le pavé. On eut peur, des femmes s’enfuirent; pendant que, accompagnés de jurons, de grands coups de fouet qui claquaient comme des coups de feu ramenaient le calme. Et, à terre, dans le vide laissé par la panique, une bande de pigeons s’abattit, marchant vite, piquant l’avoine du crottin. Sur la route, maintenant, on essayait des chevaux. Un, tout blanc, courait, excité par le cri guttural d’un homme qui tenait la corde et galopait près de lui; tandis que Patoir, le vétérinaire, bouffi et rouge, planté avec l’acheteur au coin de la place, les deux mains dans les poches, regardait et conseillait, à voix haute. Les cabarets bourdonnaient d’un continuel flot de buveurs, entrant, sortant, rentrant, dans les débats interminables des marchandages. C’était le plein de la bousculade et du vacarme, à ne plus s’entendre : un veau, séparé de sa mère, beuglait sans fin; des chiens, parmi la foule, des griffons noirs, de grands barbets jaunes, se sauvaient en hurlant, une patte écrasée; puis, dans des silences brusques, on n’entendait plus qu’un vol de corbeaux, dérangés par le bruit, tournoyant, croassant à la pointe du clocher. Et, dominant la senteur chaude du bétail, une violente odeur de corne roussie, une peste, sortait d’une maréchalerie voisine, où les paysans profitaient du marché pour faire ferrer leurs bêtes.

C’était la fin du marché. L’argent luisait au soleil, sonnait sur les tables des marchands de vin. Dans l’angle de la place Saint-Georges, il ne restait que les quelques bêtes non vendues. Peu à peu, la foule avait reflué du côté de la rue Grande, où les marchandes de fruits et de légumes débarrassaient la chaussée, remportaient leurs paniers vides. De même, il n’y avait plus rien place de la Volaille, que de la paille et de la plume. Et déjà les carrioles partaient, on attelait dans les auberges, on dénouait les guides des chevaux attachées aux anneaux des trottoirs. Vers toutes les routes, de toutes parts, des roues fuyaient, des blouses bleues se gonflaient au vent, dans les secousses du pavé.

Hôtel du Dauphin

Plan de Rognes dessiné par Zola

ROMILLY-SUR-AIGRE

FERMES VISITÉES PAR ZOLA

Ozoir, ferme de Villeloup

Romilly-sur-Aigre, ferme de La Flocherie

Romilly-sur-Aigre, ferme de La Touche

photos jn-1992