NOS ACTIVITÉS DANS LA SAISON 2024-2025 • Pour le 70e anniversaire de la création de notre section : • Cinq conférences : • Cinq ateliers : • Cinq partenariats : • Deux sorties : |

LES SOIXANTE DIX ANS DE LA SECTION ORLEANAISE

|

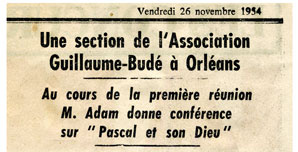

Pour évoquer les circonstances de la création de la section orléanaise, nous disposons d'un document que Jacques Boudet avait préparé pour le 40ème anniversaire : Lors de cet anniversaire, nous avons eu une pensée pour les pères-fondateurs et les principaux animateurs de l'association qui nous ont peu à peu quittés : Germain Martin (1965), Pierre-Marie Brun (1992), Georges Dalgues (1997), Jacques Boudet (1998), Michel Adam (2007), Michel Raimond (2014), Alain Malissard (2014), Pierre Navier (2017), André Lingois (2018), Geneviève Dadou (2024). Anniversaire, première partie, le jeudi 26 septembre 2024 Pour les 70 ans de notre section locale, qui vit le jour le 23 novembre 1954, la séance de rentrée s'est voulue à la fois commémorative et festive.

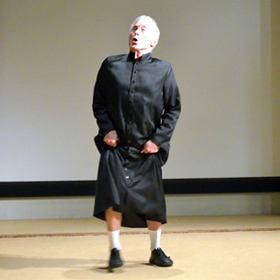

Après la rétrospective de la saison 2023-2024, le bilan financier et l'annonce de la prochaine saison, Catherine Malissard, notre présidente, a ensuite rendu hommage aux quatre anciens présidents : Germain Martin, président fondateur, durant 10 ans, Lionel Marmin de 1965 à 1988, Alain Malissard qui, de 1989 à 2014, précède de peu L. Marmin dans la longévité dans le poste, et Bertrand Hauchecorne, actuel président d'honneur, excusé de ne pouvoir être présent. La présidente s'est ensuite adressée à Jean Nivet, ancien secrétaire et vice-président, actuel vice-président d'honneur; elle a rendu un hommage ému et appuyé à ce budiste présent depuis la fondation, attaché à l'esprit de l'association et d'une grande efficacité. Après un intermède littéraire festif, la commémoration s'est poursuivie par une invitation à la mairie, clôturée par un cocktail, en présence d'un représentant du maire-adjoint à la culture, William Chancerelle, qui s'était trouvé dans l'impossibilité d'être présent. Après le discours du représentant de la mairie, insistant sur l'intérêt d'avoir à Orléans une association comme "Budé", faisant preuve d'une exigence dans la pensée et les contenus, C. Malissard a repris la parole pour insister avec émotion et détermination sur la nécessité de tenir sans cesse le fil de l'Humanisme. Pour terminer, Diane Cuny a tenu à reprendre la parole afin de rendre un hommage à la belle personne qu'était Alain Malissard, non seulement pour son envergure intellectuelle, mais aussi et surtout pour la gentillesse et la simplicité qui constituaient son charisme. En intermède entre la réunion de rentrée et la mairie, dans un spectacle musclé et jubilatoire à son image, Christian Massas a interprété Un cœur sous une soutane, nouvelle de jeunesse méconnue d'Arthur Rimbaud, éditée dans la seule collection de la Pléiade. Mise au tiroir pendant 35 ans pour anticléricalisme, puis ressortie par André Breton pour "ennuyer" la famille qui voulait faire passer Rimbaud pour croyant, cette œuvre contient déjà tout l'humour et la poésie de Rimbaud. C. Massas est un acteur culturel d'Orléans depuis plus de quarante ans, connu aussi sous son nom de clown, Amédée Bricolo, atypique car sans gros nez ni grimage habituels et jamais au cirque mais au théâtre. Le mime, l'acrobatie et le jeu d'acteur sont sa triple formation de base, qu'il investit en bloc dans le comique et le travail de clown. Mais, depuis vingt ans, avec un diplôme d'État de professeur de théâtre de conservatoire, il enseigne au Conservatoire d'Orléans, dans un esprit d'ouverture et de recherche permanente. Professeur à temps partiel – pour pouvoir continuer à jouer, ainsi qu'à écrire des pièces et mettre en scène – il a joué en plusieurs langues, dans plus de quarante pays aux quatre coins du monde, s'imposant aussi devant des publics non préparés. Par amour de la littérature, il a monté maintes fois des textes de Novarina, Kafka, Beckett, Pirandello entre autres et interprété de grands auteurs au cours de lectures très personnelles, inspirées et animées. Un cœur sous une soutane raconte, sous forme de monologue, les premiers émois amoureux d'un jeune séminariste – comme Rimbaud a dû en rencontrer – alliés à une peinture, féroce jusqu'aux détails scabreux, de la bourgeoisie et de l'église de son temps, rejetées jusqu'à la nausée par Rimbaud dans ses écrits. L'interprétation brillante – et par cœur ! – de C. Massas, faisant appel à toutes les ressources du jeu – intonation, mimiques et pantomime – le métamorphose sous nos yeux en adolescent boutonneux étriqué et exalté, mêlant dans un même élan l'adoration de la petite bourgeoise à celle de la Vierge Marie et gambadant sur la scène en retroussant sa soutane. Il incarne ainsi toute la force de satire et de dérision du texte et c'est une comédie grinçante qu'il nous livre. Moments commémoratifs et ludiques conjugués, c'était une belle soirée de rentrée. C. Spenlé-Calmon Un coeur sous une soutane, intimités d'un séminariste, d'Arthur Rimbaud Le texte de cette nouvelle, datant de 1870 (Rimbaud avait 16 ans), n'a été publié qu'en 1924, car jugé sulfureux par ses implications anticléricales. Louis Aragon et André Breton ont écrit une préface où ils déclarent : « Nous sommes heureux de faire ici chavirer la légende d'un Rimbaud catholique ». Au séminaire, le jeune Léonard, qui a 18 ans, vient de se décider à prendre la soutane. Dans une sorte de journal, il raconte comment s'est passée l'année qui a précédé son ordination. Eprouvant une véritable répulsion pour ses condisciples, persécuté par le Père supérieur, il tentait d'échapper à cette atmosphère en écrivant des vers. Reçu un jour dans une famille bourgeoise, les Labinette, il tomba follement amoureux de leur fille Théothima. Il la rencontra d'abord dans la cuisine qui sentait la soupe aux choux, puis dans le salon où le père Césarin jouait aux cartes avec Riflandouille, un ancien sacristain. Sans s'en rendre compte, le jeune garçon s'y montra ridicule, ébloui qu'il était par la pourtant très banale Thimothima. Il finit par comprendre qu'on riait de lui à cause de ses mauvais vers, mais aussi parce que ses pieds sentaient mauvais (c'est pour cela que sa belle lui avait offert des chaussettes). C'est en étant résigné à être à jamais un "martyr de l'amour" qu'il avait finalement pris le vêtement sacerdotal. Il serait donc un modeste curé de campagne; mais il se jurait… de ne jamais quitter les chaussettes que Thimothina Labinette lui avait données. En écrivant cette nouvelle, Rimbaud pressentait peut-être ce que serait sa vie. Comme son personnage, ne supportant pas le monde tel qu'il est, il voudra d'abord se révolter en se réfugiant dans la poésie. Puis, de même que Léonard finira comme simple curé de campagne, lui aussi renoncera en devenant négociant en Abyssinie. Début de la nouvelle : O Thimothina Labinette ! Aujourd'hui que j'ai revêtu la robe sacrée, je puis rappeler la passion, maintenant refroidie et dormant sous la soutane, qui l'an passé, fit battre mon cœur de jeune homme sous ma capote de séminariste ! Manuscrit intégral sur https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10021498f/f26.item Depuis plus de quarante ans, Christian Massas (alias le "clown" Amédée Bricolo) enseigne le théâtre burlesque au Conservatoire d'Orléans. Il a écrit : « Nous voudrions par notre travail trouver et faire trouver une euphorie proche de l'humour joyeux de notre enfance. Car nous pensons que le rire soulage de la souffrance. Le plaisir de rire ne masque pas la lucidité. Son caractère libérateur contrarie le tragique de l'existence. L'humour ne se résigne pas, il défie. Le trop sérieux réclame du rire pour ne pas sombrer dans le ridicule de la gravité. Nous voudrions trouver un rire sain qui serait le juste milieu entre la lourde gravité de l'intellectualisme et l'exubérance légère de l'inconsistant. C'est ainsi que nous assumons nos choix artistiques. » (Christian Massas) Anniversaire, deuxième partie, le vendredi 22 novembre 2024

Ce concert-conférence, proposé par DAPHNE CORREGAN et CAROLINE COLOMBEL-GENES, ressuscite les Ladie's concerts initiés par des compositrices dans les salons aristocratiques anglais de la fin du 18e au début du 19e siècle. Daphne Corregan, soprano, a obtenu avec brio, au sein du Conservatoire d'Orléans, d'abord un Diplôme de Fin d'Etudes, principalement voix soliste et instrument, puis un 1er Prix de Perfectionnement lyrique. Elle mène de front et avec rigueur sa carrière et l'enseignement du chant. Son répertoire embrasse tous les aspects du chant lyrique jusqu'à la musique contemporaine, en concerts solistes, dans des formations de qualité dont La Rêveuse et les Folies Françoises, des opéras ou des collaborations la menant sur des sentiers originaux. La harpiste Caroline Colombel-Genest est détentrice aussi à l'unanimité du jury d'un DFE de harpe au Conservatoire de Boulogne-Billancourt et d'un Capes d'enseignement musical et choral. Elle se produit dans des ensembles et des orchestres symphoniques comme celui d'Orléans, où elle enseigne depuis deux ans. Sa curiosité la poussant à sortir des sentiers battus, elle s'est produite à travers la France pendant dix ans au sein de l'excellent ensemble Naccara, unique en son genre, car comprenant pas moins de six harpes. Elle participe aussi au Symposium de la harpe en Pays de Galles. Étendant les Ladies' concerts hors de Grande-Bretagne, notamment en France, les musiciennes ont offert, tant par leur qualité que celle des airs interprétés, un merveilleux moment musical de grande tenue, empli de douceur et non sans humour, car avec un parti pris féministe très malicieux. En effet beaucoup de ces compositrices, quoique reconnues et célébrées pour leur talent, ont été amenées à abandonner leur carrière pour celle de leur mari ou sont tombées dans l'oubli après leur mort, personne, dans une sphère musicale très masculine, n'ayant eu à cœur de perpétuer leur mémoire. Elles ont donc interprété quatre Canzonets d'Elisabeth Pym Cumberland (1779-1840) harpiste dont la biographie, hélas, reste à faire ; puis Elévation de Louise Farrenc (1804- 1875), très active dans l'édition musicale, connue et soutenue par les plus grands musiciens de son temps pour ses talents de pianiste, compositrice et – chose rare – professeur au Conservatoire de Paris et dont le mari, musicien aussi, conscient de ses dons exceptionnels, se fit l'impresario. Le concert s'est poursuivi avec un Nocturne et une Romance de la compositrice française Pauline Duchambge (1776-1858) sur des poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Élève de Cherubini et compagne d'Auber, elle eut beaucoup de succès de son vivant et mit en musique les grands écrivains qu'elle fréquentait, dont Hugo, Chateaubriand, Lamartine, Vigny. Il y eut ensuite trois chants de Sophie Gail (1775-1816), également sur des poèmes de M. Desdordes-Valmore. Épouse de l'helléniste J.-P. Gail, dont elle se sépara pour mener une vie libre, elle fut très célèbre aussi pour ses opéras. En fin de concert, trois Canzoncine ou Petits airs italiens d'Isabella Colbran (1785-1845), grande soprano dramatique d'origine espagnole, adulée pour l'amplitude phénoménale de trois octaves et le timbre magnifique de sa voix, qui fut l'épouse puis l'amie très chère de Rossini, qui composa pour elle nombre de ses airs d'opéras. La complicité amicale et musicale des deux interprètes ajouta à la grâce et à la distinction du concert, le doigté rigoureux, poétique et parfois malicieux de Caroline soutenant le timbre à la fois rond et cristallin de Daphne, un chant pur à la diction parfaite. Ce moment suspendu créé par nos deux Ladies françaises a ravi le public, ainsi que notre président national Michel Farztoff, qui était venu à Orléans pour le colloque sur Étienne Dolet prévu pour le lendemain. C. Spenlé-Calmon |

|||||||||||||||

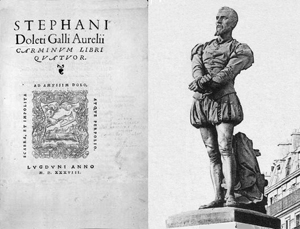

Anniversaire, troisième partie, le samedi 23 novembre 2024 JOURNÉE D'ÉTUDES ÉTIENNE DOLET Pour clore les festivités organisées pour son 70e anniversaire, notres Association a consacré une journée d'études à ÉTIENNE DOLET, cet humaniste qui, né à Orléans en 1509, mourut sur le bûcher à Paris en 1546, victime d'une société intolérante qui lui reprochait sa trop grande liberté de pensée.

|

|||||||||||||||||||||||||||

CONFÉRENCES

Jeudi 3 octobre 2024 Une version intégrale retouchée de cette conférence a été publiée

L'humanisme, terme du XIXe siècle, désigne un mouvement culturel européen, littéraire et philosophique, des XVe et XVIe siècles, période qui correspond à la Renaissance. Les principales figures de l'humanisme comme mouvement littéraire sont, en France, Rabelais (vers 1494–1553), Marot (1496–1544), Montaigne (1533–1592) et les poètes de la Pléiade. Le néerlandais Érasme (1467–1536) est cependant l'auteur qui incarne le plus, comme symbole, l'humanisme européen. L'humanisme se caractérise avant tout par le statut qu'il confère aux sources antiques. Les grands auteurs de l'Antiquité grecque et latine (par exemple Platon, Aristote, Cicéron, Plutarque, Homère, Virgile, etc.) deviennent des modèles à imiter ; la redécouverte et l'appropriation de ces œuvres s'accélère. Ce « retour » aux sources antiques est favorisé par les bouleversements que connaît l'Europe de la Renaissance, qui naît dans l'Italie du XIVe siècle. À côté des peintres qui s'inspirent de la mythologie antique, ou des érudits qui veulent renouveler le savoir, des auteurs italiens (Boccace, Dante, Pétrarque) ont initié, en littérature, ce mouvement d'imitation des « Anciens » (notamment Virgile ou Horace). Vers 1450 ensuite, l'Allemand Gutemberg (1400–1468) perfectionne l'imprimerie en inventant les caractères métalliques mobiles, ce qui permettra une beaucoup plus grande diffusion du livre et donc des savoirs. Enfin, la rétractation de l'Empire byzantin, héritier de l'Empire romain et porteur de sa culture greco-latine, puis sa chute finale à la prise de Constantinople par les Ottomans en 1453, favorise le transfert des savoirs antiques vers l'Italie et donc vers l'Europe. Les textes des Anciens sont connus, par les humanistes, en langue originale. Les lettrés apprennent le latin, la langue savante de l'époque, mais aussi le grec et l'hébreu. Ils traduisent les textes et veulent en retrouver la forme originelle. On revient directement à la source en écartant, parfois, les commentaires et les erreurs de traduction du Moyen Âge. Ce dernier est érigé en repoussoir. Le mythe du Moyen Âge, barbare, gothique, sombre, naît à cette époque. Ce retour aux sources sert un idéal : la place centrale conférée à l'homme dans la réflexion savante. Humanisme vient du latin humanus « humain », et humanitas signifie « culture ». L'effervescence intellectuelle de l'âge humaniste se traduit par un optimiste général et une foi dans l'homme qui, par l'éducation, peut s'améliorer. On se soucie de son sort et de son bonheur. L'Anglais Thomas More (1478–1535) invente notamment L'Utopie (1516), un projet de cité idéale et bien réglée. La « découverte » de l'Amérique nourrit le renouvellement intellectuel européen. Les lettrés de l'Europe se passionnent pour les récits de voyages des colons et explorateurs. La figure de l'Amérindien, le « bon sauvage », pousse une interrogation sur l'Autre, l'homme préservé des vices de la civilisation, et sur le Même, l'humanité qui nous lie à cette homme (Les Cannibales de Montaigne). Cette interrogation est critique de la société : les Essais de Montaigne contiennent une dimension subversive. C'est aussi le cas chez Rabelais qui, dans Pantagruel (1532) et Gargantua (1534), moque la société de son temps. Dans son Discours sur la servitude volontaire (1576, posthume), Étienne de la Boétie (1530–1563), ami de Montaigne, formule l'une des premières grande critique moderne du pouvoir. Enfin, l'Europe humaniste est une Europe chrétienne. La même démarche, appliquée aux textes des Anciens, est utilisée sur le texte biblique : on veut revenir au texte originel et se libérer des lectures traditionnelles. Cette tendance est contemporaine au développement de la réforme protestante duquel nombre d'humanistes se sentent proches. En France, Lefevres d'Étaples (1460–1536) traduit les Évangiles à partir de la Vulgate latine mais à l'aide de corrections grecques. En Allemagne, Martin Luther (1483–1546), réalise en 1522, à partir des textes originaux, la première traduction en allemand de la Bible. H. Courtemanche Né en 1951 à Rouen, Frank Lestringant est professeur émérite de littérature française à l'Université de Paris-Sorbonne. ll est membre du comité de la Société de l'histoire du protestantisme français, de la Société française des études seiziémistes et de la Société des amis d'Agrippa d'Aubigné. Sa thèse, dirigée par Jean Céard et soutenue en 1988, portait sur le cosmogaphe André Thevet (1516-1592). Depuis, il a travaillé sur les récits de voyages au XVIe siècle et sur les textes d'auteurs huguenots qui songeaient à implanter un refuge dans le Nouveau monde. On lui doit aussi une biographie de Musset et une étude sur André Gide l'inquiéteur. Il dirige avec Michel Zinc le premier tome de l'Histoire de la France littéraire, intitulé "Naissances, renaissances (Moyen Âge-XVIe siècle"). Sa dernière publication, aux Belles Lettres, Rabelais cartes sur table, trame les cartes sur lesquelles s'échafaudent les fictions rabelaisiennes : depuis le tour de France des universités et l'arpentage du Chinonais, jusqu'à l'océan et ses îles du Quart Livre, puis la descente vers la Dive bouteille au Cinquième livre. Récemment, il s'est penché sur la Cosmographie Universelle de Le Testu, véritable joyau de la cartographie de la Renaissance, établie par le corsaire et explorateur français qui a découvert au XVle siècle la baie de Guanabara où se dresse aujourd'hui Rio de Janeiro. Le terme humanisme, créé à la fin du XVlllème siècle et popularisé au début du XIXème siècle, a pendant longtemps désigné exclusivement un mouvement culturel, philosophique et artistique prenant naissance au XVlème siècle dans l'Italie de la Renaissance, puis se développant dans le reste de l'Europe. Point de rupture autant que moment de transition entre le Moyen Âge et les Temps modernes, ce mouvement est en partie porté par l'esprit de liberté critique qui resurgit alors, point de départ d'une crise de confiance profonde qui affecte notamment l'Église catholique. Les penseurs humanistes de la Renaissance, en renouvelant considérablement l'approche de la civilisation antique européenne à la suite d'une approche médiévale notamment marquée par l'aristotélisme scolastique, n'abjurent pas pour autant leur foi. En plaçant au cœur de leur réflexion l'homme dans toute sa complexité, ils cherchent plutôt à produire la synthèse du double héritage gréco-romain et chrétien, en insistant non plus sur l'observation du monde compris comme seule création divine, mais sur le rôle actif des capacités intellectuelles humaines dans l'élaboration de la réalité de toute chose. C'est de cette révolution de la pensée, de ses racines et aspirations dont nous parlera Frank Lestringant. |

Vendredi 15 novembre 2024

Ancien élève de l'ENS et diplômé en lettres et philosophie, collaborateur à Libération et au Nouvel Observateur, Olivier Rolin est essentiellement écrivain, écrivain-voyageur, arpenteur des quatre coins du monde. Il est l'auteur de 17 romans et de récits géographiques ou essais. Prix Femina pour Port Soudan en 1994 et France Culture pour Tigre en papier en 2003, en 2014 prix du Style pour Le Météorologue, grand prix de littérature de l'Académie française pour son œuvre et sujet d'un grand dossier dans la revue Europe. C. Malissard soulève un des thèmes essentiels, à savoir l'individuel dans le collectif. O. Rolin confirme que ce sont des personnages pris individuellement dans de grandes espérances qui l'intéressent le plus souvent, mais poursuit en rapprochant cet affrontement avec la période maoïste de sa jeunesse, où les haines provoquaient des bagarres sectaires, face sombre de toutes ces grandes espérances. Il précise avec humour que Barthélémy l'intéresse plus quoiqu' il aurait préféré être copain avec Cournet… tout comme Hugo qui connaissait Cournet et n'aurait sûrement aucune sympathie pour Barthélémy ! Sur la remarque de C. Malissard que c'est en exil à Londres que se révèle et s'exacerbe leur opposition, O. Rolin décrit la communauté internationale des exilés politiques de l'époque, dont des Allemands (Marx entre autres), la plupart vivant dans le plus grand dénuement, sauf quelques uns dont Cournet. Un milieu où règne la paranoïa entre factions, entre hommes du peuple et ces bourgeois contre lesquels Barthélémy radicalise sa position en la personne de Cournet avec qui il veut en finir. Jusqu'à provoquer un duel où il le tuera dans la campagne londonienne, explication du titre tiré de la formule de la condamnation à mort dans la juridiction anglaise. Cela amène au contexte géo-historique magnifiquement envisagé à propos des deux villes, Paris et Londres, et de leurs quartiers. O. Rolin applique aussi à l'étude des lieux sa méthode de documentation à la fois livresque et in situ. «J'ai besoin de voir, de marcher, de reconstituer les lieux ». Une écriture « photographique » pour C. Malissard, mais aussi éminemment géographique et historique qui donne à voir des rues et quartiers disparus du Paris de Napoléon III d'avant les travaux d'Haussmann et du Londres noir et déjà industriel des années 1850. Longues digressions détaillées – dignes de Hugo – faisant appel aux cinq sens, comme à Paris celle de l'enfer de la grande voirie de Monfaucon avec en son centre la grande écorcherie et sa puanteur, son sang, ses boyaux… Mais aussi reconstitution de l'épouvantable bagne de Brest, avec ses lieux et ses règlements où Barhélémy fut emprisonné. Tout cela tressé avec le contraste des mêmes quartiers de nos jours: comme les quartiers miséreux de Londres devenus bourgeois de nos jours. Vient ensuite le sujet du duel qui met fin à la vie du modéré Cournet sous la balle de l'implacable Barthélémy, duel retentissant à l'époque, le dernier en Angleterre. O. Rolin en a retrouvé sur place la mémoire tangible (par ex. la même auberge et certainement le champ qui en fut le théâtre). Le thème du duel appelle celui du double qui traverse tout le récit, jusqu'à la fin avec le double meurtre dans lequel Barthélémy trouve la mort. De manière passionnante O. Rolin tisse donc, sans jamais en lâcher un, une tapisserie à quatre fils : la biographie, forcément lacunaire, des deux protagonistes ; la géographie historique, sociale et politique des lieux qu'ils sont amenés à habiter ; sans oublier le fil de l'accompagnement à la fois admiratif et malicieusement critique de celui qui est à l'origine de sa démarche, le grand V. Hugo. Tout cela – 4ème fil – à travers une mise en perspective minutieuse avec notre siècle : sa propre biographie d'ancien de la gauche prolétarienne et les dédales dans lesquels il nous entraîne au cours de ses multiples promenades-enquêtes pour « reconnaissances des lieux » toujours là, disparus ou transformés par les activités modernes. La conférence se termine sur une affirmation, dont le XXIe siècle devrait prendre leçon, l'importance du passé qui « fabrique » les hommes, même à leur insu, la connaissance du passé étant un des principaux moyens de vivre bien. Un entretien, à la fois dense et fluide de bout en bout, illustré par la lecture de certains passages montrant une écriture d'amples périodes et digressions très travaillées, alliée à un style plus lapidaire et familier, et pimentée par un humour jamais bien loin. Un entretien invitant à découvrir l'œuvre d'un écrivain travaillant sur son sujet loupe en main tel S. Holmes ! Olivier Rolin, ancien élève de l'ENS, a été membre dirigeant de l'organisation maoïste Gauche prolétarienne. Il est l'auteur de récits géographiques et d'une quinzaine de romans. Dans Port-Soudan (1994), un Français exilé à Port-Soudan revient à Paris pour rencontrer les relations d'un de ses anciens camarades de Mai 68. Dans Tigre en papier (2002), le narrateur remonte dans son passé de militant maoïste et fait revivre les grandes figures de la Gauche prolétarienne, de Benny Lévy à Serge July. Un chasseur de lions (2008) romance la vie de l'ingénieur Eugène Pertuiset (qui dirigea une expédition au Chili en 1874) en le mettant à la tête d'une expédition à la recherche du trésor des Incas en Terre de Feu. Le Météorologue (2014) raconte le destin d'Alexeï Vangengheim, directeur du service de météorologie de l'URSS, victime de la terreur stalinienne. |

Mardi 14 janvier 2025

Eric Fottorino est journaliste et écrivain. Il a longtemps été journaliste au « Monde » et est cofondateur de l'hebdomadaire « Le 1 » et de plusieurs trimestriels. Auteur d'une quinzaine de romans, il a reçu plusieurs prix. Jean-Pierre Siméon, agrégé de lettres modernes, est poète, romancier, dramaturge et critique. Il a reçu lui aussi plusieurs prix et a été directeur artistique du Printemps des Poètes. Certes il peut sembler paradoxal d'allier poésie et journalisme, mais l'entretien va mettre en évidence les liens étroits qui unissent ces deux domaines. Jean-Pierre Siméon rappelle la relation au monde qu'avaient Grecs et Romains à travers la poésie, la tragédie. Or l'exclusion des poètes de l'expression de la réalité entraîne une compréhension unique du monde et l'on constate que, si la philosophie et la poésie sont exclues, elles sont remplacées par des experts, des scientifiques. Jean-Pierre Siméon évoque le poète Novalis selon lequel plus il y a de poésie, plus il y a de réalité. Pour Eric Fottorino les poètes sont les reporters de leur époque, et il pense au poème de Marguerite Yourcenar « Gares d'émigrants : Italie du sud » (1934). Le journal « Le 1 » propose d'ailleurs chaque semaine un poème. Jean-Pierre Siméon déplore qu'actuellement on ne lise plus les poètes qui auraient beaucoup à nous dire, comme Ronsard dans « Discours des misères de ce temps, à la reine mère du roi » (1562), et bien d'autres tels Agrippa d'Aubigné, Lorca, Hugo, Lamartine. Les poètes parlent de tout, de la réalité. Pensons à Virgile qui mettait déjà en garde contre la mort des abeilles dans les Géorgiques (années trente avant J.-C.) ! Ou à Hugo : « Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne … », poème où s'exprime toute la douleur d'un père après la disparition de sa fille. La réalité, c'est ce que les cinq sens nous disent. Eric Fottorino voit dans la poésie un refuge par rapport au réel. Il en veut pour preuve qu'après le 11 septembre 2001 les rayons de poésie ont été dévalisés à New York. Il en a été de même au début de la pandémie du Covid. Tout poème a pour arrière-plan la mort et on pense à Primo Lévi. On se souvient du Président Georges Pompidou citant, lors d'une conférence de presse, Éluard pour répondre à une question concernant l'affaire Russier. Eric Fottorino raconte son émotion à la lecture du poème d'Henri Michaux Je suis né troué, alors qu'il avait 17 ans. Grâce à l'écriture, il a pu élucider ses origines, s'approcher au plus près de ses ancêtres. Pour lui, le journaliste restitue le réel. Jean-Pierre Siméon voit dans la poésie un corps-à-corps avec le réel. Elle dit le réel, alors que les experts le mettent en concept. Jean-Pierre Siméon montre l'investissement du corps dans l'écriture. Les premiers textes étaient des incantations, comme les grands mythes, des chants. Eric Fottorino indique qu'il a écrit et non tapé le texte de « Mon enfant, ma sœur », sœur dont il ne sait rien mais qu'il interpelle. Pour lui, lire son texte à haute voix, donc l'entendre, est primordial pour saisir la musicalité. Jean-Pierre Siméon considère que la langue des hommes et femmes politiques est asphyxiée, le discours d'André Malraux lors de l'entrée au Panthéon de Jean Moulin étant une exception. Il déplore que l'image se substitue à la langue et pense que l'acronyme est l'aboutissement absolu de la perte du réel. Une langue monosémique est parfois indispensable, mais son emploi doit être limité, car elle réduit le réel. En conclusion de cet échange passionnant, Jean-Pierre Siméon et Eric Fottorino rappellent que comprendre vient de cum prehendere. Éric Fottorino a fait des études de droit et a été journaliste au Monde (entre 1986 et 2011). Puis il a créé diverses publications (Le 1, America, Zadig, Légende). Entre 1991 et 2024 il a publié une quinzaine de romans. Plusieurs sont liés à sa propre histoire : il est enfant naturel d'un juif marocain, reconnu et adopté par un pied-noir de Tunisie, qui s'est ensuite suicidé. On peut citer : Korsakov (2004), L'Homme qui m'aimait tout bas (2009), Questions à ma mère (2010), Dix-sept ans (2018), Mon enfant ma sœur (2023)… |

Mardi 21 janvier 2025

John Scheid, agrégé de grammaire, historien et archéologue, spécialiste de l'Antiquité romaine, est professeur honoraire au Collège de France. Après de nombreuses publications depuis 1975 (sa thèse sur les Frères arvales), il a publié récemment Les Romains et leurs religions, aux éditions du Cerf. « La notion moderne de bois sacré doit beaucoup aux romantiques allemands et sert de fondement à des considérations anachroniques sur le culte des arbres ou la divinisation de la nature. En fait, les textes invoqués prouvent que le lucus était pour les anciens Romains un lieu créé et habité par une divinité, un lieu "monstrueux" en pleine terre habitée, à l'instar du tescum de la formule augurale, où la toute-puissance divine se manifestait de façon éclatante. » |

Jeudi 13 mars 2025

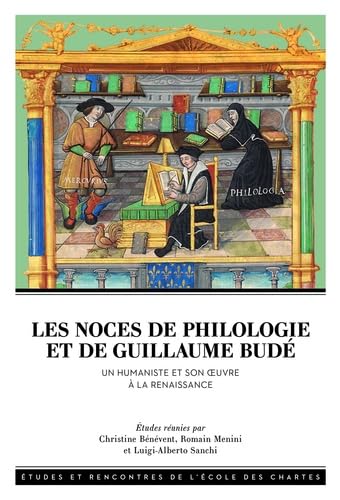

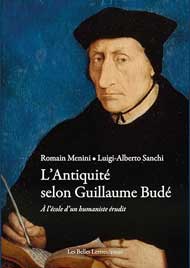

PRÉSENTATION Agrégé de Lettres classiques, Romain MENINI est maître de conférences à l'université Gustave-Eiffel à Champs-sur-Marne, où il enseigne la langue et la littérature française, ainsi que l'histoire du livre. Ses travaux portent sur la littérature de la Renaissance et la philologie humaniste. Il est surtout spécialiste de Rabelais. Il a notamment publié Rabelais et l'intertexte platonicien (Droz, 2009) et Rabelais altérateur-Græciser en François (Paris, Classiques Garnier, 2014). Tout Rabelais (Bouquins, 2022) est paru sous sa direction. Il est également co-fondateur de la revue L'Année rabelaisienne. Luigi-Alberto SANCHI est agrégé de grammaire et docteur en histoire (2004) Il est chercheur à l'Institut d'histoire du droit Jean-Gaudemet à l'Université Panthéon-Assas. Spécialiste de Guillaume Budé, il a travaillé acec Marie-Madeleine de La Garanderie († 2005). Sa thèse de doctorat, publiée en 2006, porte sur Les Commentaires de la langue grecque de Guillaume Budé. Il est l'auteur de Budé et Plutarque, des traductions de 1505 aux Commentaires de la langue grecque, (Champion, 2008), Guillaume Budé, philosophe de la culture (Classiques Garnier, 2010), L'Epitomé du De Asse (Les Belles lettres, 2008). Il a dirigé la publication, par 70 spécialistes, de Les Lettres grecques. Anthologie de littérature grecque d'Homère à Justinien (Les Belles Lettres, 2020). Romain Menini et Luigi-Alberto Sanchi ont publié Les noces de Philologie et de Guillaume Budé (Ecole des Chartes, 2021) et, aux Belles-Lettres en janvier 2025, L'Antiquité selon Guillaume Budé. À l'école d'un humaniste érudit. Les études réunies par Christine Bénévent, Romain Menini et Luigi Alberto Sanchi sous le titre Les noces de Philologie et de Guillaume Budé « ont pour ambition de revenir, à la lumière des recherches les plus récentes, sur les différentes facettes de l'œuvre de Guillaume Budé, allant de l'essai historique novateur qu'est le De Asse à la défense et illustration du grec, de l'exégèse des sources du droit romain aux recommandations politiques de l'Institution du prince, en passant par des considérations morales et religieuses disséminées dans les lettres, des digressions et des traités. » Les auteurs présentent ainsi le second ouvrage : « Parmi les géants de son temps, Guillaume Budé tient une place à part. Il est assurément le plus singulier des lettrés français de la première Renaissance. Contemporain d'Érasme et de Thomas More, il posa comme nul autre avant lui – mais aussi après lui, peut-être – la question des humanités en France, ainsi que les bases d'une réflexion nationale en la matière. Parallèlement à son rôle dans la politique culturelle du royaume, ses ouvrages montraient la voie encyclopédique d'études qui n'entendaient laisser de côté aucun domaine de la connaissance antiquaire : philologie du Digeste, patristique, lexicologie du grec ancien, érudition numismatique, histoire économique. Autant de domaines qui, de nos jours, n'apparaissent plus guère dans un cursus de lettres classiques, voire d'histoire ancienne. Or les recherches savantes auxquelles Budé s'adonna tout au long de sa vie ne sauraient être comprises, dans leur portée et dans leur signification, qu'en étant replacées dans le contexte qui fut le leur. Sans cet effort historique – lequel était déjà au fondement de la démarche même de Budé face à l'Antiquité –, nous risquons de nous heurter à un monde incompréhensible. Ainsi sonnait déjà la leçon des écrivains de la "Renaissance" : c'est en tentant de comprendre de l'intérieur les civilisations révolues, dans toute la diversité de leurs préoccupations – et quitte à mesurer ce qui nous en sépare – que nous en pourrons tirer les enseignements les plus utiles à notre temps.» COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE

Romain Menini, agrégé de lettres classiques, est maître de conférences à l'université Gustave-Eiffel à Champs-sur-Marne. Tous les deux présentent leur livre L'Antiquité selon Guillaume Budé et soulignent en introduction que Budé (1468-1540) est très peu connu du grand public, que son œuvre est souvent ignorée, bien que son rôle dans la connaissance du monde antique ait été fondamental et qu'il soit le symbole de la culture encyclopédique. Ce grand humaniste, contemporain d'Érasme et de Thomas Moore, devient la référence d'auteurs qui seront par la suite beaucoup plus connus que lui, comme Rabelais. Il œuvre auprès de François Ier pour la création de chaires en grec et en latin, qui seront l'embryon du Collège Royal, plus tard Collège de France. En 1519 il offre au roi De l'institution du prince, sans doute publié grâce à Étienne Dolet, qui cherche à faire en latin ce que Budé a fait en grec. La mort de Budé représente une grande perte pour la France. Luigi Alberto Sanchi rappelle que Budé a presque tout écrit en latin. Rabelais cite à maintes reprises Budé sans le nommer, car ce dernier est un personnage important de la Cour. Le XVIème est un siècle érudit, de grande inventivité, mais on retient surtout ceux qui ont écrit en français ou dans les deux langues (français et latin). Budé va faire progresser la connaissance du grec, de la prose grecque. Il effectue un travail colossal, cite une centaine d'auteurs grecs, une soixantaine d'auteurs latins. Il souhaite qu'il y ait des études de grec et d'hébreu protégées par le roi. Luigi Alberto Sanchi indique que les premiers professeurs sont payés en 1530. Romain Menini montre que le travail de Budé est totalement nouveau, qu'il s'agit plutôt d'une monographie érudite, mais son latin est difficile à lire. D'ailleurs Érasme se plaint auprès de Budé de la prose de ce dernier. Pour comprendre l'Antiquité, Budé étudie différents domaines, la poésie, la prose, le droit, les héritages, les opérations financières, l'économie… Il s'intéresse à Hippocrate, et plus à Galien, plus avancé. Romain Menini explique comment travaillait Budé. On a reconstitué sa bibliothèque, réelle et virtuelle. On a retrouvé environ 40 livres annotés par Budé; il annotait son propre manuscrit; on sait même quelle édition il utilisait pour travailler. Et jusqu'à sa mort il a apporté des ajouts. Selon Luigi Alberto Sanchi, on a l'impression que Budé écrit au fil de la plume. Il prend le lecteur par la main. Il cherche à comprendre comment fonctionne l'empire grec, par exemple combien Alexandre donne à Aristote pour ses recherches, quel est le prix des légumes… Budé veut comprendre le système des poids et mesures. Les chiffres sont énormes, parfois les scribes n'ont pas compris… Aucun domaine de la connaissance ne doit rester dans l'ombre pour Budé. Les deux auteurs montrent comment Budé part du droit de l'Antiquité pour aller vers une pensée universaliste. Il est une figure tutélaire, celle de l'érudition à la française. On retrouve toujours dans ses écrits l'axe du philologue qui en fait sa spécificité. F. Guerry-Raby |

SORTIES

| Visite à Paris de l'Institut de France | Visite à Malesherbes du Musée de l'imprimerie |

|

|

|

|

| Représentation de Hécube pas Hécube à la Comédie française |

Hécube, tragédie d'Euripide 1/ L'intrigue Les Anciens considéraient la pièce comme le drame tragique par excellence. C'est une sorte de diptyque, chacun formé par la mort brutale et cruelle d'un enfant de la reine Hécube, femme de Priam. Le sacrifice de Polyxène est connu, point d'orgue final de l'Iliade, mais celui du tout jeune Polydore doit presque tout à Euripide. Prologue : Le spectre de Polydore, le plus jeune fils d'Hécube, raconte son histoire tragique. Priam l'avait envoyé en sécurité chez Polymestor en Thrace au début de la guerre de Troie qu'il n'était pas encore en âge d'assumer, mais son protecteur l'a tué pour s'emparer de ses richesses dès qu' il a appris la défaite des Troyens. Son spectre annonce à sa mère, Hécube, qu'elle retrouvera son corps échoué à la mer. Il lui révèle aussi que sa sœur, Polyxène, sera sacrifiée à la demande du fantôme d'Achille. Premier épisode : C'est Ulysse qui annonce à Hécube le destin de sa fille. Elle l'implore de faire preuve de pitié, lui rappelant sa clémence envers lui lorsqu'il fut démasqué dans le camp troyen, déguisé en mendiant. Et si une femme doit mourir, c'est Hélène, responsable de la guerre. Mais Ulysse, pourtant plein de compassion, lui explique que le sacrifice doit venger la mort du grand héros. Deuxième épisode : Talthybios, messager grec, informe Hécube que Polyxène a été sacrifiée, mais auparavant, avec une extraordinaire dignité, elle a transformé cet acte en sacrifice consenti, digne d'une femme libre et vierge, et non en esclave soumise. Anéantie, Hécube décide de laver et d'habiller le corps de sa fille pour la cérémonie funéraire. Troisième épisode : La servante ramène alors un corps rejeté par la mer, celui de Polydore, le plus jeune fils d'Hécube, tué par Polymestor. La mère, recrue de souffrances, décide de l'enterrer elle-même puis de se venger de Polymestor. Quatrième épisode : Elle vient vers lui qui feint d'être toujours l'hôte protecteur et bienveillant, et lui fait croire qu'elle ignore la mort de son fils. Connaissant sa cupidité sans borne, elle souhaite, dit-elle, lui révéler l'emplacement des richesses de Troie, et l'invite à la suivre en compagnie de ses fils. Alors avec l'aide de ses compagnes de captivité, elle se venge atrocement : elle lui crève les yeux et massacre ses enfants. 2/ Le lieu, le temps et le coup de théâtre Nous sommes dans un entre-deux géographique et temporel. Polyxène est censée être sacrifiée à Troie, mais le corps de Polydore est retrouvé près des côtes de la Chersonèse, sur le chemin du retour, chez Polymestor. Or Hécube, mise en esclavage comme toutes les femmes troyennes survivantes, demande à Agamemnon le privilège de les ensevelir ensemble. Ce qui intéresse Euripide est ailleurs. « Terreur et pitié », les deux emblèmes tragiques selon Aristote, sont ici portés à l'acmé de leur puissance, incarnées par l'héroïne éponyme. Ce qui rend plus impressionnante encore cette figure saturée de malheurs qui s'abandonne à la violence. La construction dramatique est habile sous ses aspects austères. On peut en effet regretter sa relative pauvreté, au profit de dialogues fort abondants, la parole d'Hécube étant primordiale. Mais allons plus avant. Euripide a instauré des échos, des ponts, entre certains épisodes qui donnent sens à son dessein : dénoncer l'inhumanité des puissants, la perte des lois vitales. Hécube pas Hécube à la Comédie française

Pour sa première collaboration avec la troupe de la Comédie-Française, Tiago Rodrigues s'empare de l'histoire d'Hécube. Il mêle aux enjeux atemporels de la femme antique, troyenne, ceux d'une femme d'aujourd'hui, comédienne et mère, prise au coeur de tourments similaires. Une actrice répète Hécube d'Euripide, elle joue le rôle de la veuve de Priam. Celle qui, dans la défaite de Troie, a tout perdu : son époux, son trône, sa liberté et presque tous ses enfants. C'est une femme qui réclame justice. Or la tragédie fictionnelle vient douloureusement flirter avec la réalité intime de l'actrice dont le fils autiste a été victime d'un système de maltraitance qu'elle dénonce et contre lequel elle s'insurge. En habituels virtuoses, ceux de la Comédie-Française s'adaptent au défi du metteur en scène, jouant chacun plusieurs rôles dans un texte où sont reliés deux mondes, deux époques, pour une même défense des humiliés et des offensés, des fragiles et des perdus à travers les millénaires. Ainsi, une fois de plus, les textes antiques prouvent leur inépuisable actualité qui rend leur fréquentation essentielle. N. Laval-Turpin |

PARTENARIATS

12 octobre 2024, en partenariat avec Linguafest'45 ("Festival des langues 2024")

L'association Linguafest'45 a transposé dans le Loiret, en 2023, ce qui avait été initité à Tours en 1995 par l'association Linguafest'37. Il s'agit de donner un aperçu des multiples langues, patois et dialectes qui ont été et qui sont encore parlés sur la planète. Le 7 octobre 2023, Marcelle Provost avait organisé, à La Source, un "festival des Langues" au cours duquel une trentaine de langues ont été présentées. |

17 novembre 2024, en partenariat avec l'Association "Livres et Vins en Terre de Loire"

"Pour célébrer l'alliance plurimillénaire des lettres et du vin, nous voulons réunir, le temps d'un week-end, les amoureux des livres et les œnophiles autour de la littérature générale et spécialisée et de l'art de vivre." (Jean-Pierre Delpuech, président de l'Association "Livres et vins en terre de Loire"). Le Salon du Livre et du Vin en Terre de Loire a été organisé à Mareau-aux-Prés les 16 et 17 novembre par L'Association "Livres et Vins en Terre de Loire" sous la présidence d'honneur de Jean-Robert Pitte, vice-président de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste du paysage et de la gastronomie, et auteur de nombreux ouvrages sur le vin. Ce salon a mis à l'honneur des auteurs de tous crus, de l'essai au roman, en passant par l'histoire, la gastronomie et naturellement la littérature vinique. Il a rassemblé les amoureux de la littérature, les éditeurs, les auteurs, les libraires, les viticulteurs, les producteurs, les œnophiles, dans le cadre d'évènements consacrés à la littérature en général, à la littérature spécialisée et à l'art de vivre. Des viticulteurs ont pu faire découvrir leurs terroirs, leurs productions et faire déguster leurs dernières créations. La commune viticole allemande de Stetten am Bodensee, jumelée avec Mareau-aux-Prés, était invitée. Les deux journées ont été émaillées d'animations pour les enfants, d'une grande dictée œnologique pour tous, de conférences sur l'histoire de la vigne et des vignerons dans l'Orléanais, à l'époque gauloise puis au Moyen Âge, complétées par une exposition. Marieke Aucante, journaliste à France Télévisions a animé une table ronde avec Jean Robert Pitte et Kilien Stengel consacrée aux mots du vin. Le samedi soir après un spectacle burlesque — Christian Massas-Amédée Bricolo interprétant C'est la faute à Bacchus, les visiteurs ont pu se retrouver autour d'un repas du terroir proposé par des associations locales. Le second jour des textes sur le vin ont été lus par Françoise Guerry-Raby, Nicole Laval-Turpin, Véronique Servais et Colette Spenlé-Calmon. Bertrand Hauchecorne a présenté Omar Khayyam (1048-1131), mathématicien, astronome et poète persan, qui fut épicurien et grand amateur de vin.

|

3 décembre 2024, en partenariat avec le Cercil, Musée-Mémorial des enfants du Vel d'Hiv

Léa Veinstein, documentariste à Arte-radio et France-Culture, est titulaire d'une thèse de philosophie : Les philosophes lisent Kafka (2019). Sous la forme d'un entretien mené par Julien Leclerc, du Cercil, elle a présenté son livre J'irai chercher Kafka, une enquête littéraire (Flammarion 2024), qui relate les troublantes et rocambolesques péripéties des manuscrits de Kafka. Avant de mourir, en 1924, Kafka avait demandé à son ami écrivain Max Brod de brûler sans les lire tous ses écrits non publiés, c'est-à-dire à peu près la totalité de son œuvre. Convaincu qu'il y avait là un chef-d'œuvre du XXe siècle, Brod désobéit et se fit le passeur passionné de textes que nul n'aurait dû lire. En 1939, il sauva à nouveau les manuscrits promis à l'autodafé nazi en les emportant dans sa fuite en Palestine. Et bâtissant sa vision, il se fit architecte et parfois coauteur de ces textes épars. Dès la première édition du roman inachevé Le Procès, il façonna ainsi le mythe Kafka. De son vivant les publications suivent leur cours, entrecoupées d'épisodes épiques – dispersion temporaire des manuscrits, comme en 1951 dans la crainte d'une guerre au Proche Orient. Mais les pérégrinations ne s'arrêtent pas là, car, après sa mort en 1968, des manuscrits, dont Le Procès, furent clandestinement vendus, à des fins lucratives, par sa secrétaire et légataire, à des collectionneurs privés et aux Archives nationales allemandes, intéressées par ce trésor écrit en allemand. Dernier acte, important vu les conséquences : à sa mort, en 2007, les nouveaux légataires sont sollicités par les instituts universitaires israéliens et allemands pour restitution de l'héritage kafkaïen ! Commence alors un procès à deux volets de questionnement juridique. Un premier sur la notion de propriété privée (les légataires), mais s'agissant du patrimoine mondial, donc aussi et surtout propriété publique. Alors, entre les Allemands – surprise de la révélation des manuscrits vendus ! – et Israël se révèle un second volet de procédure, chacun revendiquant la propriété légitime de ce patrimoine, les uns arguant de l'écriture en langue allemande, à quoi s'ajoute le besoin d'inclure les Juifs dans la construction mémorielle, l'autre s'appuyant sur la judéité de Kafka, dont la famille a péri en tant que juive et sur le sauvetage rendu possible par l'existence d'Israël. Sur la question de la judéité, L. Veinstein cite Kafka se questionnant : « Je suis l'écuyer sur deux chevaux. Non, je gis par terre ». En effet, à travers ce procès, une question s'impose : les manuscrits ont-ils leur place en Israël ? L. Veinstein développe quelques entrées sur cette œuvre prémonitoire du nazisme et sur le rapport de Kafka à la judéité. La biographie montre un Kafka partagé entre le regret de l'absence paternelle de transmission et des mouvements de rejet dans sa volonté de ne pas se laisser réduire, incluant le refus d'assignation à se définir comme juif. L'entrée politique est le Sionisme, mouvement naissant de gauche, se pensant comme le moteur d'un renouveau du judaïsme, argument prôné par Israël qui s'appuie sur l'apprentissage de l'hébreu et son projet d'aller en Palestine. Mais l'entrée la plus juste, pour L. Veinstein citant Marthe Robert, est celle des textes : « Toute l'œuvre parle du judaïsme et des Juifs sans que les mots soient jamais prononcés ». Après quinze ans d'imbroglios juridiques et de questionnements éthiques, tous les manuscrits furent confiés à la Bibliothèque Nationale d'Israël en 2019, conformément à la volonté de Max Brod. Émouvante par le sujet, la conférence l'est aussi par la démarche de l'auteure, dont elle révèle la face intime en lien avec la question sur le choix du titre. J'irai chercher Kafka lui révéla aussi le désir de combler le vide du dialogue impossible avec un père silencieux, grand lecteur de Kafka dont le portrait dans le bureau paternel la fascinait enfant. Une nécessité bouleversante la poussait à se confronter aux lieux et aux acteurs passés et présents du roman « kafkaïen » que fut le sauvetage et l'édition des manuscrits et de croiser cette œuvre de l'histoire contemporaine avec sa propre histoire. « Il fallait que j'aille chercher Kafka. » C. Spenlé-Calmon Léa Veinstein a consacré sa thèse à Kafka : Les philosophes lisent Kafka. Benjamin, Anders, Arendt, Adorno (2019). Puis elle s'est intéressée au sort de ses manuscrits, que Max Brod avait conservés, en dépit de la volonté du philosophe qui lui avait demandé de les détruire. Elle a découvert que Max Brod, fuyant les autodafés nazis, avait pu les mettre dans une valise, quitter Prague et rejoindre Tel-Aviv (alors en Palestine). Là, ils avaient été cachés, après 2007, chez une vieille dame, Eva Hoffe, dans un appartement envahi par des cafards et des chats. Revendus ensuite en Allemagne, aux États-Unis, scellés dans des coffres en Suisse, ils ont fait, pendant près de 50 ans ans, l'objet de procès "kafkaïens", à l'issue desquels ils ont tous été rassemblés à la Bibliothèque nationale de Jérusalem. |

En novembre et mars, en partenariat avec le département Lettres de l'Université d'Orléans MÉDÉE

INTRODUCTION De l'Antiquité gréco-latine nous avons conservé la Médée d'Euripide et celle de Sénèque (celle d'Ovide est perdue). Parmi les nombreuses adaptations, on peut citer celles de Jean de La Péruse (1555), Pierre Corneille (1635), Thomas Corneille (1693), Bernard de Longepierre (1694), Ernest Legouvé (1854), Hippolyte Lucas (1855), Jean Anouilh (1946). Le thème a été mis en musique par Marc-Antoine Charpentier (1693) et Luigi Maria Cherubini (1797). Médée de Colchos au Latium (complice de Jason, elle tue son jeune frère Apsyrtos) Médée de Corcyre à Iolcos (elle se donne à Jason pour ne pas retourner chez son père) Médée se venge : de Pélias (en le faisant bouillir), de Glaucè et de Créon (en les faisant brûler) et de Jason (en tuant ses enfants) La fin des aventures de Médée (elle se marie à Athènes et son fils redonne le pouvoir à son grand-père) 18 novembre 2024 LE THÉÂTRE NÔ Le nô a été introduit au XIVe siècle à la cour de l'empereur Ashikaga Yoshimitsu à Kyôto. Cet art scénique intègre chant, musique et danse. Il a été ensuite considéré comme cérémonial et son répertoire a été fixé selon des règles rigides. Il a connu un renouveau, consacré par la construction à Tokyo du Théâtre National de Nô en 1989 et par sa reconnaissance comme patrimoine immatériel de l'humanité en 2008. 20 novembre 2024 C'est une adaptation très libre de la tragédie d'Euripide avec l'utilisation, dans sa première moitié, de manière fragmentaire, des motifs de la légende des Argonautes. En fait, Il s'agissait moins, pour Pasolini, d'adapter le mythe antique que de reprendre les thèmes de l'ethnologie et de l'anthropologie que l'on trouve dans les ouvrages de Mircea Eliade, James Frazer ou Lévy-Bruhl. Avec Médée (interprétée par une chanteuse qui ne chante pas, La Callas) et Jason (interprété par un sportif de haut niveau, Gentile), il veut opposer le sacré et le profane, le monde archaïque (avec ses valeurs mythiques et sacrées) et le monde moderne (rationnel, matérialiste, pragmatique). Pasolini a écrit : « Médée est la confrontation de l'univers archaïque et sacerdotal avec le monde de Jason, un monde rationnel et pragmatique. Jason est le héros contemporain qui a non seulement perdu le sens de la métaphysique, mais qui ne se pose même plus de questions de ce genre. Il est le "technicien" sans volonté, dont les aspirations servent exclusivement le succès. » Et il fait dire au Centaure : «"Le sacré se maintient à côté du nouveau profane. Même si la logique du sacré est si différente de celle de notre monde que nous ne pouvons plus la comprendre, rien ne l'empêchera d'éveiller en toi des sentiments, des sentiments au-delà de tes réflexions et de tes interprétations." 3 mars 2025 PRÉSENTATION Agrégée de Lettres classiques, Blandine Le Callet est maîtresse de conférences à l'Université Paris-Créteil. Latiniste, elle a publié Rome et ses monstres (2005), Carmina veneficarum, charmes de sorcières (Belles-Lettres, 2021) et une traduction des Tragédies de Sénèque (2022). Elle s'est fait connaître par deux romans et un recueil de nouvelles : Une pièce montée (2006), roman adapté au cinéma par Denys Granier-Deferre, La Ballade de Lila K (2010) et Dix rêves de pierre (2013). COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE Blandine Le Callet est agrégée de lettres, maîtresse de conférences et également romancière, traductrice, scénariste de BD. Nancy Peña est agrégée en arts appliqués et autrice de bande dessinée, illustratrice de livres-jeunesse. Ce duo de créatrices propose une nouvelle approche du mythe de Médée et s'interrogent sur cette héroïne, à qui elles ont consacré quatre tomes. Qui était Médée ? Une sorcière ? Une femme de savoir ? Un personnage de la nuit ? Une femme amoureuse ? Une mère aimante ? Une femme libre ? Une barbare ? En expliquant plus particulièrement trois passages (l'enfance de Médée, l'épouse barbare, l'infanticide commis par Médée), passages parfois ajoutés par les créatrices, ces dernières montrent les multiples facettes du personnage. L'œuvre plonge le lecteur dans l'enfance de Médée, épisode étranger au mythe. Durant cette enfance elle acquiert un savoir, entretient une certaine familiarité avec la mort. Le décor très lumineux, riche, montre une très belle enfance. Le tome III met en scène la confrontation entre Grecs et Barbares. Médée est victime du racisme des femmes grecques. Le contraste avec ces femmes sans instruction est renforcé par la blancheur de leur peau. Le mythe de l'infanticide n'est pas représenté sur scène chez Euripide, contrairement au choix de Sénèque. Blandine Le Callet ne choisit ni l'un ni l'autre. La lucidité de Médée, lorsqu'elle commet l'infanticide, fait d'elle une héroïne poignante. Un mythe varie au fil du temps et Blandine Le Callet et Nancy Peña n'hésitent pas à ne pas utiliser certains éléments du mythe et à en apporter de nouveaux. Elles font la part belle à la rumeur. Le choix de montrer Médée souvent en contre-plongée fait d'elle une femme puissante. Les objets, par exemple des vases avec des représentations de Médée, apportent un contre-point. On voit Médée vieillie, seule face à ses pensées, mille ans après l'infanticide, livrant sa confession juste avant de mourir. Les derniers vers de la tragédie d'Euripide sont même intégrés à la BD. Blandine Le Callet et Nancy Peña se sont interrogées sur la monstruosité de Médée, une héroïne écartelée entre ce qu'elle est et ce que la société voudrait qu'elle soit. Elles donnent au lecteur le point de vue de l'héroïne. F.Guerry-Raby 6 mars 2025 Shigeko Kawasaki, issue d'une famille riche et raffinée de Tokyo, a épousé, contre la volonté de son frère et de son père, Hisao, un colon japonais qui a passé la majeure partie de sa vie en Mandchourie (alors colonie japonaise depuis 1931). Ils se sont installés en Mandchourie et ont eu un fils, Chikao. Quand, en 1945, à la fin de la guerre, l'armée russe est arrivée en Mandchourie, ils se sont refugiés à Tokyo. Résumé de la nouvelle sur le site : https://odysseum.eduscol.education.fr/medee-tokyo |

En avril, en partenariat avec le cinéma "Les Carmes" FESTIVAL "PEPLUM" GOLGOTHA DE JULIEN DUVIVIER (1935) ULYSSE DE MARIO CAMERINI (1954) SPARTACUS DE STANLEY KUBRICK (1960), d'après un roman de Howard Fast. LA CHUTE DE L'EMPIRE ROMAIN D'ANTHONY MANN (1964) |